今までの知識をもとに、他の型番のPICマイコンでLED制御回路を設計する練習をします。

課題の内容

電子回路図は一見すると難しそうですが、ポイントを押さえていけば、基本的な電子回路は組めるようになっていきます。

ただ解説を読んでいるだけですとあまり知識が身につきませんので、今回は自分で考えてみる練習をしたいと思います。

最後に解答例を示しますが、これが唯一の正解というわけではありません。ただし回路図上での接続が正しいかどうかは解答例を参考に確認してみてください。

回路図の作成ですが、手書きで十分です。パソコンで書く場合、電子回路図を描くアプリを使ったり、ドロー系のアプリを使う方法がありますが、描くこと自体が結構大変です。最初は回路図を作成することを目的にチャレンジしていただければと思います。

作成する回路図

鉄道模型やジオラマなど、模型の世界でLEDを制御できるといろいろと表現が広がります。

そこで、今回はPICマイコンを使って模型の信号機を制御する電子回路を作ることにします。

回路は次の条件で製作することにします。

- PICマイコンは「PIC18F14K50」を使用

このマイコンはUSB機能も持っているため、パソコンに接続して制御する、という発展も考えられます。また制御ピン数がそれなりにありますので、このマイコンを使ってみます。(2023年3月現在、1個400円でちょっと値段が高めのマイコンです) - LEDは3個(3色)接続

緑)、黄、赤の3つのLEDを使用することにします。またLEDに接続する抵抗の値は470Ωとします。 - パスコン接続

PICマイコンにはパスコンをつけることにします。パスコンは0.1μFのものを使用します。 - PICkit接続コネクタ用意

PICKitのコネクタを接続することにします。 - 電源は5V

情報

回路図作成のために、PIC18F14K50の仕様とLED接続ピンの情報を説明します。

PIC18F14K50のピン

使用するPICマイコンは一般的にネット通販で購入できます。例えば以下のサイトです。

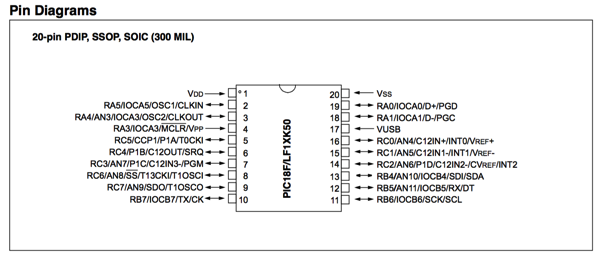

次の図はPIC18F14K50のデータシートから引用した、ピン仕様です。

PIC12F1822と比較して、各ピンが多くの機能を持っていますよね。

ピンに書いてある文字はまだわからなくても大丈夫です。以下に、今回の練習の電子回路図をかくために必要なピン名の説明をしておきます。

PIC12F1822の回路を設計したとき、PICKitのコネクタに接続するピンとして「ICSPDAT」「ICSPCLK」がありました。

これらのピンには別名があり、「ICSPDAT」は「PGD」、「ICSPCLK」は「PGC」と呼ばれることもあります。PIC18F14K50では、「PGD」「PGC」が使われています。

つまり、PICKitのICSPDATとICSPCLKは、それぞれPIC18F14K50の「PGD」「PGC」に接続することになります。

LED接続ピン

LEDを接続するは次の通りとします。

| PIC18F14K50のピン | 接続するLED |

| RC3 | 緑色LED |

| RC4 | 黄色LED |

| RC5 | 赤色LED |

PIC12F1822では、制御ピンの名前は「RA3」「RA4」など、「RA」という文字列で始まるピン名でした。

PIC18F14K50では、この文字列は「RA」「RB」「RC」の3種類があります。今回はそのうち、「RC3」「RC4」「RC5」という制御ピンを使用します。

考えるポイント

以上で仕様を決めましたので、早速電子回路図を作成してみましょう!

と言ってもまだ電子回路図を覚えたばかりではちょっと難しそうですよね。

そこで、どのように進めていけばよいか、一緒に考えてみましょう。(もちろん、上で説明した仕様だけで、電子回路図がかけそうでしたら是非挑戦してみてください)

最初はPIC18F14K50で接続が必要なピンはどこにあるか探します。必要なピンは以下になります。

- 電源系

VDDとVSSが必要です。 - PICKit接続

MCLR/VPP、VDD、VSS、ICSPDAT(PGD)、ICSPCLK(PGC)が必要です。 - LED接続

RC3、RC4、RC5が必要です。

とは言ったものの、これらをデータシートから探すのは大変ですよね。探すコツですが、PICマイコンの場合、型番が違ってもある程度ルールがあります。

VDD、VSSは1番ピンと最後の番号のピンにあることが多いです。

また、MCLR/VPPは4番ピンであることが多いです。

ICSPDAT(PGD)とICSPCLK(PGC)はVSSの隣に配置されていることが多いです。

RA、RB、RCなどの制御ピンは結構バラバラですのでじっくり探すしかありません。

もし余力があったら、他のPICマイコンのデータシートも見てみてください。

次は電子回路図の描き方です。

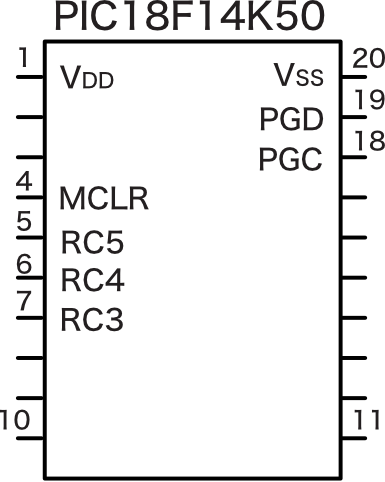

まずは主役のPIC18F14K50の図を描きましょう。ピン名はかなり複雑なのですべて書く必要はありません。必要な部分のみ書けばOKです。

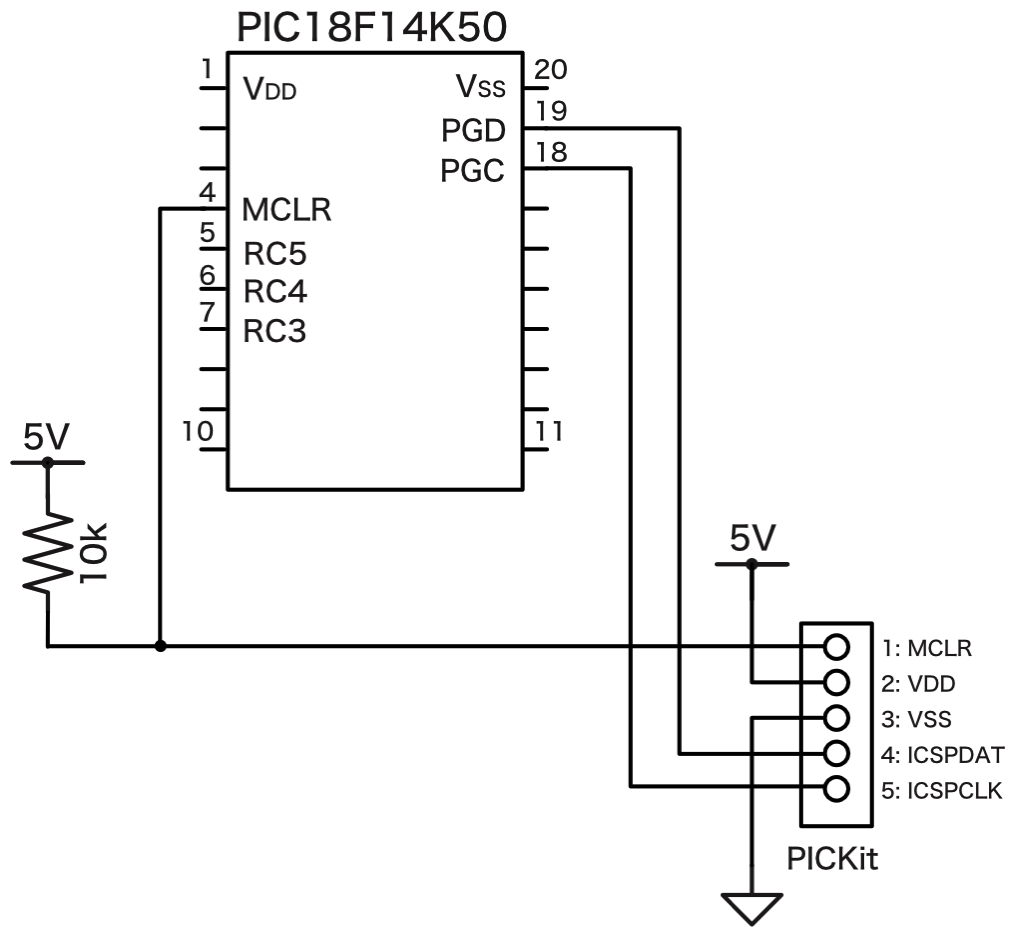

そのあとは、電源接続回路のブロック、PICKit回路のブロック、LED接続回路のブロックを描いていきます。電源回路はパスコンを忘れないようにしましょう。

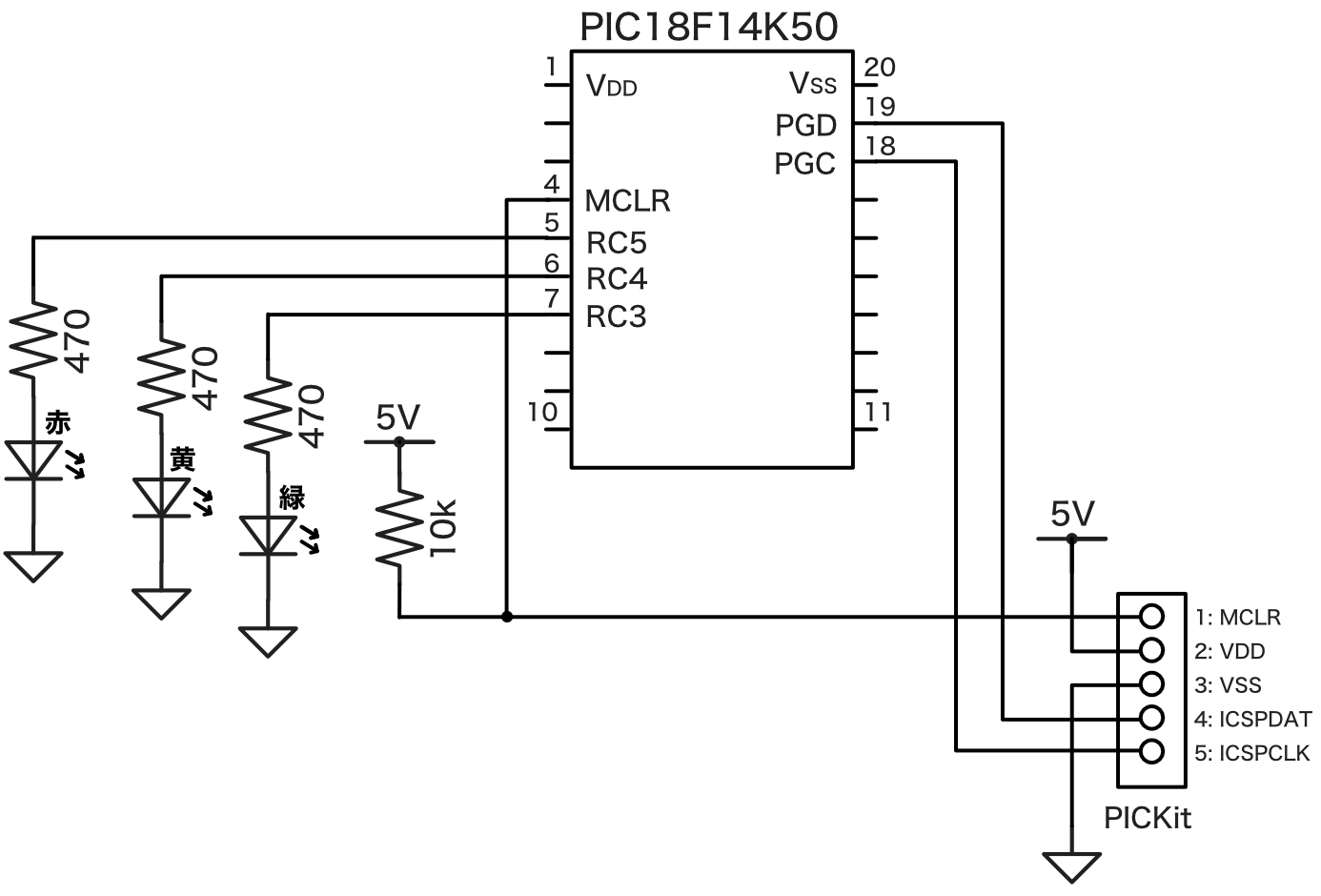

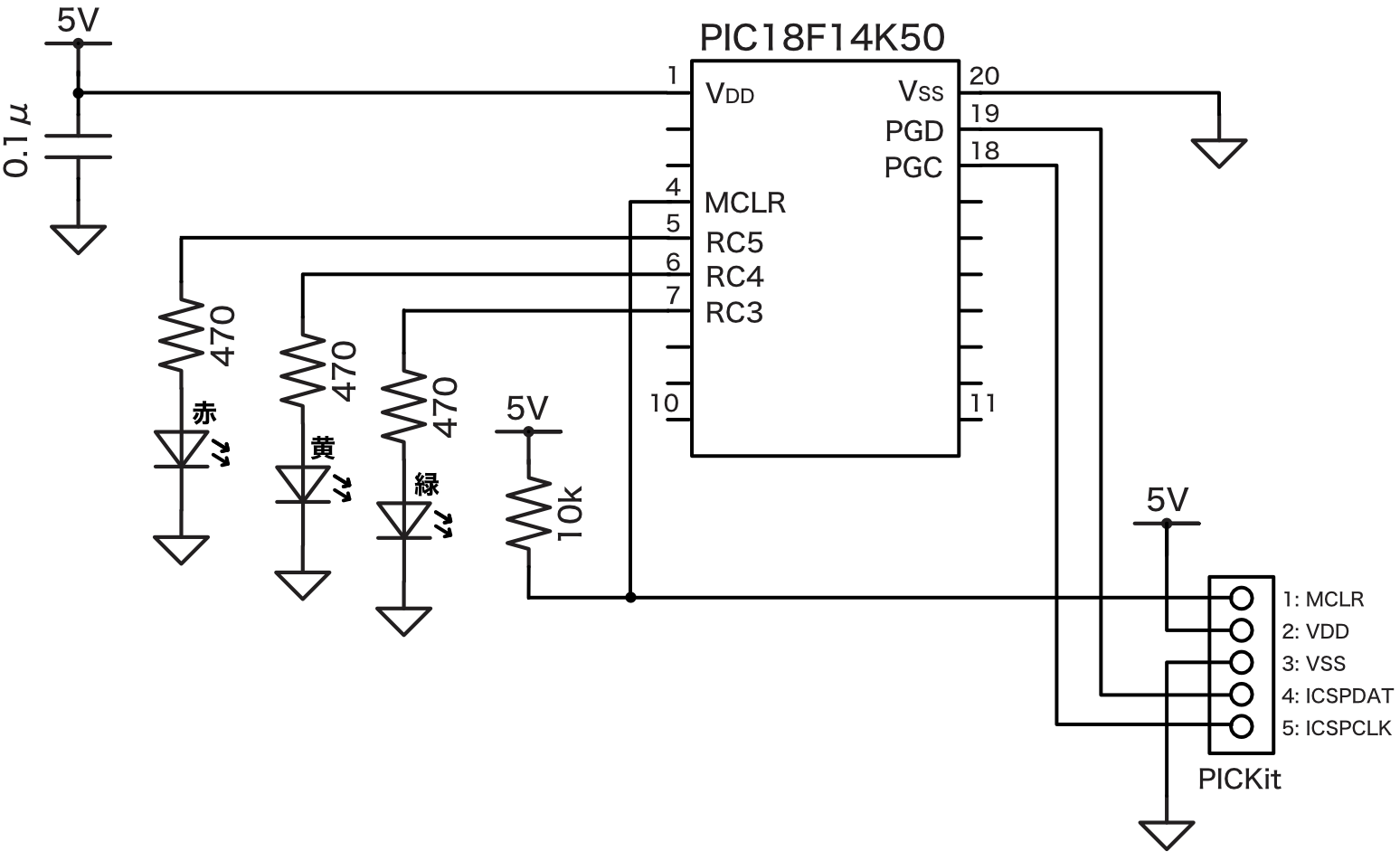

解答例

私は次のような順番で描いてみました。これと同じでなくても、電気的な接続があっていればOKです。

まず、PIC18F14K50を描きます。全部のピン番号とピン名を描くと大変なので、必要なピンのみ描いてみました。

次に、PICKitの接続回路を描きます。

次にLEDを接続します。

最後に電源を接続します。

これで完成です!

このような回路を作成すると、プログラムでLEDを制御できるようになります。

それでは次回から実際にブレッドボードを製作して、プログラムを作成していきます!

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2016.7.27 | 新規投稿 |

| 2018.11.12 | PICkitコネクタ形状変更(PICkit3/4対応) |

| 2018.11.23 | 画像リンク修正 |

| 2023.3.23 | 説明内容変更 |

マイコン初心者です。当サイトを読みながら勉強させていただいていますが、

一通り読んでから、課題2にチャレンジしてみていますが、FOSCの設定がわからず。

PIC18F14K50の場合、INTOSCIOが設定できませんがどうすればよいのでしょうか?

解決できました。IRCの設定でINTOSCIOと同じように内部クロックの設定ができました。

habit7さま、

このチャレンジ課題は回路図作成だけでしたが、ご自分でプログラムの検討もされているんですね。自分で考えると、読むだけよりも色々な知識が身につきますので、是非頑張ってください!

PIC18F14K50の内部クロック設定は、configのFOSCレジスタで内部クロック使用の設定にして(FOSC=0b1000)、OSCCONのIRCFで周波数の設定を行います。

他に不明点がありましたらご質問いただければと思います。