今まで説明した「LED」、「抵抗」、「電池」と「ブレッドボード」を使ってLEDの点灯回路を製作します。

今回の説明

PICマイコン電子工作入門の基礎編は、次のステップで説明しています。

この記事の説明は「❶ LEDを電池と抵抗のみで光らせる回路を組み立てる」の部分になります。

- LEDを電池と抵抗のみで光らせる回路を組み立てる ⬅︎ 今回

PICマイコンの回路を組み立てる前に、ブレッドボードの取り扱いに慣れておくことにします。電池、抵抗、LEDのみを使って、ブレッドボード上に回路を組み立ててLEDを光らせてみます。ここでは電池、抵抗、発光ダイオードの回路記号と回路図の説明をして、回路図からブレッドボードに組む方法を説明します。まずはブレッドボードに慣れましょう! - PICマイコンのベース回路を組む

PICマイコンのはじめの一歩の回路は、LEDを1秒に1回光らせるだけの回路です。

この回路をブレッドボードに組み立てます。 - プログラムを作る

LEDを1秒に1回光らせるプログラムを作成します。 - PICマイコンに書き込んで動作させる

作成したプログラムをPICマイコンに書き込んで動作させてみます。 - ベース回路にスイッチを追加

LEDの点滅をスイッチで開始させるために、ベース回路にスイッチを追加します。

これまではLEDを光らせる、という出力制御をしましたが、今度はPICマイコンで外部からスイッチの信号を入力する方法を習得します。 - ベース回路にブザーを追加

スタートスイッチ付きの、1秒に1回光らせる回路を作りましたので、ブザーを追加してタイマーとして完成させます。

LEDを光らせる回路

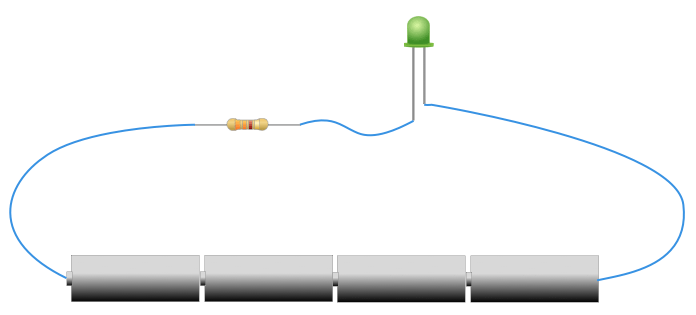

前回の記事で、LEDは電池に直接接続すると電流が流れすぎて壊れてしまうため、電流を制限するために抵抗が必要なことを説明しました。

今回は、どのように電子部品同士を接続すれば良いのか、確認していきます。

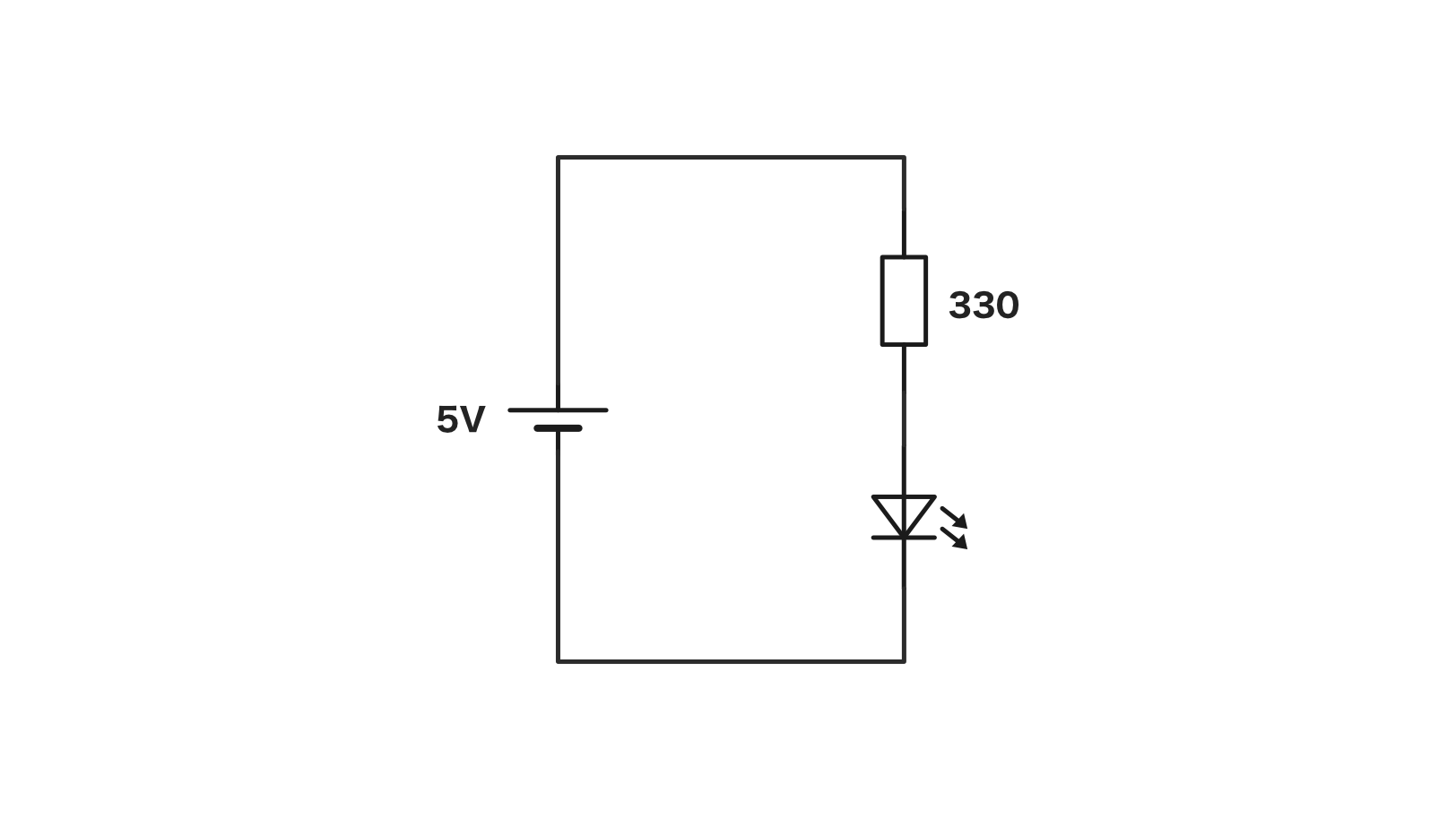

「どのように接続すれば良いのか」というと難しく感じてしまうかもしれませんが、LEDを点灯するには次のように「電池とLEDの間に抵抗を接続」すればOKです。

流れる電流が「抵抗」により妨げられる、とイメージしていただければOKです。

ただ、このように接続する場合、LEDの接続向きがあることに注意してください。(向きを逆に接続すると点灯しませんので…)

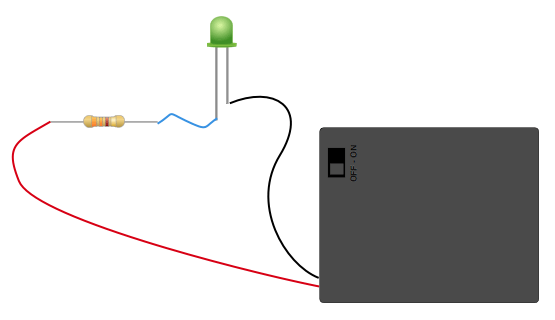

上のイラストは部品間の接続を示したものですが、電池部分は実際には「電池ボックス」を使用しますので、次のように接続することになります。

電池ボックスから2本の線がでていますが、赤がプラス、黒がマイナスになります。

電子部品の世界では電源の色には次のような慣例があるんです。

| 電源 | 色 |

| プラス側 | 赤 |

| マイナス側 | 黒 または 青 |

赤は熱いイメージがあるのでプラス、黒や青は冷たいイメージかあるのでマイナス、という感じでイメージに合っているかな、と思います。

上のような電池ボックスなど、電池関連部品の場合はほとんどのケースで赤と黒が使用されています。

でも、他の部品ではプラスが「赤」、マイナスが「青」で表現されることもあります。(後ほど説明しますが、ブレッドボードでは「赤」と「青」で表現されています)

ところで、上のイラストのように、実際の部品のイラストを使って接続を表したものを「実体配線図」と呼ぶことがあります。(「リアルイラスト=実体」という感じです)

でも、実際の電子工作ではこのような実体配線図は描くのが大変なので、電子部品同士の接続は普通は回路図で表現されます。(実体配線図はわかりやすいので入門書籍などでよく使われます)

この入門シリーズでも、後半は回路図のみの説明が出てきますので、回路図も読めるようにしておきましょう。

前回の説明で、電池、抵抗、発光ダイオードの電子回路記号を説明しました。回路図はそれらを線で接続すればOKです。

具体的には次のように各部品の回路記号を線でつなぐだけでOKです。

「回路記号を線で繋ぐだけ」と説明しましたが、回路図の書き方には慣習があるんです。

この慣習については今後の記事で少しずつ説明していきますが、上の回路図について一部の慣習を補足します。

- 電気の流れは左から右が原則

回路図では、電気の流れ(電気信号の流れ)は左から右になるように表現します。(絶対的なルールではありません)

上の回路図では、電池から電気が供給されて、抵抗を通してLEDに流れますので、電池を左側に置いています。

「左から右」というのは、左から右に書く言語が多いので、その影響ではないか、という説もあります。 - 抵抗の単位は書かれないことが多い

抵抗の単位はΩですが、回路図で抵抗であることは明らかなので、回路図に単位は書かれないことがほとんどです。「330Ω」の場合は「330」、「1kΩ」の場合は「1k」と数値のみ書かれます。

個人的な感覚ですが、電圧は単位の「V」が書かれることが多いような印象があります。

ブレッドボードに回路を組み立てるには

電子部品の接続方法がわかりましたので、次に回路をブレッドボードに組み立ていきましょう!

初めてブレッドボードを使うとき、どこの電子部品を配置していけばいいんだろう、って躊躇してしまうかもしれません。

でも、どのように部品を配置すればよいか、答えはひとつではありません。

そこで、ここでは2種類の組み立て例をご紹介します。絶対これから説明するように配置しなければいけない!ということはありませんで、ご自身でも工夫してみてください。

ゴールは次の3つの接続をすることです!

- 「電池のプラス」と「抵抗の片側」

- 「抵抗のもう片側」と「LEDのアノード」

- 「LEDのカソード」と「電池のマイナス」

組み立て例1

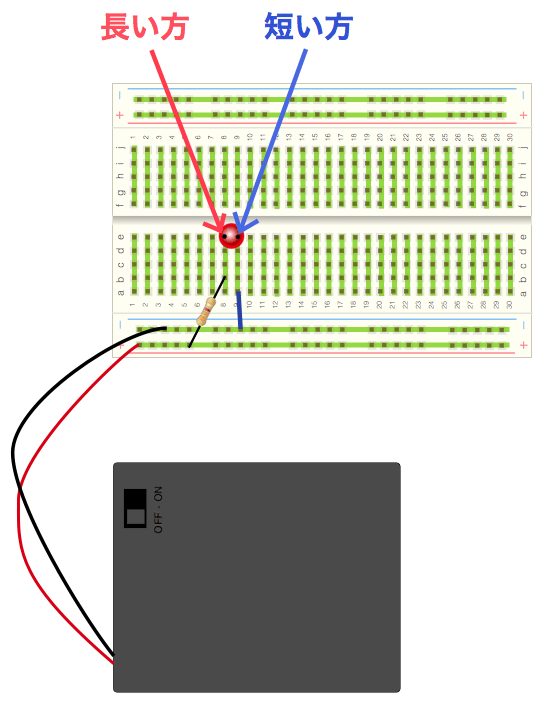

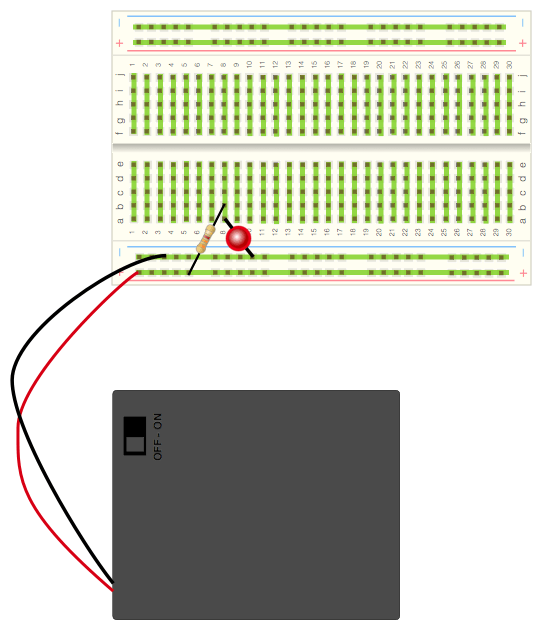

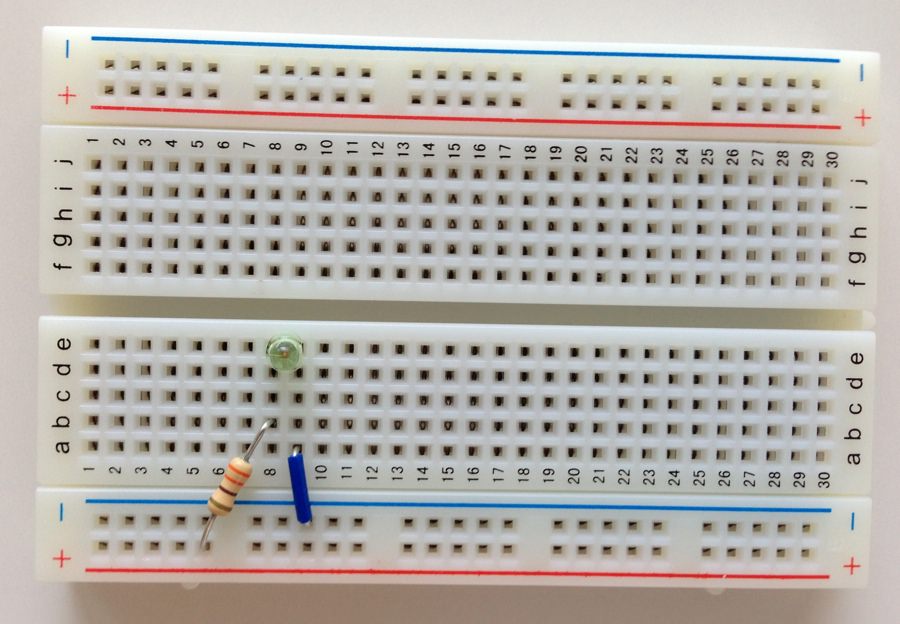

最初は次のように組み立てて電子部品を回路図のように接続しました。

上の接続例では、電池ボックスのプラスとマイナスを、ブレッドボードの「+」と書かれている赤いラインと、「-」と書かれている青いラインに接続しています。

電子回路の組み立てでは、多くの部品を電池のプラスとマイナスに接続しますので、このように電源についてはブレッドボードのプラスラインとマイナスラインに接続しておくことをお勧めします。

これで電源のプラスとマイナスの接続ができましたので、あとは3つの接続を順番に見ていきます。

最初は❶の「電池のプラス」と「抵抗の片側」の接続です。これはブレッドボードのプラスラインに抵抗の片側を接続してみました。

❷の「抵抗のもう片側」と「LEDのアノード」は、抵抗のもう片側のラインにLEDのアノードのリード線を接続しています。

❸の「LEDのカソード」と「電池のマイナス」は、ブレッドボードの「LEDのカソード」のラインとマイナスラインを接続してみました。

これで回路図の接続、つまり必要な❶〜❸の接続ができました!

念のため、電池のプラスから、抵抗を通って、LEDのアノード側に接続、そのあとLEDのカソード側から電池のマイナス電源に接続されているか確認してみてください。

組み立て例2

上の配線でも全く問題ありませんが、次のように配線を一つ減らしてみました。

LEDのカソード側の接続を、電線を使って配線するのではなく、LEDのカソードのリード線を直接ブレッドボードのマイナスラインに接続しています。

組み立て例1の配線に必要だった電線は必要なくなります。

今回の説明では、電線の加工の仕方も説明しますので、最初の配線パターンですすめます。

ここで説明した配線の他にも、部品の配置する場所が違ったり、配線が違ったり、いろいろなパターンがあります。

ポイントは、組み立てるときに回路図どおりに部品が電気的に接続されているかどうかです。

ここまで、実体配線図、回路図、ブレッドボードの配線図がでてきましたが、それぞれの対応がわかるようにしておきましょう!

部品の加工

これから、「抵抗」「LED」「電線」を加工します。

抵抗の加工

ブレッドボードにうまく電子部品をセットできるように、まずは抵抗から加工していきましょう。

最初に、加工後の抵抗を確認しておきます。

それでは順を追って加工の手順を説明します。

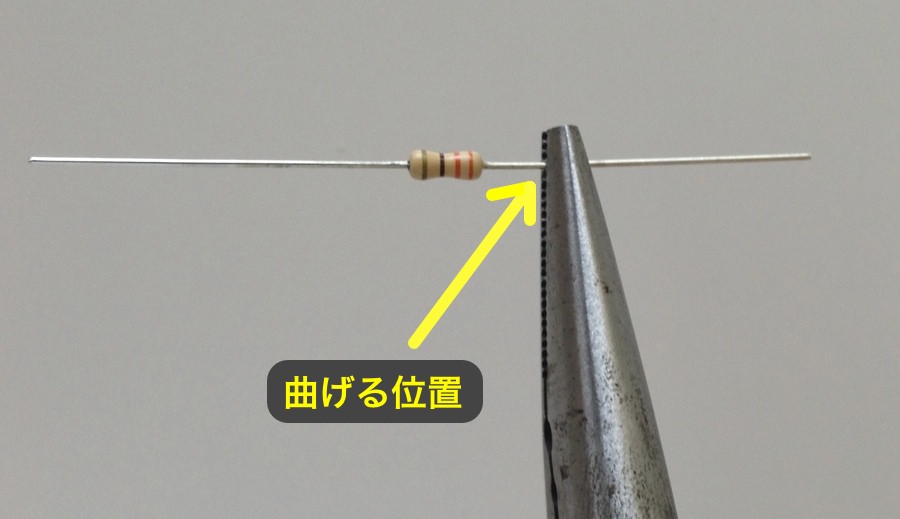

リード線を曲げる

最初に、ブレッドボードにうまくセットできるように、抵抗のリード線を曲げます。

そこで、実際にブレッドボードを使用して、どのあたりで曲げたらよいかを確認します。

確認方法は、抵抗をブレッドボードの配置する予定のところ、または同じようなところにおいて、曲げる位置を確認します。

慣れないうちは曲げる位置にペンなどで印をつけておくとよいと思います。何度かやっているうちに感覚がつかめてくると思います。

次にラジオペンチで曲げる位置をはさみます。

ラジオペンチあとは抵抗を持ち、ラジオペンチを回転させてリード線が90度曲がるようにひねります。

もう片方のリード線も同様に曲げます。

なんか左側の曲げ方が甘いですが、気にしないで進めます。だいたい曲がっていれば大丈夫です。

リード線をカットする

次はリード線をニッパーでカットします。

リード線の長さはだいたい7〜10mm程度になるようにします。

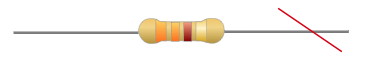

カットするとき、ニッパーを斜めにして切るようにしてみてください。

上のイラストで赤線の方向にカットするイメージです。

必ずしもこのようにする必要はありませんが、このようにカットすると、切った先が鋭くなってブレッドボードに差し込みやすくなるためです。

両方のリード線を次のようにカットします。

なお、余ったリード線は保存しておきましょう!

ブレッドボードの短い距離を直接接続したり、将来ハンダ付けするときに配線として利用できるためです。

これで抵抗の加工が終わりました。

LEDの加工

LEDはリード線をカットするだけです。

抵抗のリード線をカットときと同様に、7〜10mmぐらいになるようにニッパーで斜めに切断します。

今回は、LEDの向きがわかるように、次のようにアノードを長めにカットしてみました。

同じ長さにカットしても問題ありません。その場合は、LEDの接続向きはLED本体の欠けで見分けるようにします。

これでLEDの加工は終わりです。

電線の加工

最後に電線を加工します。

最初に、加工後の抵抗を確認しておきます。

それでは順番に作業していきましょう!

片側の被覆をむく

電線の径は0.65mmですので、ワイヤストリッパの「0.65」という表示の穴のところで電線を挟んで、7〜10mm程度、被覆をむきます。

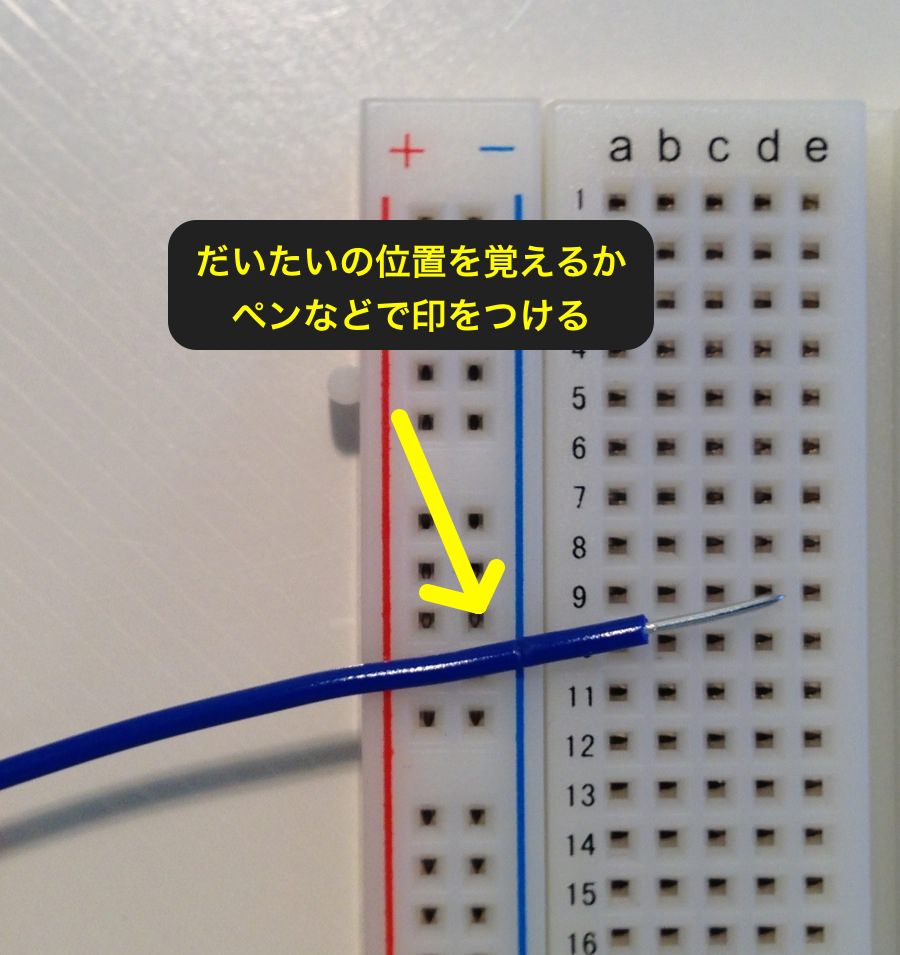

ブレッドボードの接続距離を確認する

片方の被覆をむいたら、ブレッドボードの接続距離を確認して、どのくらいの被覆を残せばよいか確認します。

このとき、だいたいの位置を覚えるか、ペンなどで印をつけます。私の場合はニッパで軽く挟んでくぼみを作っています。下の画像でわかりづらいかもしれませんが、被覆にくぼみをつけています。

電線をカットしてもう片方の被覆をむく

必要な被覆の長さがわかったら、さらにブレッドボードに差す分の7〜10mmを残してニッパーで切断します。

切断したらもう片方の被覆をワイヤストリッパで取ります。

被覆部分の長さはかなり短いため、手で押さえてワイヤストリッパで被覆をむこうとすると、うまく押さえられず作業が難しいかもしれません。

そのときは、ラジオペンチで電線を挟んでおさえて、ワイヤストリッパで被覆を取るようにします。

もう片方の被覆を取るとこのようになります。

電線を曲げる

最後にラジオペンチで電線を曲げて完成です。

私は不器用なので長さが違っていますね。細かいことは気にしないようにしましょう!

ブレッドボードの組み立て

部品の加工が終わりましたので、組み立て例1の配置で各部品をブレッドボードに差し込みます。

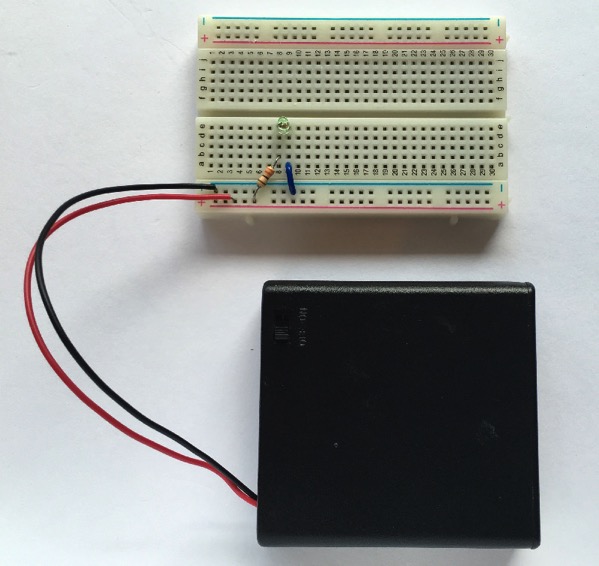

次のように組み立ててみました。

これでLED点灯回路が完成しました!!

電源を接続してLEDが点灯するか確認する

あとは電源をつなげて動作するか確認します。

電池ボックスから出ているリード線を、ブレッドボードのプラスラインとマイナスラインに差し込みます。

この電池ボックスにはスイッチが付いていますので、まだ光りません。

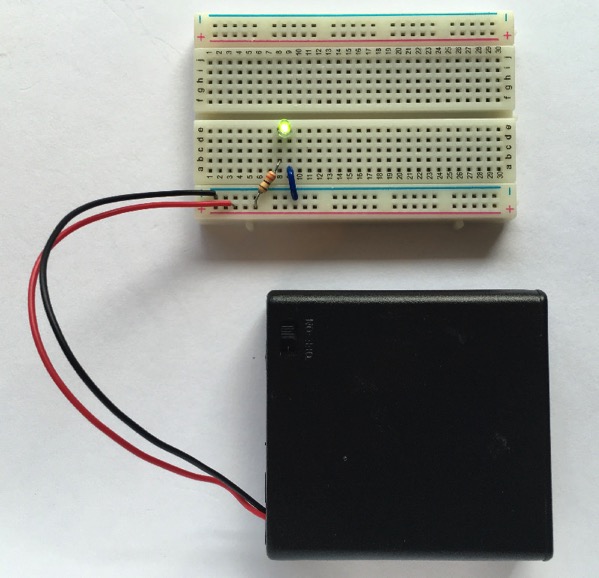

スイッチを入れて光ることを確認します。

うまく光りましたか?

うまく光らなかったら、もう一度ブレッドボード上で、回路図通りの接続ができているか確認しましょう。

またうまく光った場合、今度は抵抗の向きを変えて接続したり、LEDの向きを変えて接続して、各電子部品の特性を調べてみましょう。

抵抗の値を大きくすると電流は少なくなるのか実験する

抵抗は330Ωの他に10kΩの抵抗も購入してあります。

そこで、330Ωの抵抗を10kΩに変えるとどうなるか実験してみましょう。

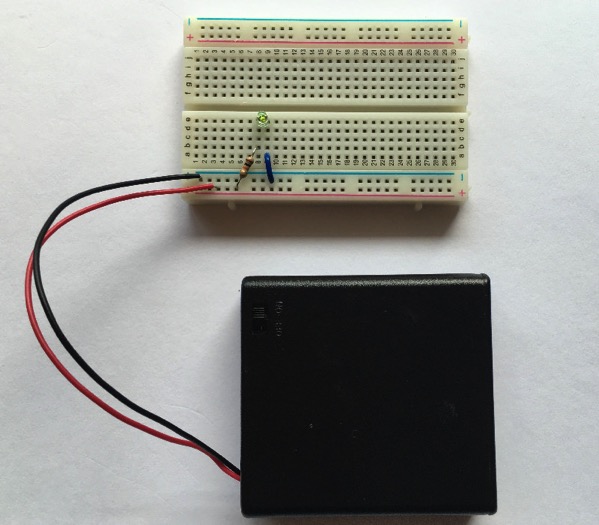

10kΩの抵抗を330Ωの抵抗と同じように加工して、330Ωの抵抗と入れ替えてブレッドボードの回路を変更します。

330Ωの抵抗を10kΩに変えると、流れる電流は少なくなるはずです。

電流が少なくなるとLEDは暗く光るようになります。

実際に、抵抗を10kΩに入れ替えてスイッチをONにしてみると…

かすかに光る感じになりました。

画像では光がないように見えますが、実際にはかすかに光ってる、という感じです。(LEDによってはもうちょっと明るく光るかもしれませんが、330Ωよりは暗く光っていると思います)

ここまでの作業で、LEDの点灯方法、ブレッドボードの使い方、また回路図と実体配線図の関係をみてきました。

なお、今回加工した部品は、このままの状態で今後も使いますので、なくさないようにしましょう!

次回からは、これまでの知識をベースにPICマイコンのベース回路を作成します。

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2016.6.14 | 新規投稿 |

| 2018.10.29 | 一部の図を差し替え |

| 2024.8.12 | 一部表現を変更 |

| 2025.3.14 | 電子回路図の慣習の説明を追加 (合わせて回路図を変更) 抵抗の回路記号を変更 |