今回は、LED、抵抗について詳しく説明します。

今後の説明の流れ

今後の記事は次の流れで説明していきます。

今回の説明は、最初の「LEDを電池と抵抗のみで光らせる回路を組み立てる」の前半部分になります。

それでは始めましょう!

- LEDを電池と抵抗のみで光らせる回路を組み立てる ⬅︎ 今回

PICマイコンの回路を組み立てる前に、ブレッドボードの取り扱いに慣れておくことにします。電池、抵抗、LEDのみを使って、ブレッドボード上に回路を組み立ててLEDを光らせてみます。ここでは電池、抵抗、発光ダイオードの回路記号と回路図の説明をして、回路図からブレッドボードに組む方法を説明します。まずはブレッドボードに慣れましょう! - PICマイコンのベース回路を組む

PICマイコンのはじめの一歩の回路は、LEDを1秒に1回光らせるだけの回路です。

この回路をブレッドボードに組み立てます。 - プログラムを作る

LEDを1秒に1回光らせるプログラムを作成します。 - PICマイコンに書き込んで動作させる

作成したプログラムをPICマイコンに書き込んで動作させてみます。 - ベース回路にスイッチを追加

LEDの点滅をスイッチで開始させるために、ベース回路にスイッチを追加します。

これまではLEDを光らせる、という出力制御をしましたが、今度はPICマイコンで外部からスイッチの信号を入力する方法を習得します。 - ベース回路にブザーを追加

スタートスイッチ付きの、1秒に1回光らせる回路を作りましたので、ブザーを追加してタイマーとして完成させます。

LED

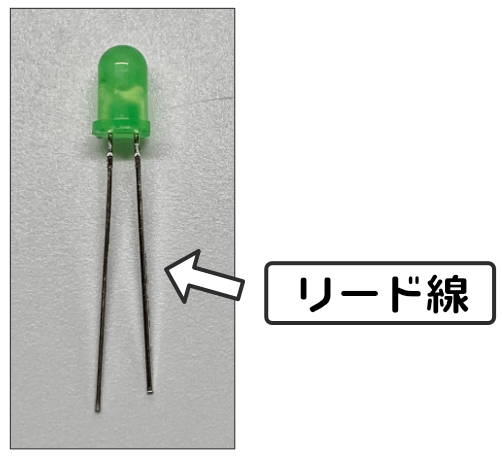

LEDの外観

LEDは2本のリード線(電線)が出ている部品で、この両方のリード線に電圧をかけると(電池などに接続すると)光る電子部品です。

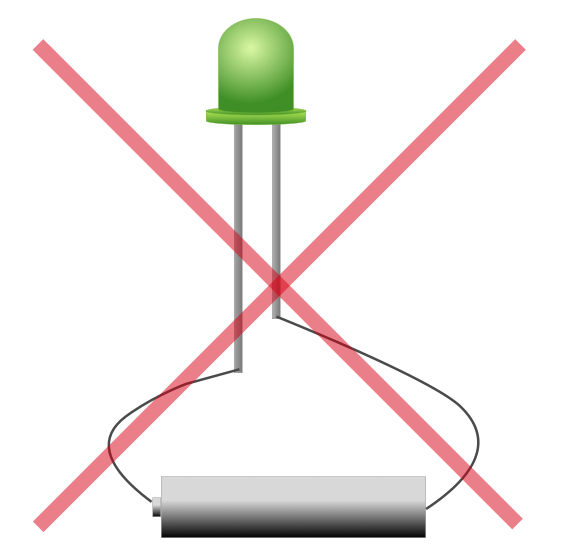

ただし、電池を直接つなぐことはできませんので、十分注意してください。(電池に直接接続すると壊れて光らなくなってしまいます)

実際にLEDを光らせる方法は次のセクションで説明しますが、最初にLEDの性質について理解しておきます。

LEDの接続向き

LEDは、電池などの電源に接続するとき「接続の向き」があります。

片方のリード線は電源のプラス側、もう片方はマイナス側に接続する必要があるんです。逆向きに接続するとLEDは光りませんので、接続する向きはとても重要です。

でもLED本体には接続向きの情報が文字で書いてあるわけではないので、どっちがプラス側?という感じになってしまいますよね。

そこで、LEDは見た目でわかるような加工が施されています。

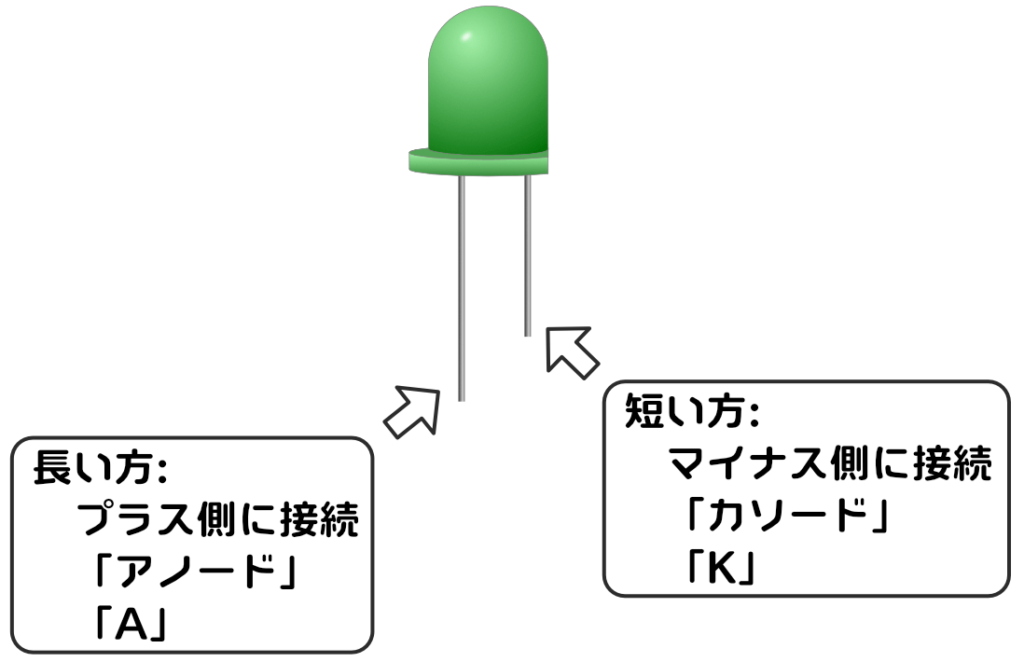

すでにお気づきかもしれませんが、LEDをよく見ると片方のリード線がもう片方より長くなっていますよね。この長い方をプラス側、短い方をマイナス側に接続すると光ります。

この2つのリード線には名前が付いています。

プラスに接続する長い方のリード線を「アノード」、マイナスに接続する短い方のリード線を「カソード」と呼びます。「アノード」の代わりに「A」、「カソード」の代わりに「K」または「C」と記載されることもあります。

これらの用語はLED関連の部品ではよく出てくるので、ぜひ覚えておいていただければと思います。

といっても文字も発音も似ているのでちょっと覚えづらいですよね。

覚え方ですが、五十音の「あかさたなはまやらは…」で先に出てくる方が強い、プラス、ってことで「あ」から始まる「アノード」が強い=プラスって覚える方法があります。

もう一つの覚え方は、「あ」と「か」の音の雰囲気をくらべると、「あ」の方は柔らかく温かい感じ、「か」の方は固く冷たい感じがしませんか?しますよね!

ということで「アノード」は温かい感じなのでプラス、「カソード」は冷たい感じなのでマイナス、というように覚える方法です。

ところで、実際にブレッドボードを使用して回路を組み立てる時、LEDのリード線は長いので切断して使います。切断の仕方によっては長さが同じになってしまって、どっちがアノードかカソードかわからなくなりますよね。

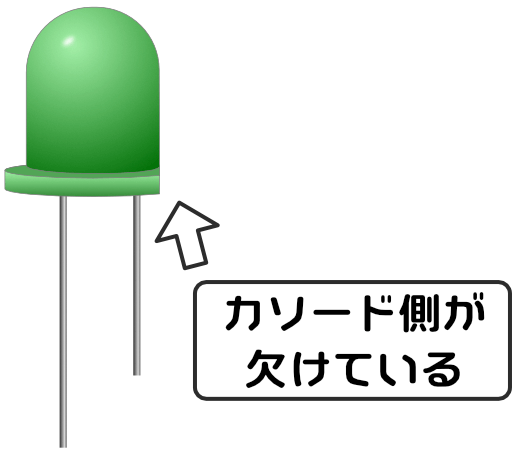

そこで、LEDはリード線で向きを判別する以外の加工もされています。

LEDをよく見ると、本体部分に「欠け」があります。

欠けがある方がカソード、反対側がアノードになります。「欠け」があるので「カソード」と覚えるのがいいかな、と思います。

LEDの回路記号

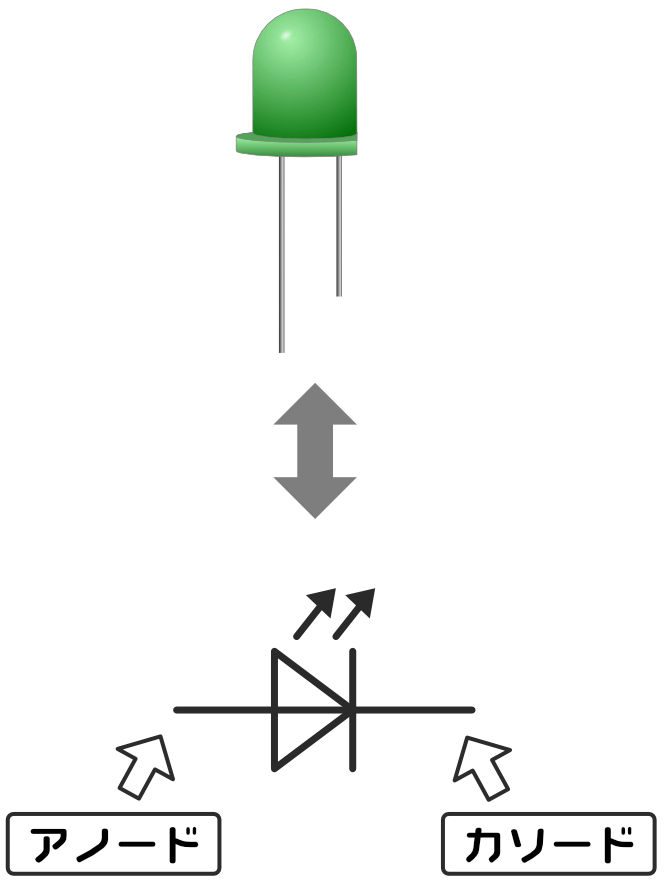

「電子回路」は電子部品の接続関係を表現するものですが、それぞれの電子部品を上のイラストように描いていたら時間がかかってたまったものではありません。

そこで、すべての電子部品は簡単な線画で表現できるように「回路記号」が用意されています。

ここで、LEDの回路記号を確認しておきましょう。

実際のLEDと回路記号を対比させると、次のようになります。

回路記号はちょっとややこしいところがあります。

というのは、どの電子部品も世界で共通の唯一の記号が決められているわけではないんです。同じ電子部品をあらわす回路記号は、いくつかバリエーションがあるんです。

LEDの回路記号も、上の図の形状以外にいろいろな表現がありますが、三角形と棒、ピカッってする感じの記号があればLEDだと思って大丈夫です。

また、LEDの回路記号は、その形状からアノード・カソードが判別できますので、記号には「A」「K」の文字は書かれていないこともあります。

とはいっても、回路記号だけでアノードとカソードを見極めるのはちょっと難しい気がしますよね。

覚え方としては、電流の向きで覚えてみてください。

電流はプラスからマイナスに流れます。

LEDの回路記号の三角形は矢印っぽく見えますが、電流の向きと見てみてください。上の記号では矢印として見ると右向きですよね。つまり、電流は左から右に流れることになります。ということは左側がプラスのアノード、右側がマイナスのカソード、というわけです。

LEDを光らせるには

先ほど、LEDは直接電池にはつなげない、と説明しました。

LEDを次のように電池に直接つなぐと、電流がたくさん流れてしまい壊れてしまうことがあるためです。

LEDを光らせる場合、流れる電流を制限する電子部品を接続する必要があります。

電流を制限する電子部品としては、「抵抗」や「定電流ダイオード」という電子部品が使われます。

PICマイコン入門シリーズでは、安価な「抵抗」を使うことにします。

そこで、次は「抵抗」がどのような部品か見ていきましょう!

抵抗

抵抗の外観

「抵抗」は非常に多くの種類があるのですが、ここでは安価に利用できる種類の抵抗を使用します。

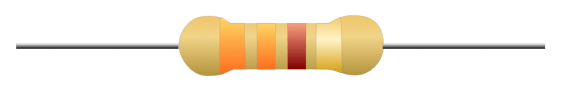

抵抗は次のようにリード線が2本でていて、何色か「色のバンド」が印刷されています。

抵抗の種類によってこの色のバンドの数は異なりますが、このシリーズで使用する抵抗は4本の色のバンドが印刷されています。

抵抗は、LEDのように接続する向きはありません。どちら向きで接続しても大丈夫です。

抵抗の数値

抵抗にはそれぞれ値があり、単位はΩ(オーム)です。この数値が大きいほど電流が流れにくくなります。

抵抗に印刷されている色のバンドは、抵抗の値を表現しているものなんです。この色の読み方はこのあと説明します。

ところで、このシリーズで使用する抵抗は、10kΩ(10キロオーム=10,000オーム)と330Ωです。

この2種類を比較すると、10kΩの方が330Ωより数値が大きいので「10kΩの抵抗の方が330Ωの抵抗よりも電流が流れにくい」ということになります。

LEDを電池に接続する場合、電流を制限するために抵抗を接続しますが、この抵抗は330Ωのものを使用します。

抵抗の値の読み方

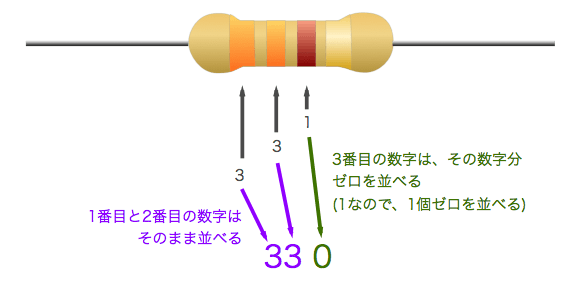

それでは、具体例で抵抗の値の読み方を確認していきましょう。

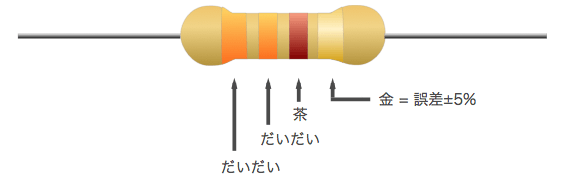

このシリーズて使用する抵抗は4本の色のバンドがあります。

この色のバンドは、抵抗の値を示す「カラーコード」と呼ばれています。

また、4本の色のバンドは大きく2種類に分かれていて、抵抗の値を表す3本のバンドと、精度を表す1本のバンドから構成されています。

「精度」ってどういうこと?という感じですが、例えば330Ωの実際の抵抗はピッタリ330Ωではないんです。プラスマイナス何%かのズレがあります。これを制度で表現しています。

この精度を表すバンドの色は、LEDの電流制御などの用途で使用するものは、一般的には金色です。金色はプラスマイナス5%の精度を意味しています。

他にも銀色、茶色、赤色があり、銀色はプラスマイナス10%の精度、茶色がプラスマイナス1%、赤色がプラスマイナス2%です。(精度を表すバンドがない場合はプラスマイナス20%となりますが、今まで見たことがないです。そもそも20%誤差ってアリなんでしょうか…)

精度を表すバンドを特定できたら(金色を確認したら)、次のように精度のバンドを右側にして抵抗をおきます。

この状態で、色を読んでいきます。

この場合は、だいだい、だいだい、茶、となります。

ここまでわかったら、あとはこれらの色を数字として読んでいくことになります。

バンドの色は次のように数字に対応しています。

| 色 | 数字 | 覚え方 |

|---|---|---|

| 黒 | 0 | 黒い礼服(0服) |

| 茶 | 1 | 小林一茶(1茶) |

| 赤 | 2 | 赤いにんじん(2んじん) |

| 橙(オレンジ) | 3 | 第三の男 |

| 黄 | 4 | 四季 |

| 緑 | 5 | 緑はGO(信号の色) |

| 青 | 6 | 青虫(6し) |

| 紫 | 7 | 紫七部 |

| 灰 | 8 | ハイヤー(ハイ8ー) |

| 白 | 9 | ホワイトクリスマス(9リスマス) |

色と数字が対応しているのはいいとしても、覚えるのは大変ですよね。でも色と数字の対応は覚えておくと便利なことが多いので、上の表に覚え方も参考に記載しました。

覚え方はいろいろなパターンがあるので、ネットで、「抵抗 カラーコード 覚え方」などで検索してみてください。いろいろと面白い覚え方が見つかると思います。

やはりこれだけ覚え方がある、ということは素ではなかなか覚えられないんだと思います。(私はこの覚え方すら、なかなか覚えられませんでした…)

おそらく、抵抗を読める人の95%ぐらいが、頭の中で、「第三の男で3、ホワイトクリスマスで9、小林一茶で1、っと」なんてつぶやいているのだと思います。

ぜひ工夫して覚えてみてください。

それでは、先ほどの色を数字に置き換えてみます。

ここまでできたら、あとは「何Ω」という実際の抵抗の値に変換します。

変換の方法は、次のように行います。

- 1番目と2番目の数字を並べて、2桁の数字を作ります

- ❶の数字のうしろに、「3番目の数字の個数分のゼロ」を並べます

う〜ん、よくわからないので、実際に先ほどの抵抗で確認してみましょう。

「330」となりましたので、この抵抗の値は330Ω、ということになります。

なお、3番目の数字がゼロ(バンドの色が黒)の場合はゼロはつけません。(ゼロがゼロ個、と考えてください)

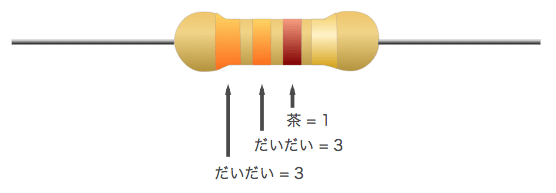

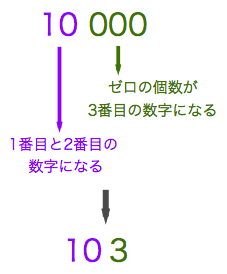

それでは練習として逆のケース、「抵抗の値からカラーコードがどうなるか」確認します。

今回の製作では、10kΩの抵抗も使います。この抵抗のカラーコードはどうなるか考えてみます。

まず、1k = 1000 ですので、10kオームは、「10000」という数字になります。この数字を3本の色のバンドにしていきます。

はじめの2つの数字が1番目と2番目の色のバンド、3番目の数字はその後に続くゼロの個数になりますので、「10000」は次のようになります。

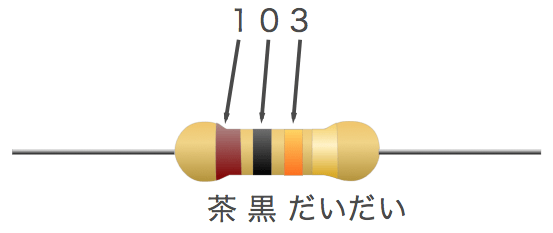

つまり、3本の色のバンドの数字は「103」になるわけです。

あとは、この 103 を色に置き換えればOKです。

日常生活では色と数字が結びつく場面はほとんどありませんので、最初は抵抗のカラーコードを読むに苦労すると思います。

最初は難しいと思いますが、何回か繰り返して慣れていってみてください。

ところで、抵抗の値を読み取るときに、次の色と数字の対応表を使いました。

| 色 | 数字 | 覚え方 |

|---|---|---|

| 黒 | 0 | 黒い礼服(0服) |

| 茶 | 1 | 小林一茶(1茶) |

| 赤 | 2 | 赤いにんじん(2んじん) |

| 橙(オレンジ) | 3 | 第三の男 |

| 黄 | 4 | 四季 |

| 緑 | 5 | 緑はGO(信号の色) |

| 青 | 6 | 青虫(6し) |

| 紫 | 7 | 紫七部 |

| 灰 | 8 | ハイヤー(ハイ8ー) |

| 白 | 9 | ホワイトクリスマス(9リスマス) |

電子部品の世界では、この表を覚えておくと便利なケースがあるんです。

そこで一例をご紹介します。

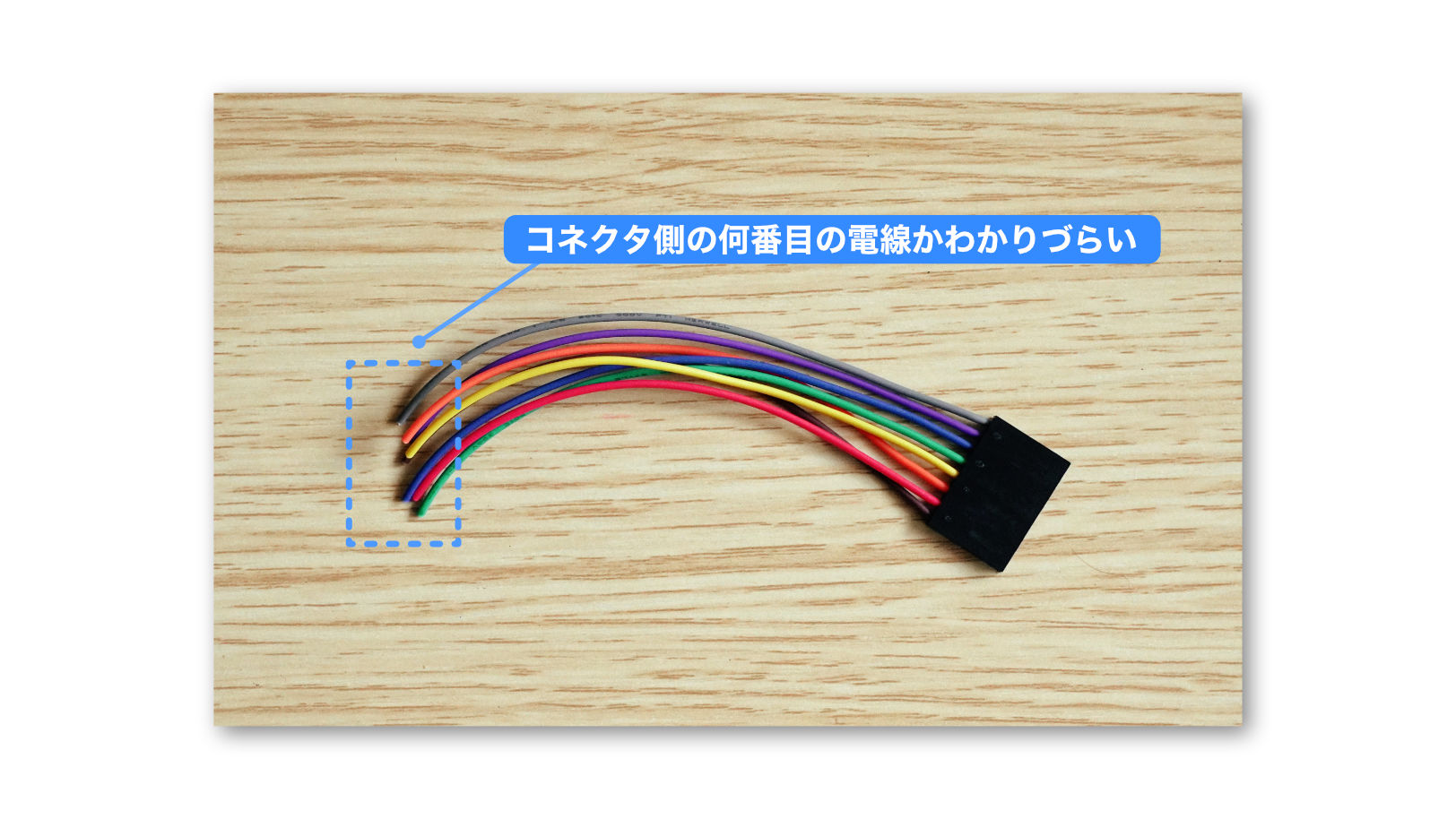

これは、配線を引き出すためのコネクタですが、配線の本数が多いので、バラバラになっている側では、その電線がコネクタの何番目の配線かわからづらくなってしまいますよね。

このコネクタの配線は虹色のような綺麗な配色になっていますが、これはカラフルにするためではなく、次のようにそれぞれの色が数字の意味を持っていて、順番に1(茶)、2(赤)、3(橙)というように数字順に並べています。

このように、コネクタの反対側では、色を見るだけで何番目の配線かわかるようになっています。

他にも電子部品の世界では色が数字を意味する場面がありますので、ぜひ色と数字の対応を覚えてみてください!(自分で何かする場合でも色と数字が役に立つことがありますよ)

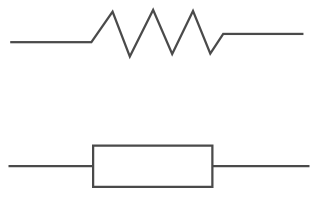

抵抗の電子回路記号

抵抗の電子回路記号は次のどちらかになります。

上は旧JIS記号、下が新JIS記号です。

現在では下の新JIS記号が標準となっていますが、上の方が「抵抗!」って感じがするので、上の方もまだ使われることがあります。(ギザギザしてるので、なんとなく流れを抵抗するような感じですよね)

ただ、例えば企業がEU諸国に輸出するときに回路図が必要な場合、下の方の記号表記が要求されることもあります。

電池

電池は日常でよく使いますのであまり説明することはありませんが、電圧という観点で注意点を説明します。

最近は充電式の電池も多いので、次の点を押さえておけばOKです。

- 使い捨ての電池と充電式電池がある

- 使い捨ての電池は1次電池と呼ばれ、電圧は約1.5V

- 充電式電池は2次電池と呼ばれ、電圧は約1.25V

電池の種類によって電圧が異なりますが、この電圧の値は標準的な値です。

例えば使い捨て電池の場合、買ってきた直後は1.5Vよりも高く、消耗してくると1.5Vより低くなります。(電池はこの電圧を調べることにより、電池が消耗しているかわかります)

電池は次の回路記号を使用します。

個人的には、電池の形状と比較するとプラスとマイナスが逆な気がするんですが、このようなものなんでしょうかね。

電圧が高い場合など、記号を連結して表現することもあります。

「ブレッドボード」、「LED」、「抵抗」、「電池」の概要がわかりましたので、次回は実際にブレッドボードに回路を組み立てて、LEDを光らせてみます。

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2016.6.13 | 新規投稿 |

| 2018.10.29 | 誤記訂正 |

| 2024.7.30 | 冗長な文章を削除。抵抗の色コード表更新 |

| 2025.3.13 | LEDの説明追加 カラーコードの説明追加 |