今回はブレッドボード組み立て前の注意点を説明します。

今回の説明

PICマイコン電子工作入門の基礎編は、次のステップで説明しています。

この記事の説明は「❷ PICマイコンのベース回路を組む」部分のうち、「ブレッドボードで回路を組み立てる前の準備」を説明します。

- LEDを電池と抵抗のみで光らせる回路を組み立てる

PICマイコンの回路を組み立てる前に、ブレッドボードの取り扱いに慣れておくことにします。電池、抵抗、LEDのみを使って、ブレッドボード上に回路を組み立ててLEDを光らせてみます。ここでは電池、抵抗、発光ダイオードの回路記号と回路図の説明をして、回路図からブレッドボードに組む方法を説明します。まずはブレッドボードに慣れましょう! - PICマイコンのベース回路を組む ⬅︎ 今回

PICマイコンのはじめの一歩の回路は、LEDを1秒に1回光らせるだけの回路です。

この回路をブレッドボードに組み立てます。 - プログラムを作る

LEDを1秒に1回光らせるプログラムを作成します。 - PICマイコンに書き込んで動作させる

作成したプログラムをPICマイコンに書き込んで動作させてみます。 - ベース回路にスイッチを追加

LEDの点滅をスイッチで開始させるために、ベース回路にスイッチを追加します。

これまではLEDを光らせる、という出力制御をしましたが、今度はPICマイコンで外部からスイッチの信号を入力する方法を習得します。 - ベース回路にブザーを追加

スタートスイッチ付きの、1秒に1回光らせる回路を作りましたので、ブザーを追加してタイマーとして完成させます。

回路組み立て前の準備内容

ブレッドボードに回路を組み立てる前に、準備として次の内容を確認します。

- PICkitとPIC12F1822の接続方法

PICkitとPICマイコンの接続方法は回路図では確認しましたが、実際にブレッドポードの回路でどのように接続するのか確認します。 - ブレッドボードの配線の色

ブレッドボード上の配線で使用する電線はいろいろな色があります。色の使い分けについて考えてみます。 - PICマイコン取り扱い注意点

電子部品の中でも比較的デリケートなマイコンを扱いますので、その取り扱いの注意点について説明します。

ブレッドボードの回路は次回以降の記事で組み立てていきます。

今回は、組み立て前の注意点を確認する内容なります。

実際の組み立ては次回の記事で行いますので、今回は解説内容を確認していただくだけで大丈夫です。

PICkitとPICマイコンの接続

前回の記事ではPICkitのコネクタとPICマイコンのピンをどのように接続すれば良いか回路図で確認しました。

回路図上の接続は分かったとしても、実際にPICkitとPICマイコンをブレッドボード上でどのように接続するかわかりませんよね。

そこで、これから接続に使用する部品を説明したあと、実際にどのように接続するか説明します。

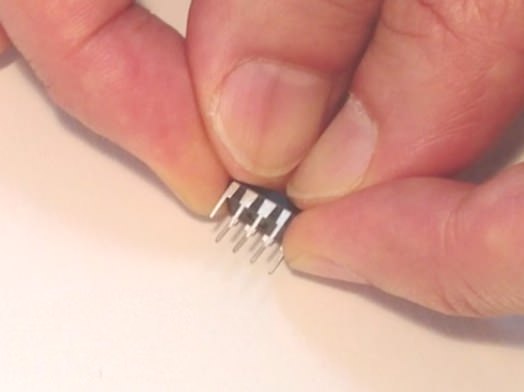

ピンヘッダ

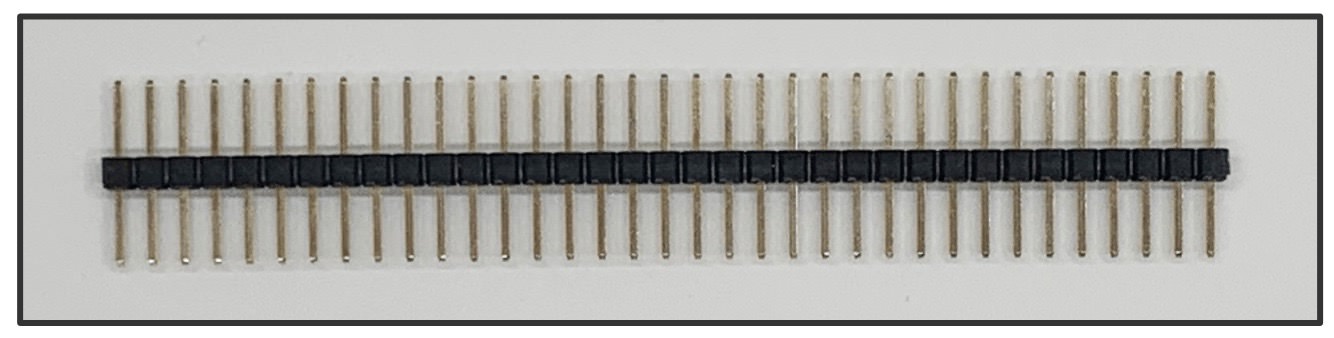

PICkitのコネクタをブレッドボートに接続するために「ピンヘッダ」という部品を使います。

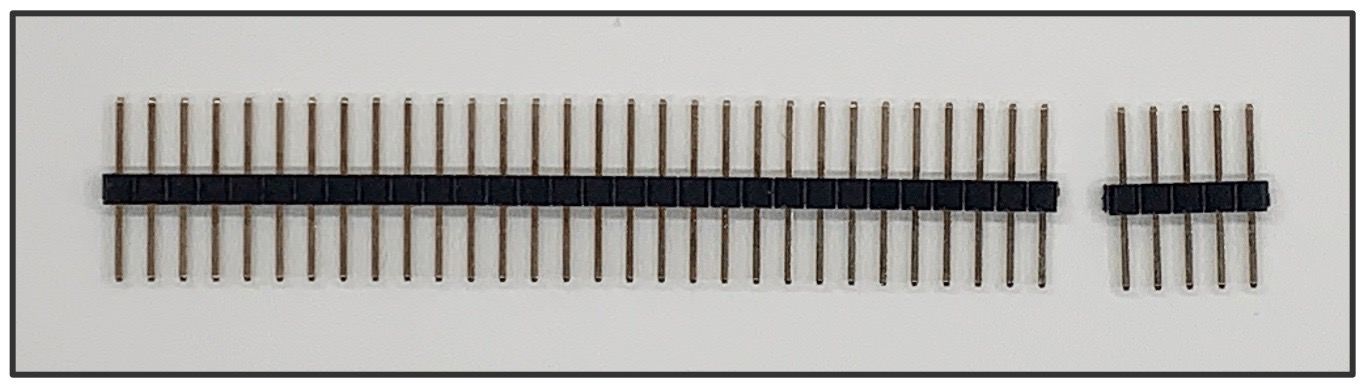

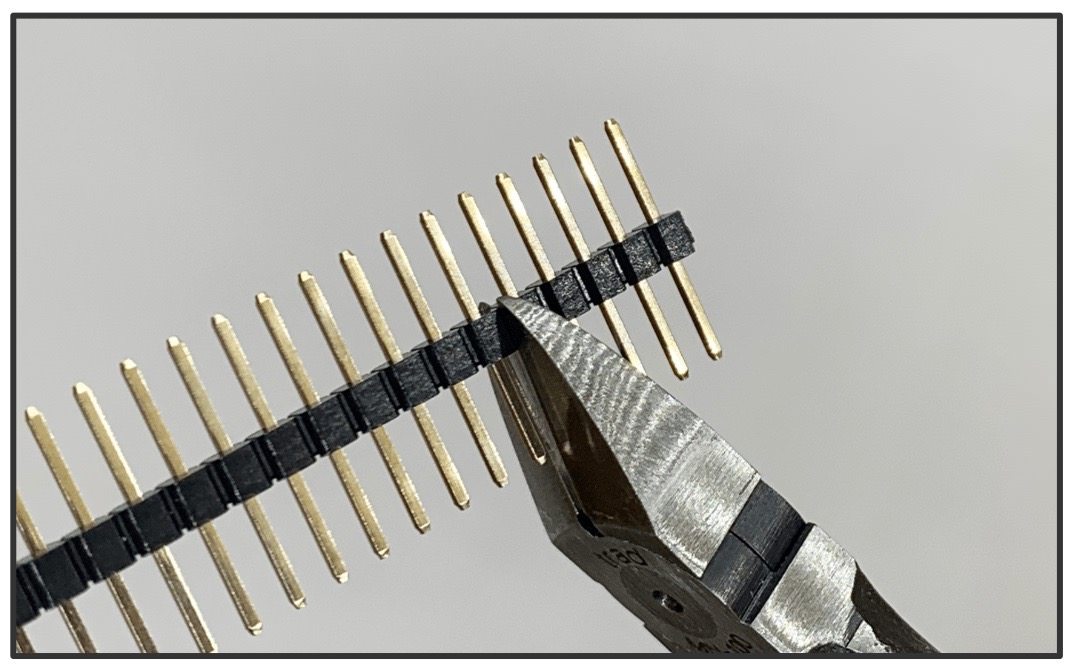

ピンヘッダは次のような外観です。

このピンヘッダは、ピン毎に切り込みが入っていて、好きなサイズに切り離すことができるようになっています。(切り離すことができないタイプもあります)

PICKitで使用するピン数は5ピンですので、ここから5ピン分切り取って使用することになります。

切り取る方法は、手で曲げて切り取ることもできますし、ニッパーなどで切断することもできます。

手で折り曲げて切り取る場合、切り取る部分に力が加わるように持たないと、違うピン数のところで折れてしまいますので注意が必要です。

またニッパーで切断する場合は、切断したピンヘッダがすごい勢いで飛んでいくこともあるのでその点も注意してください。

ニッパーで切り取る場合は次のような感じで切断します。

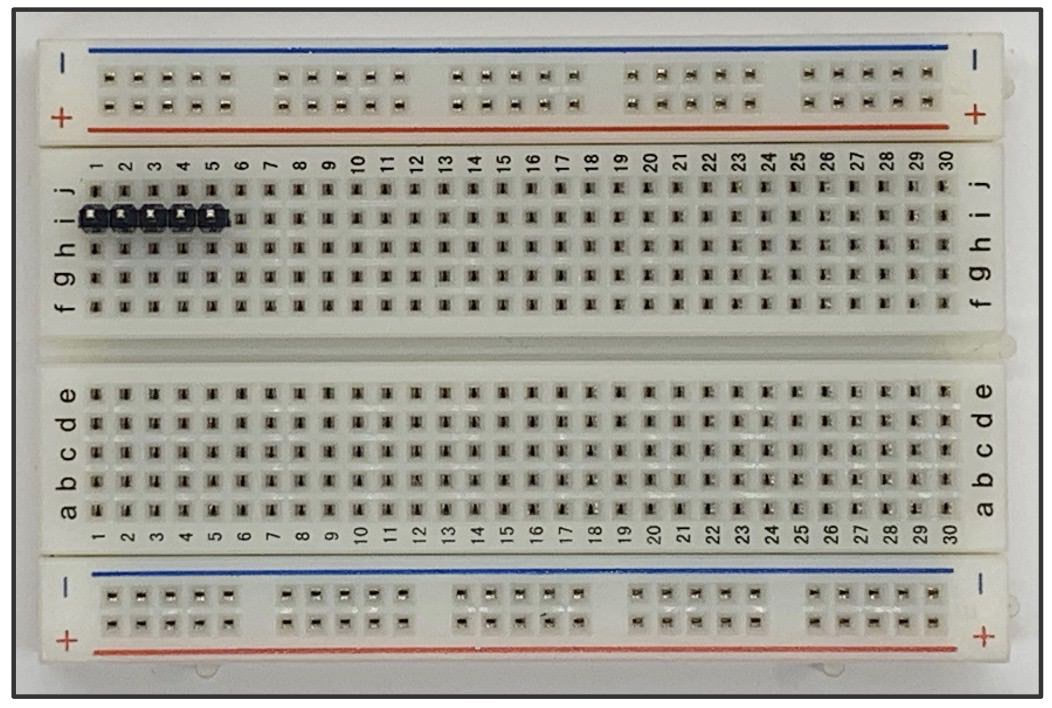

切断後のピンヘッダの様子です。

次回、このように切り取って使用しますので、イメージをつかんでいただければと思います。

ピンヘッダの使い方

切り取ったピンヘッダは、PICkitとブレッドボードを接続するために使用します。

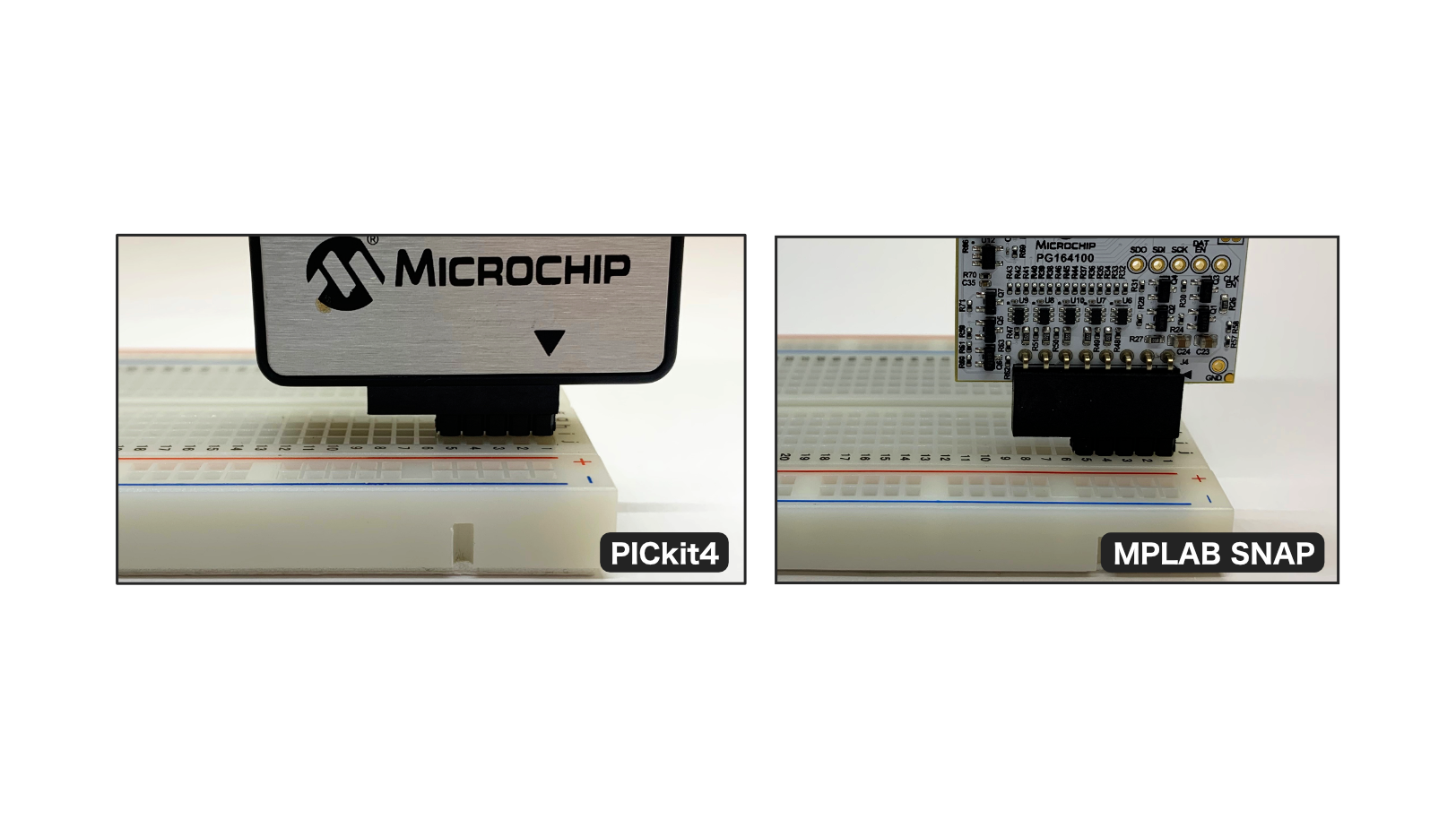

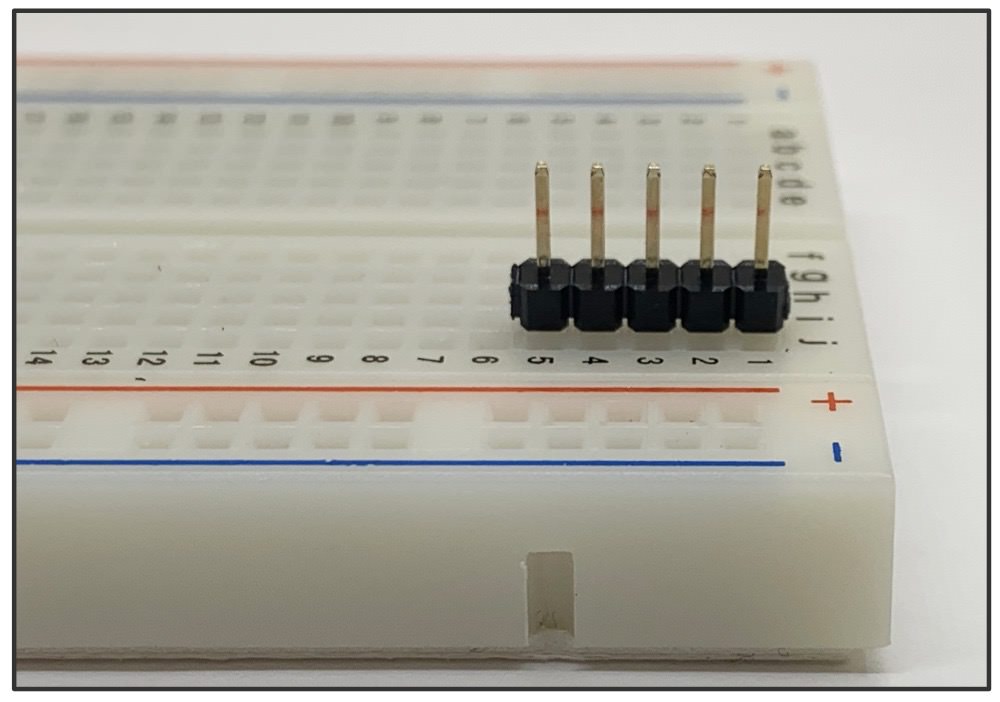

例えば、ピンヘッダを次のようにブレッドボードに接続して使用します。

少しわかりづらいですが、斜め上から見ると次のようにセットしています。

このピンヘッダに、PICkitを次のように差し込んで使用します。

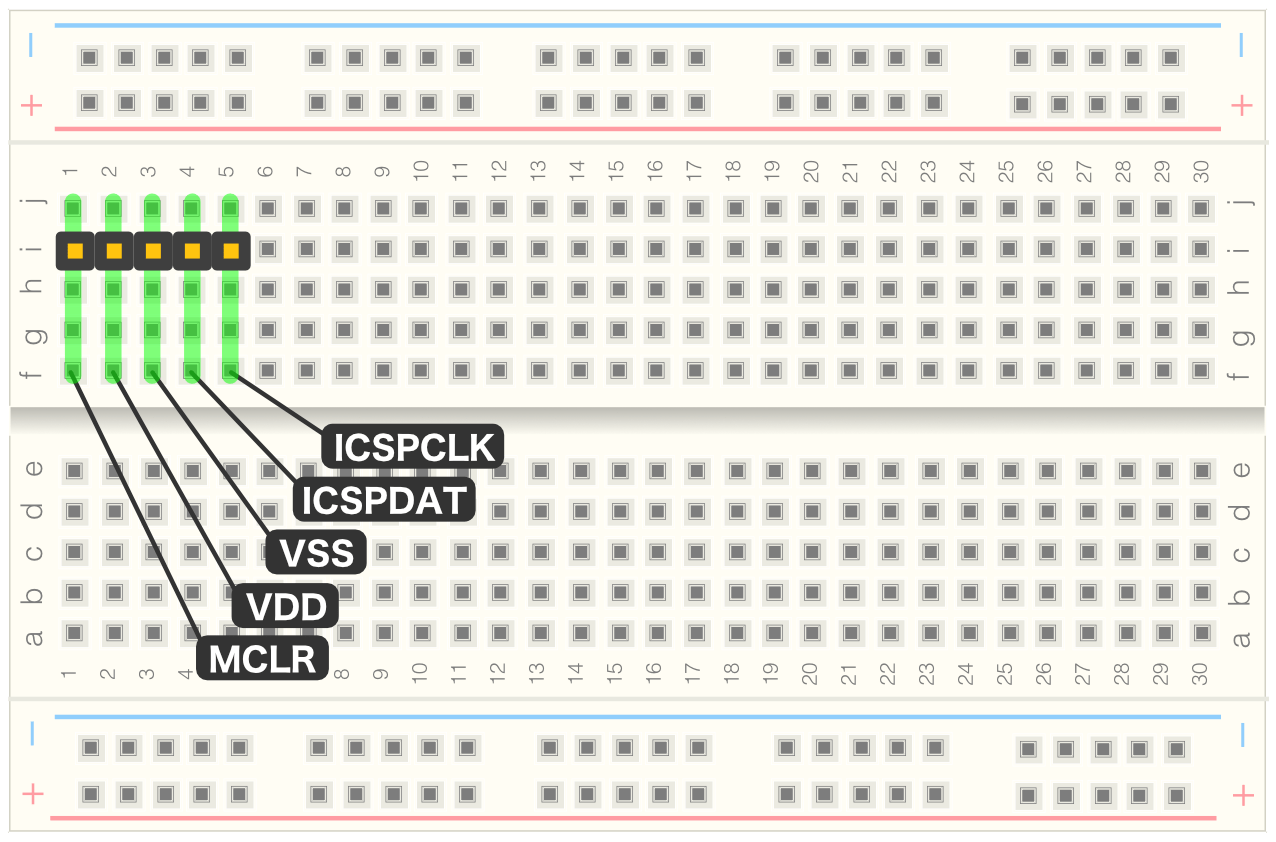

このようにPICkitをコネクタに接続すると、ブレッドボードのそれぞれのラインは次のような信号線として接続に使用できることになります。(上の画像と向きが逆になっている点に注意してください)

あとは、PIC12F1822をブレッドボードのどこかにセットして、PICkitコネクタとPIC12F1822のピン同士せ接続する作業を行います

ブレッドボードの配線の色

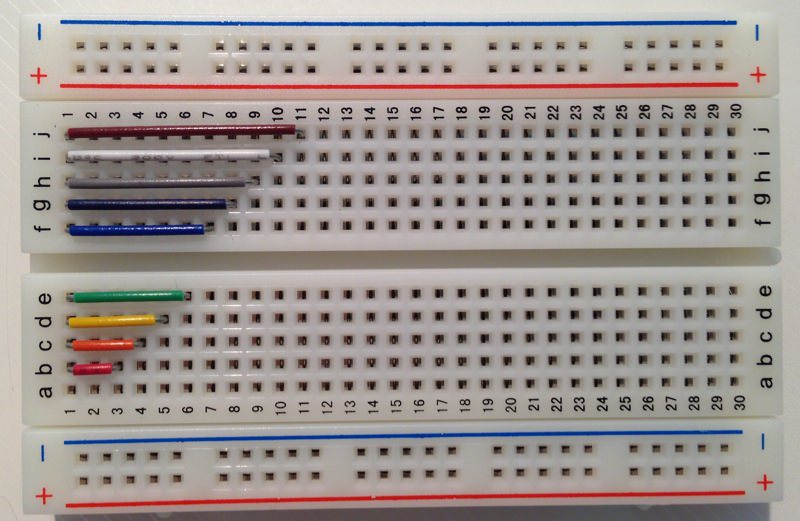

ブレッドボード上で配線は、次の電線を使用します。

この電線は7色ありますが、後で配線の確認をしやすいように、目的別に色分けしたいと思います。

この色の使い方にはルールはありませんので、ご自分できめていただいてもまったく問題ありません。

ただ、電源系については一般的に「プラス側が赤」「マイナス側が黒か青」が使用されますので、電源系だけは色を合わせた方がよいでしょう。

このシリーズでは次のように色分けすることにしてみました。

| 電線の色 | 信号線の種類 |

| 赤 | 電源プラス側 |

| 青 | 電源マイナス側 |

| 緑 | プログラム書き込み |

| 黄 | LED接続 |

ところで、ブレッドボードの配線は意外に面倒なので、次のようにすぐに配線に使える部品もあります。

この部品にはいろいろな色が使われています。1食ずつ取り出してみました。

ちょっと見るとカラフルで適当に色がつけられているようですが、実はあるルールに従って色が使われています。

これらを長さ順にブレッドボードにセットしてみます。

ここで、それぞれの色の配線のブレッドボードの穴の数を確認してみます。

すると、赤が2つ先の穴に接続、だいだいが3つ先の穴に接続、黄色が4つ、緑が5つ、と続きます。

この色と数字の関係、どこかで見覚えありませんか?

この色と数字の関係は、実は抵抗のカラーコードのものを使用しているんです。

例えば、ブレッドボード上で、7つ先の穴に接続したい場合、7は紫(紫式部)ですから、紫の線がそれになります。このような形で見つけやすくしています。

なお、隣同士の穴の接続は、距離が短すぎるため被覆はなく、単に電線を曲げたものが用意されています。

隣の穴の距離は1個ですが、1の茶色(小林一茶)は使用しませんので、この商品では茶色は10個先の穴の接続用に使われています。

この色と数字の対応は、電子部品の世界では他の場面でも出てきますので、是非覚えてみてください。

PICマイコン取り扱い注意点

PICマイコンの取り扱いには2点注意がありますので説明しておきます。

静電気

一点目は静電気です。

PICマイコンに限らず、電子部品は静電気に弱いものが多くあります。

今までご紹介した部品の場合、抵抗やコンデンサ、LEDは気にする必要はありませんが、PICマイコンは静電気に注意が必要です。

冬の乾燥している時期、扉の取っ手に手を近づけたときに「パチッ、あっ痛っ」となることがありますよね。あの静電気が電子部品を壊してしまうこともあります。

夏は湿度が高く、静電気が身体に溜まりにくくなっているのでそれほど神経質にならなくてもよいですが、冬の乾燥している時期は特に注意が必要です。

乾燥している時期にPICマイコンを扱う場合、身体に溜まった電気を一度放電するとより安全です。

例えば、水道の蛇口など、家の設備で金属のものに一度触れると放電できます(マンションなど最近の住宅では放電できないケースもありますが…)。

また、電子部品を扱う作業時の静電気対策商品も売られています。

私の場合は、冬に電子部品を扱う場合はどこかの金属部分に触れてから触るようにしています。人によっては静電気が溜まりやすい方もいらっしゃると思いますので、マイコンを扱う場合は注意していただければと思います。

マイコンのピン

二点目はPICマイコンのピンです。

購入してきたばかりのPICマイコンを側面から見ると、次のようにピンが広がっています。

この状態のままブレッドボードや基板にセットするとピンが曲がってしまったり、うまくセットできないことがあります。

そこで、ブレッドボードにセットする前に、ピンの曲がりが90度になるように曲げます。

こんな感じで、ピンの片方ずつ、机などの平らなところに押しつけてピンの曲がりを90度になるようにします。

あまり曲げすぎると広げるのが大変になりますで、ちょっとずつ曲がり方を確認しながら曲げるようにします。

特に初めての場合、どのくらい力を加えるとどのくらい曲がるのかわからないと思いますので、ちょっとずつ曲げるようにします。

これでブレッドボード上で組み立てる準備ができました。次回は実体配線図を見ながらブレッドボードに回路を組み立てます。

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2016.8.7 | 新規投稿 |

| 2018.11.12 | PICkit4説明追加 |

| 2018.11.23 | 画像リンク修正 |

| 2025.3.24 | 説明内容補足 |

いつも興味深い解説をありがとうございます。

マイコン・C言語 初心者の私も現在、応用編に挑戦中です。

ピンヘッダ不安定という件ですが、

このトラブルは私も経験しました。

対処法ですが、

長いピンと短いピンの長さ割合を調整するという至って単純な方法です。

つまり長いピンを「 力技 」で押し込んで短いピンを その分だけ長くする。

PICKIT3 側に融通するというイメージでしょうか?

これから このサイトを訪れる方が入り口で回り道しないように、

今更ながら、敢えて投稿させていただきます。

junjunさま、

有用な情報どうもありがとうございます。

最近PICKit4が発売されましたので、この入門シリーズも一部の記事を更新しようと思っています。その際、この情報も記事内に記載させていただこうと思います。どうもありがとうございます。

度重なるご回答、ありがとうございました。

お手数をお掛けしますが、お時間があったときで結構ですので、

確認をしてくださいますと、私の今後の知識の一つ(ちょっと大袈裟)として、

役立つのと、もし、私と同じ現象が起きてしまっている、このサイトを見ながら、

勉強されている方々にも、役に立つと思います。

その様な意味も含め、どうぞよろしくお願い致します。

あの後、実際、書き込みにチャレンジしてみました。

PICkit3ゆるゆるは、ブレッドボードのピンヘッダに対し、

手で軽く押さえる事で、安定接続を試みました。

そうした所、最終的に書き込みを成功させる事ができました。

そして、意図するLED点滅をさせる事ができました。

意図したとおりの動作を回路が実行してくれると、

ほんとに嬉しいですね。

これが、回路制作の醍醐味なのでしょうね。

おかげで初体験させて頂く事ができました。

現在は、ブザー追加取り付けの勉強をさせて頂いています。

非常に勉強になり、楽しいです。

引き続き、頑張りたいと思います。

ピンヘッダの件ですが、秋葉原のパーツショップで何点か購入して確認してみました。

秋月電子通商さんで販売している「細ピンヘッダ」というものは確かにPICKIT3のコネクタがホールドする感じではなく、書き込み時には手で押さえる必要がありそうです。

この基礎編でご紹介しているピンヘッダも購入してきましたが、PICKIT3のコネクタにしっかり挿さる感じではないですが、手で押さえれば書き込みは問題ありませんでした。

もしかしたらPICKIT3側のコネクタ(ピンソケット)も種類があるのかもしれません。自分もPICKIT3はよく使用しますので、今後も書き込み時に色々なピンヘッダを利用して、注意点があれば記事に追加しようと思います。

情報提供いただきどうもありがとうございました。

ご確認どうもありがとうございます。

購入されたピンヘッダのリンク、どうもありがとうございました。

自分もこのピンヘッダを使用しているのですが、ゆるゆる、という感じはないので、もしかしたらモデルが変更になったのかもしれません。サイトには特にそのような案内はないのですが、この基礎編ではこのピンヘッダをご案内しているので、PICKIT3にうまくささらないようでしたらちょっと対策が必要かもしれません。

もし書き込みができないようでしたら、もう片方の長いピンがPICKIT3のコネクタにセットできるようでしたら、ちょっとリスクはありますが、対策はありますので、またご連絡いただければと思います。

私の方でも、秋葉原に行く時間取れたら、このピンヘッダを入手して確認してみます。こちらも状況わかりましたらこのコメント欄にてご連絡いたします。

(あるいは「お問い合わせ」ページからご連絡いただければ直接ご連絡いたします)

ご回答、ありがとうございました。

私の使っているのは、秋月電子のこれです。⇒http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00167/

アドバイス頂いた内容で、実際にピンの長さを測ったところ、

『a)』の方のピンヘッダでした。

ですから、接続等は、大丈夫だと言う事で、取り敢えず、

ほっとしています。ありがとうございました。

それにしても、ほんとにゆるゆるで、スカスカなんですが、

これは、もう少し何とかならないものですかね?(^_^;)

実際には、まだこれから通電させる作業を行っていくので、

精神的に、大丈夫かな?って言うのが、今後、なんかずっと付きまといそうです。

TOORUさま、

サイトをご覧いただきどうもありがとうございます。

お持ちのピンヘッダの現物が確認できないので、確実な判断は難しいですが、以下の点をご確認いただけますでしょうか。

おそらくピンヘッダの両側のピンの長さは異なるものだと思います。片側の

長い方のピンは5〜6mmの長さだと思います。短い方のピンの長さは何mmでしょうか。

私の方で手持ちのピンヘッダを調べたところ、以下の2種類がありました。(a)は秋月電子通商さんで購入してのですが、(b)のピンヘッダはどこで購入したか不明です。

a) 長い方が約6mm、短い方が約3mm

b) 長い方が約5mm、短い方が約2mm

PICKIT3のコネクタに挿してみたのですが、(a)は押さえる必要はあるものの、長い方でも短い方でもPICKIT3のコネクタに接続できました。

(b)のピンヘッダは、短い方は長さが足りずPICKIT3・ブレッドボードとも接続できませんでした。(力を入れてもコネクタに届かない感じ)

また、(b)の長い方はブレッドボードにはセットすることができましたが、PICKIT3には太さが足りない感じでした。(電気的な接触はできていると思います)

この基礎編でご紹介している秋月電子通商さんのピンヘッダは接続できることを確認しているのですが、この型番とは別のピンヘッダの場合は長さが足りないかもしれません。

ピンヘッダの短い方のピンの長さが2mm程度であれば書き込みができない可能性が高いです。ピンヘッダの長さをご確認いただけますでしょうか。

いつも為になる情報をありがとうございます。分かり易く、これでもかってくらい丁寧に配信して下さっていて、私の様な初心者には、非常に理解し易く、ありがたい価値あるサイトです。

これからも本サイトを参考にさせてもらって勉強して行きたいので、引き続き、素晴らしいサイト制作をよろしくお願い致します。

さて、今回コメントさせて頂いたのは、ピンヘッダについて、質問をさせて頂きたかったからです。

今回の第13回でPickit3をブレッドボードに、ピンヘッダを介して差し込む時の要領が記載されていました。

しかし、実際に、私が同じようにやってみると、ピンヘッダのピン自体が、Pickit3受けの穴に対し、細くて、いくらピンヘッダをPickit3に挿しても、スカスカのゆるゆるで、直ぐに取れてしまいます。

少しきつめにピンヘッダを押し込んでもダメです。

サイトの写真を見た感じのイメージは、Pickit3がピンヘッダに、しっかりと挿されているような感じに見えます。

しかし私の手元にあるものは、スカスカで、直ぐにとれていまします。

これでは、いざ、書き込みの段階で、確実にデータが書き込めるか、不安に思ってしまうレベルです。

これは、私のやり方が間違っているのでしょうか?

それともこんなスカスカでも問題ないでしょうか?

ググってみて、私と同じような状況になっている方が居ないか確認しましたが、

解決に導いてくれるようなサイトはありませんでした(私のググり方が悪いかもしれませんが)

すいませんが、どうすれば良いか、ご教示頂きたいです。

ちなみに、ピンヘッダのブレッドボードへの挿さり具合は、しっかりと挿しこまれているので、こちらは安心感があります。

それから、私が使用している電子部品、道具等は、全て貴殿サイトで紹介して頂いたものを使用しています。

長文になりましたが、何卒、よろしくお願い致します。m(_ _)m