最初はPICマイコンを動作させるための電源回路を理解します。

今回の説明

回路を完成させるために次の順序で説明しています。

この記事は「❷ PICマイコンのベース回路を組み立てる」のうち、PICマイコンに電源をつなぐ回路を作成するステップになります。

- LEDを電池と抵抗のみで光らせる回路を組み立てる

PICマイコンの回路を組み立てる前に、ブレッドボードの取り扱いに慣れておくことにします。電池、抵抗、LEDのみを使って、ブレッドボード上に回路を組み立ててLEDを光らせてみます。ここでは電池、抵抗、発光ダイオードの回路記号と回路図の説明をして、回路図からブレッドボードに組む方法を説明します。まずはブレッドボードに慣れましょう! - PICマイコンのベース回路を組む ⬅︎ 今回

PICマイコンのはじめの一歩の回路は、LEDを1秒に1回光らせるだけの回路です。

この回路をブレッドボードに組み立てます。 - プログラムを作る

LEDを1秒に1回光らせるプログラムを作成します。 - PICマイコンに書き込んで動作させる

作成したプログラムをPICマイコンに書き込んで動作させてみます。 - ベース回路にスイッチを追加

LEDの点滅をスイッチで開始させるために、ベース回路にスイッチを追加します。

これまではLEDを光らせる、という出力制御をしましたが、今度はPICマイコンで外部からスイッチの信号を入力する方法を習得します。 - ベース回路にブザーを追加

スタートスイッチ付きの、1秒に1回光らせる回路を作りましたので、ブザーを追加してタイマーとして完成させます。

PICマイコンに電源をつなぐ回路

PICマイコンを動作させるために、電源をつなぐ必要があることは説明しました。

当然ですが、どのPICマイコンにも必ず電源に接続するピンが用意されています。

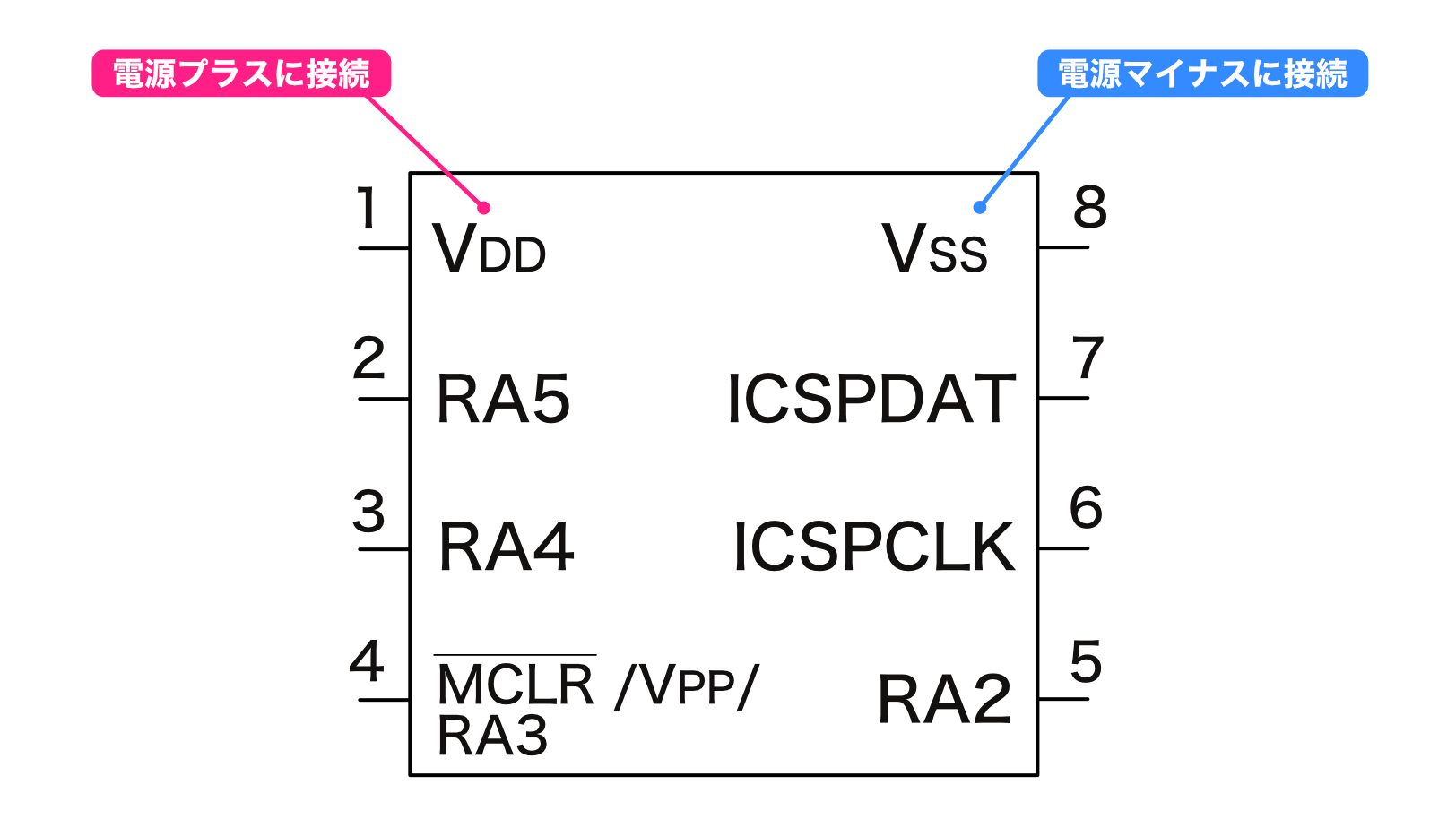

多くのPICマイコンの電源に接続するピンには次の名前が付けられています。(高機能のPICマイコンになると他のピン名のこともありますが、基本は次の名前です)

| 電源 | PICマイコンのピン名 |

| プラス | VDD |

| マイナス | VSS |

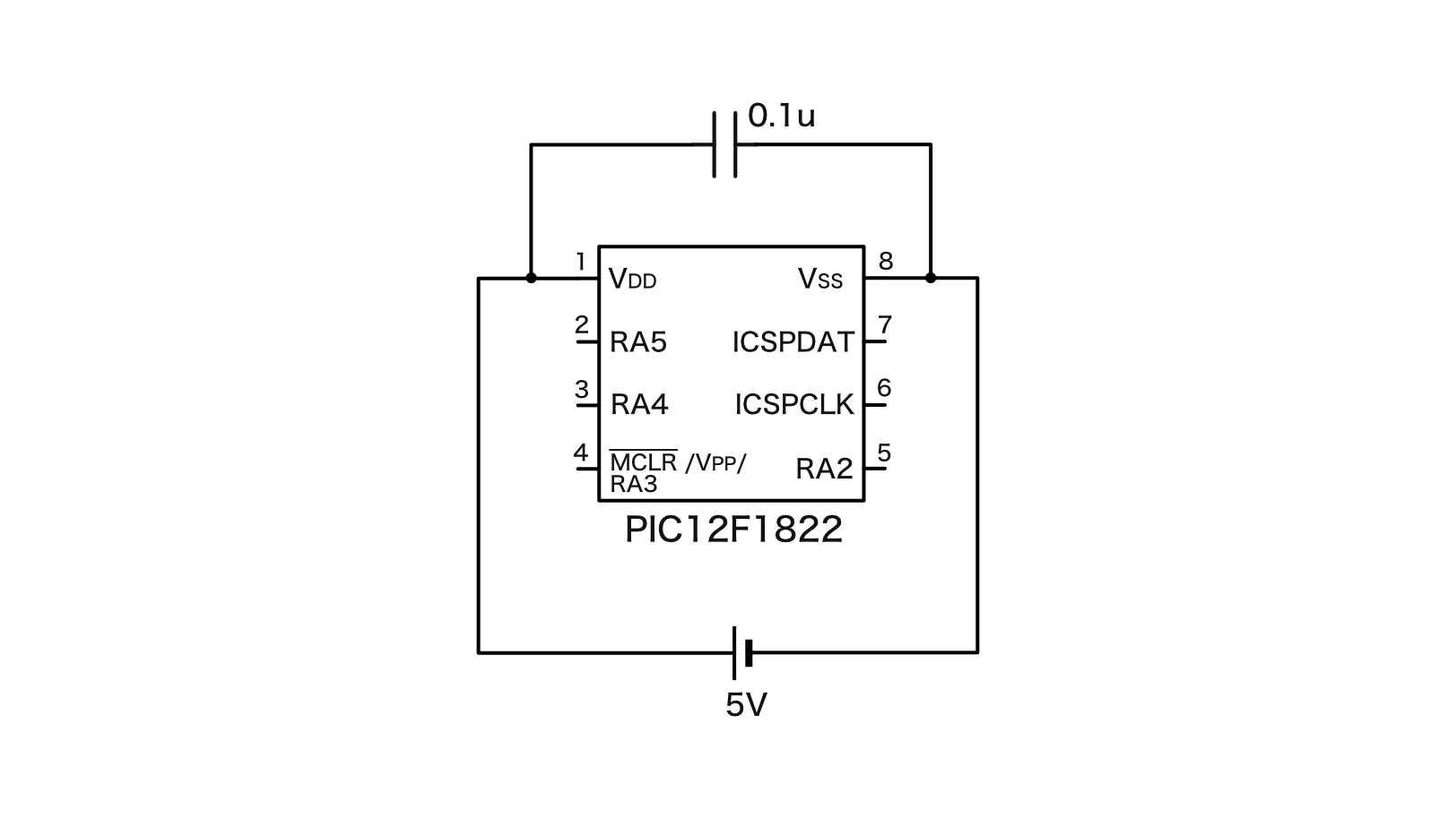

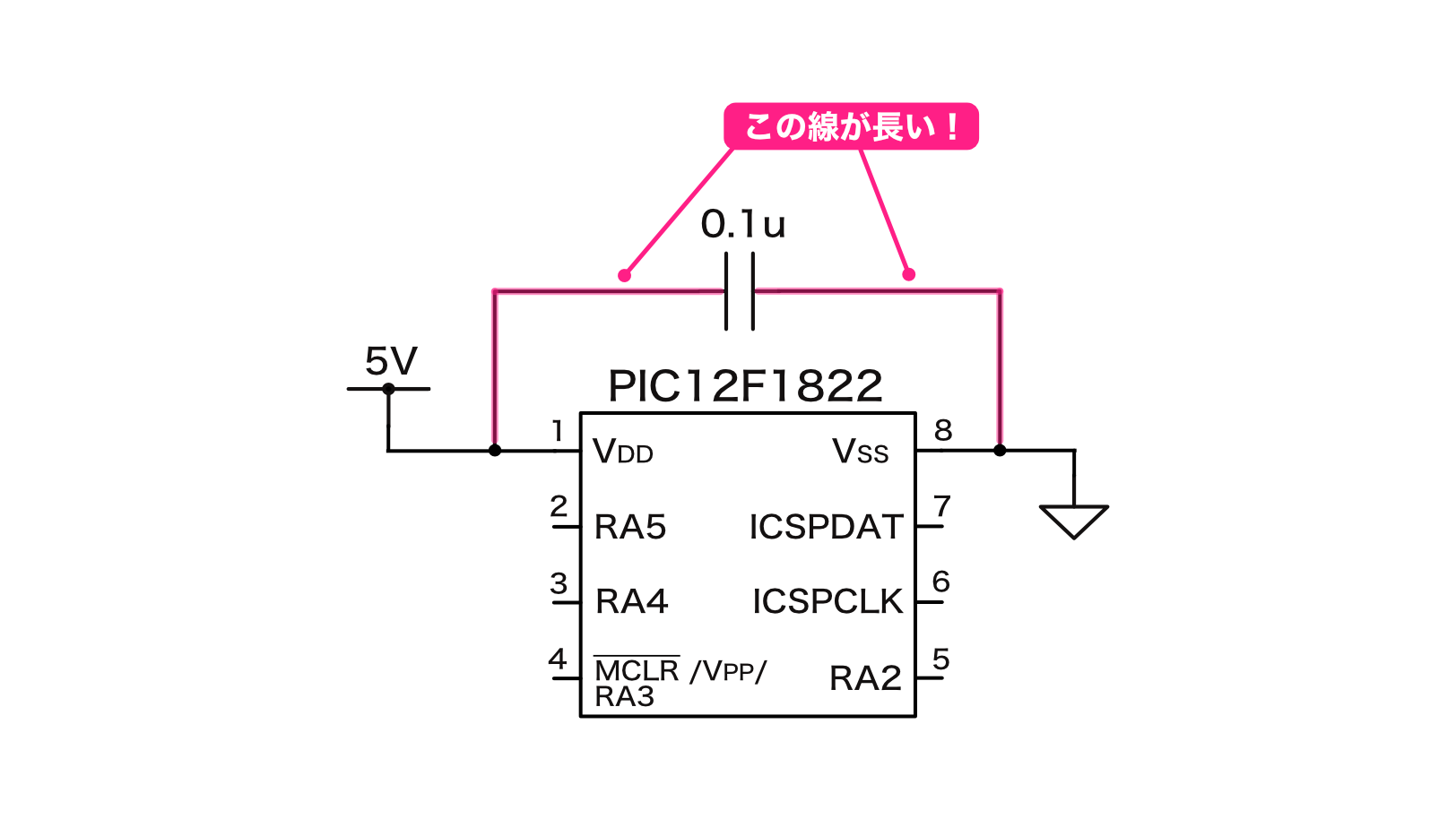

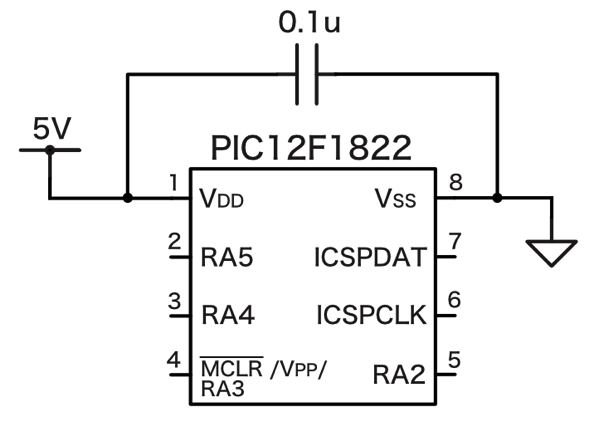

PIC12F1822では次のようにVDDは1番ピン、VSSは8番ピンです。

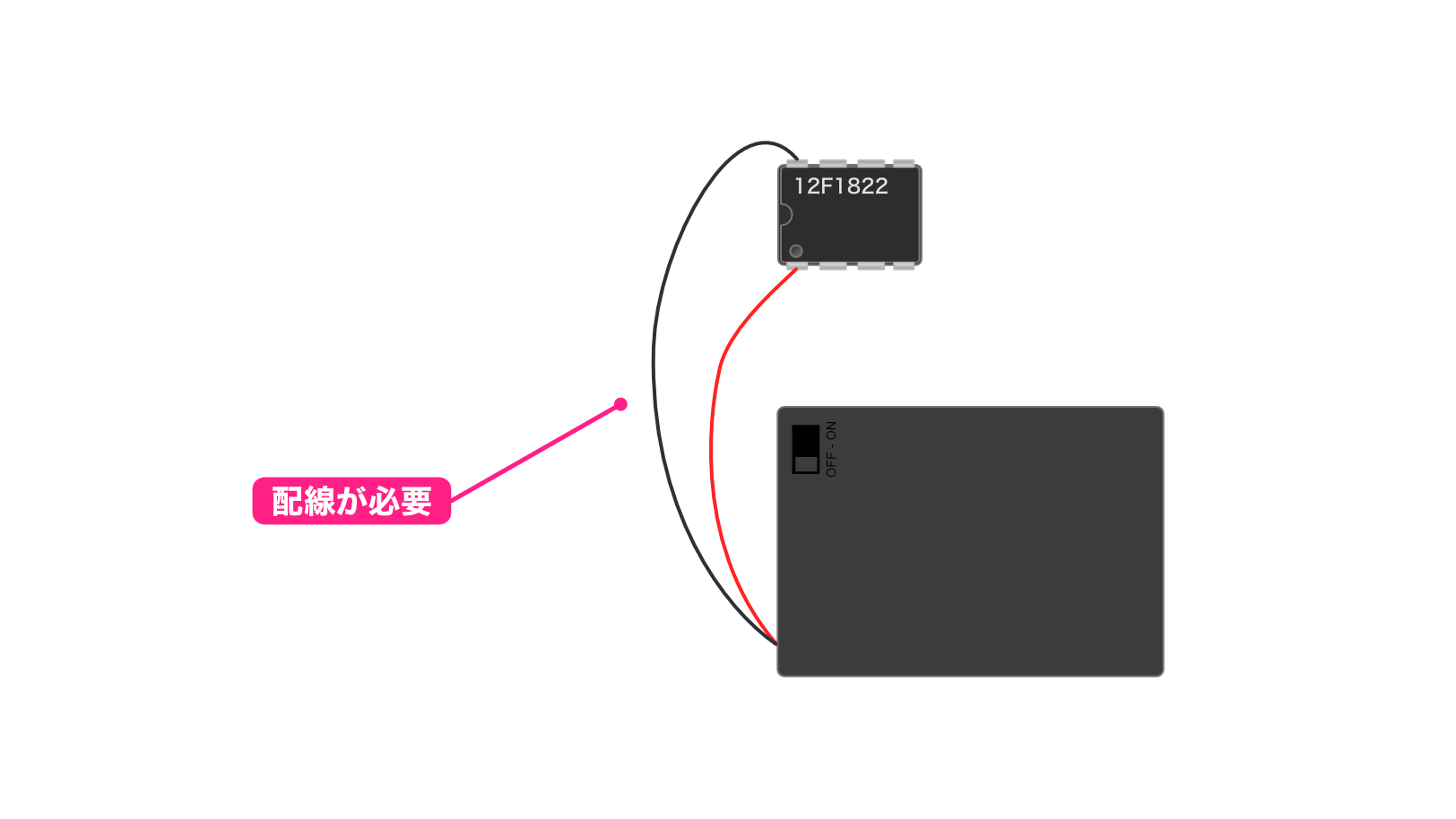

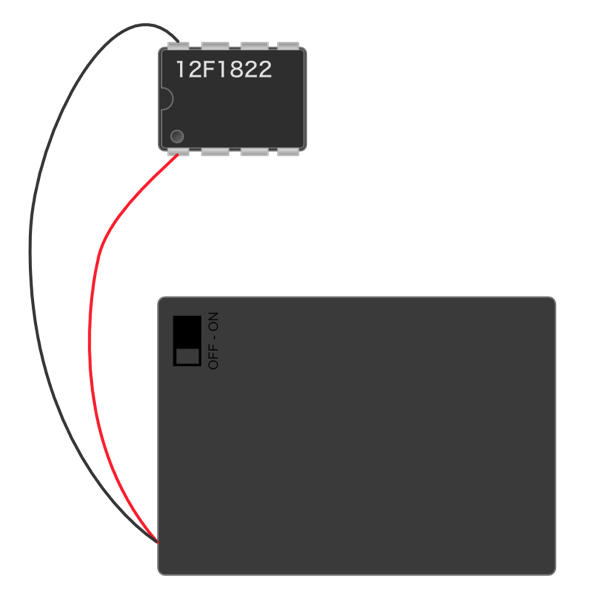

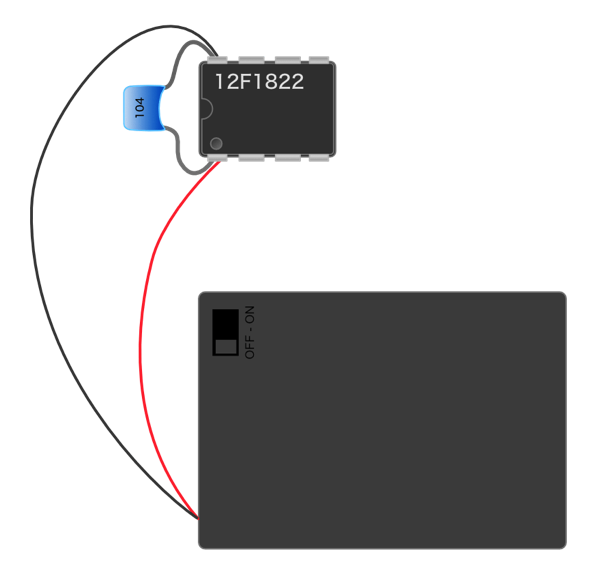

つまりPIC12F1822を動作させるための電源は次のように接続すればOKということになります。(電池ボックスのリード戦は赤がプラス、黒がマイナスです)

また、このように実際の部品の接続状態を示したものを「実体配線図」と呼んでいます。

電源の接続はこれでOKです。

「電源回路」というとちょっと構えてしまいますが、単に電池に接続するだけですのでちょっと拍子抜けって感じですよね。

ところで、基礎編で製作するようなLEDを点滅させる程度の回路であれば、電源の接続はこれで問題ありません。

ただ将来、規模の大きい回路や制御する部品が増えてくると、この接続ではちょっと問題が出るケースがあるんです。

今回の記事ではその問題と対策について説明します。

また、この対策はPICマイコンに限らず、いろいろな場面で使用されていますので、ぜひ頭の片隅に置いておいていただければと思います。

この対策は重要な場面もありますので、これから製作する回路にもこの対策を入れて対策方法の理解を深めていきます。

今回の回路製作で行う対策は簡易的なものですが、要点は押さえてありますのでぜひここで基本的な知識を身につけていただければと思います。

それでは、これから次の順番で説明していきます。

- 問題とは?

- 対策に使用する電子部品と使い方

- 対策を入れた実体配線図

- 対策を入れた回路図

- 実際の回路図

❶ 問題とは?

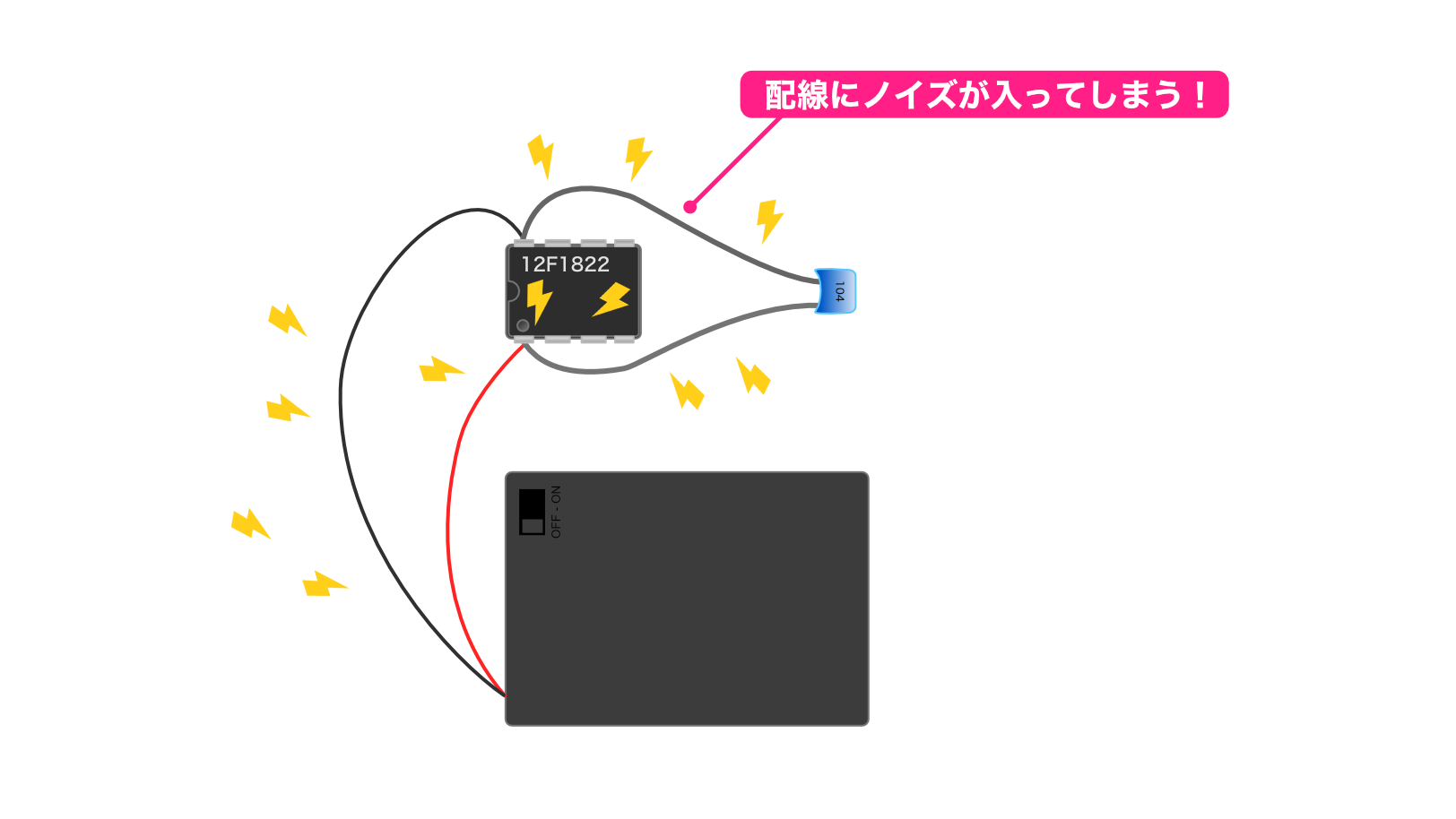

最初に説明した図のようにPICマイコンに電源を接続すると、電池からPICマイコンへの配線が必要になりますよね。

当然このような配線は必要ですし、当たり前って感じですよね。

でもこの配線が問題を引き起こすことがあるんです。

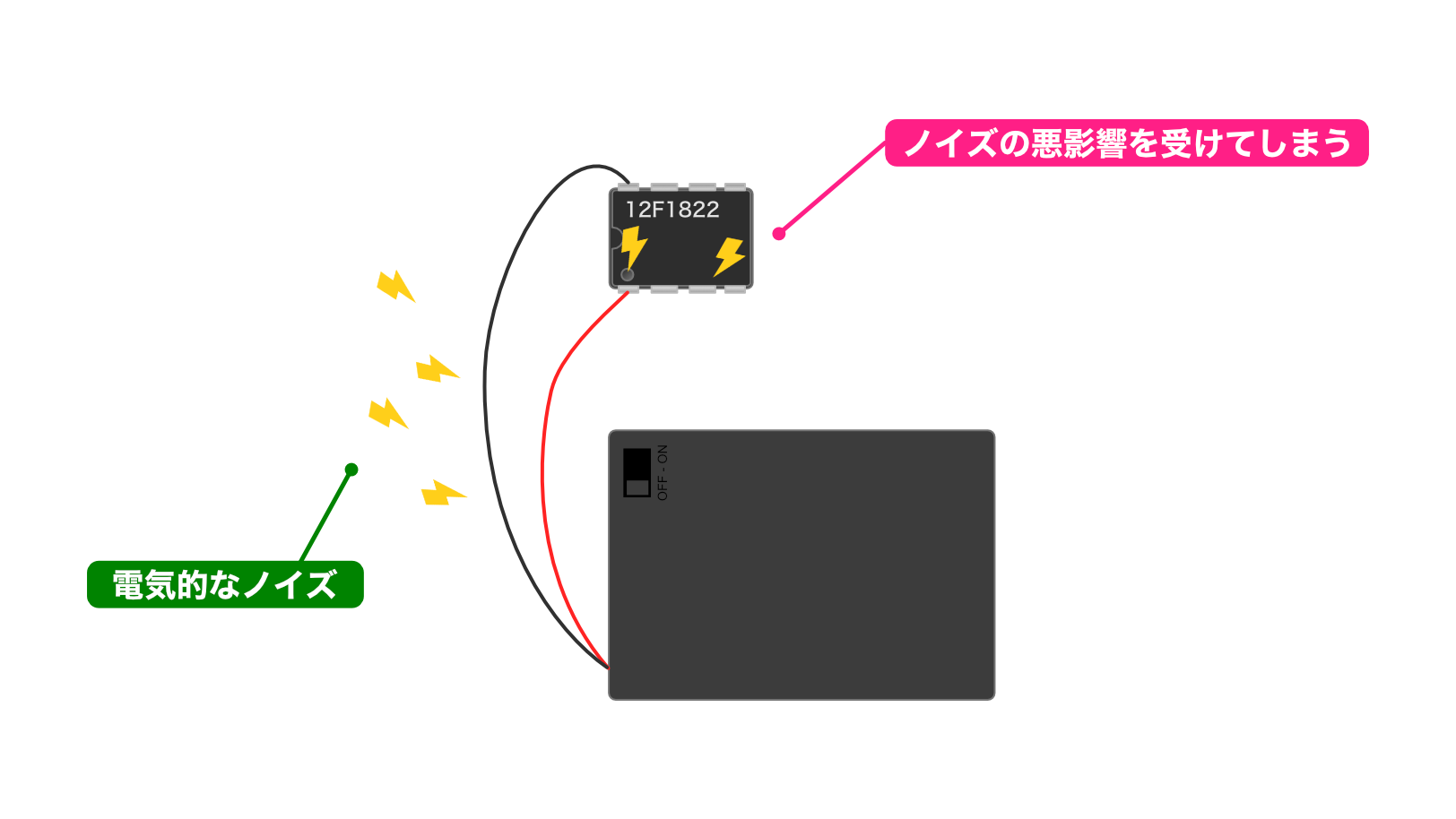

次のように、この配線がアンテナのような役割になってしまい、配線自体が外部の電気的なノイズを受信してしまうことがあるんです。(「受信」というと積極的に聞こえますが、実際にはノイズによる悪影響を受けることになります)

「ノイズ」と一言で説明しましたが、ノイズはいろいろなところで発生します。

例えばPICマイコンでモーターを制御する場合、そのモーターが大きな電気的ノイズを発生することがあります。

モーターを制御する場合、PICマイコンはモーターの近くに配置するケースが多いので、結果として、配線で受信したノイズはPICマイコンにも影響を与えてしまいます。

このようにPICマイコンがこのノイズの影響を受けると、誤動作をしてしまいます。(例えば突然リセットがかかる、などです)

そこで、このようなノイズなどの影響を低減する必要があります。

ここではノイズの影響を受ける例として、電池ボックスの配線を例に取りました。実は他にもノイズの影響を受ける部分があります。

これからPICマイコンの回路をブレッドボードに組み立てますが、ブレッドボード内の金属部分(金属の板ばね)もノイズの影響を受けます。

つまり回路の金属部分は全てノイズの影響を受けることになります。

❷ 対策に使用する電子部品と使い方

これからノイズの対策方法を見ていきますが、最初に対策に使用する部品から確認していきましょう。

対策には、「コンデンサ」という電子部品を使用します。

コンデンサの性質

コンデンサにはいろいろな種類や役割があり、詳しく説明すると記事がかなり長くなってしまいます。

そこで、ここではコンデンサの性質を確認しておきます。

コンデンサには主に次の2つの性質があります

- (ちょっとだけ)電気をためておくことができる

- 電気的ノイズの影響を緩和することができる

つまり、コンデンサを使用すると先ほど説明したようなノイズの悪影響を解決することができるんです。

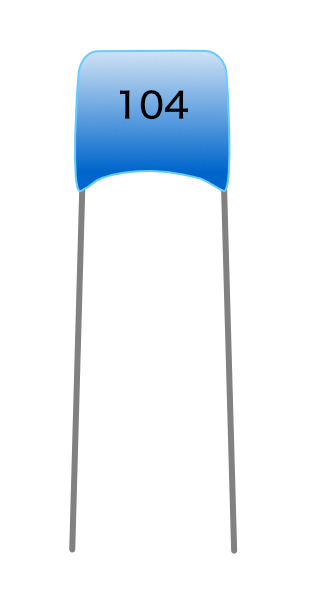

コンデンサの外見

次に、コンデンサの外見を確認しましょう!

コンデンサには非常に多くの種類があります。

今回、PICマイコンをノイズの影響から守るために、次のようなコンデンサを使用します。「積層セラミックコンデンサ」と呼ばれているもので、青い本体から2本のリード線が出ています。

LEDには接続の向きがありましたが、コンデンサは接続の向き(「極性」と呼びます)があるものもないものもあります。今回使用する「積層セラミックコンデンサ」は接続向きはありません(「極性がない」と言います)。

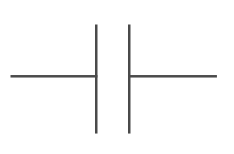

コンデンサの回路記号

今回使用するコンデンサの回路記号は次のようになっています。

コンデンサには多くの種類がありますので、それぞれの種類に対応して回路記号も他にいくつか種類があります。

上の記号は極性がない一般的なコンデンサの回路記号で、今回使用する積層セラミックコンデンサもこの記号が使用されています。

ノイズ対策のコンデンサの使い方

ノイズの影響を避けるために積層セラミックコンデンサという部品を使用するのはわかりましたが、実際にどのように接続すればよいのか、確認します。

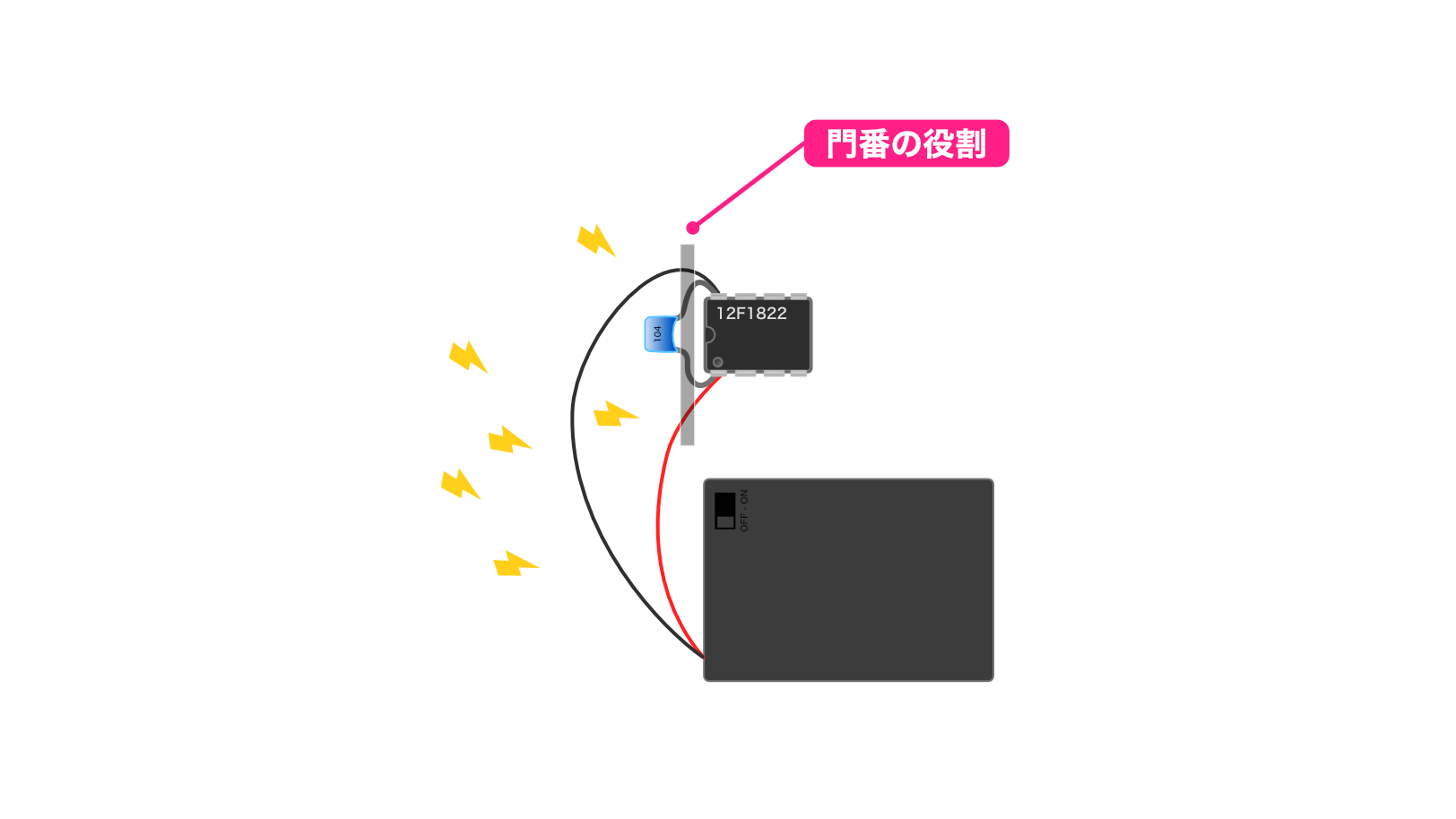

といっても接続は簡単で、PICマイコンのVDDとVSSピンの間に接続します。

イメージとしては、PICマイコンのVDDとVSSピンの間に接続して、「PICマイコンにノイズが入ってこないような門番」というような感じでしょうかね。

このイメージからわかる通り、ノイズ対策用のコンデンサは「なるべくPICマイコンの電源ピンの近く」に接続する必要があります。

例えば極端な例ですが、次のように電源ピンから離れたところにコンデンサを接続すると、PICマイコンの電源ピンとコンデンサを接続する電線がアンテナの役割をしてしまい、結果としてPICマイコンがノイズの影響を受けてしまいます。

ところで、このようにノイズ対策用に使用するコンデンサは特別な呼び名があるので確認しておきましょう。

このコンデンサは外部から入ってきたノイズを、PICマイコンに侵入させずにコンデンサを通してノイズの影響を低減しています。

「ノイズをPICマイコンに侵入させずにコンデンサを通して」というのは、「ノイズをPICマイコンに侵入させずに、コンデンサの経路で迂回して」というようなイメージになります。

この「迂回」は英語ではバイパス(bypass)と呼ぶことから、ノイズ対策用に接続したコンデンサのことを「バイパスコンデンサ」、または略して「パスコン」と呼ぶことがあります。

ところで、以前説明した抵抗には値がありました。

コンデンサにも同じように値があります。

コンデンサの場合は容量といって、ファラッド(F)という単位を使います。数が大きい方がより多くの電気をためることができます。

今回使用するコンデンサの容量は 0.1μF(マイクロファラッド)です。ノイズ対策用の積層セラミックコンデンサはほとんどのケースでこの値のものが使用される、という点も頭の片隅に置いておいていただければと思います。

❸ 対策を入れた実体配線図

すでに説明済みになってしまいますが、コンデンサは次のように接続することになります。

PICマイコンのVDDピンとVSSピンのすぐそばに接続するのがポイントです。

❹ 対策を入れた回路図

実体配線図がわかりましたので、今までの回路記号を使用して回路図にしてみます。

PICマイコンのVDDピンとVSSピンに、電池とコンデンサを接続しますので、回路記号同士を次のように線で結べばOKです。

ところで、この回路図についていくつか補足する必要がありますので説明します。

コンデンサの単位の書き方

最初の補足は、コンデンサの記号に書いてある「0.1u」という文字についてです。

コンデンサの単位はマイクロファラッドで、記号で書くと、「μF」となります。

コンデンサの単位はFと決まっていますので、「F」は通常回路図には記載しません。

また「μ」という文字は半角英数字では入力できないので、「μ」の代わりにアルファベットの中で形が一番似ている “u” (小文字のユー)を使用します。

回路図にあるコンデンサの値は「0.1μF」ですが、このような背景から「0.1u」のように書かれていることが多いです。

ところで、パスコンはなるべく電源ピンの近くに接続する必要がありますが、電子回路図ではマイコンから離れた位置に描かれていることもあります。

回路図を見て、マイコンの電源ピンにコンデンサが接続されている場合、ほとんどのケースでそれはパスコンです。

その場合、回路図上で離れた位置にあっても、実際に組み立てるときは電源ピンのすぐそばにコンデンサを接続する必要があります。

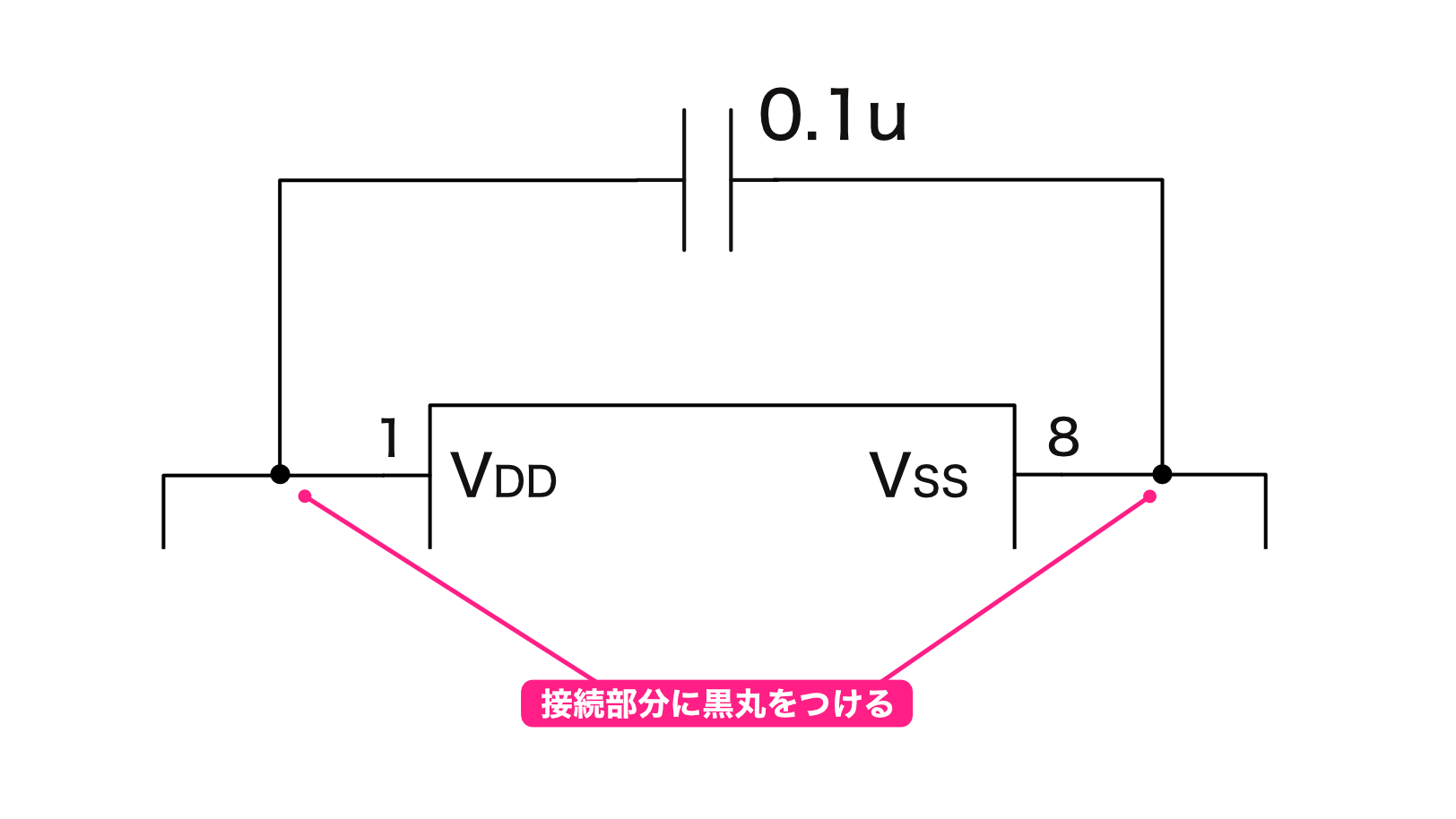

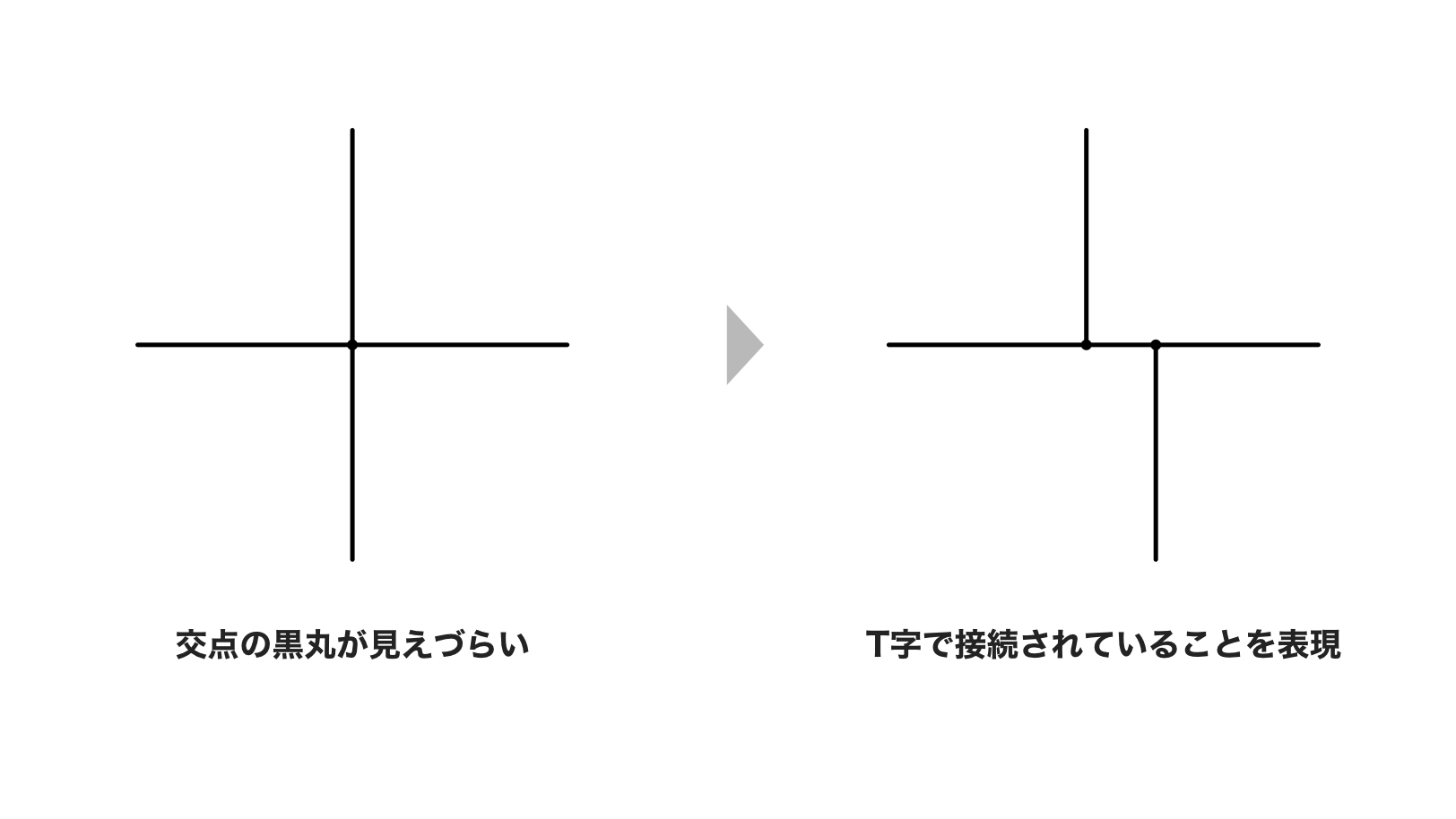

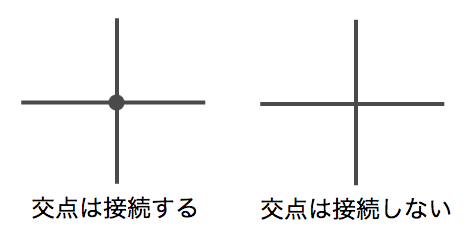

配線同士の接続

配線同士が接続されるところでは、次のように黒丸で接続していることを示します。

また、配線同士が交差する場合、交差部分が接続されている場合は次の左図のように黒丸で接続していることを示します。

右図のように黒丸を付けないと、交点は接続されていないことを示しますので、ちょっとややこしいですが注意が必要ですね。

なお、上の左図ように、交差部分を黒丸で接続している場合、印刷状態が悪いと黒丸があるのかないのかわからないことがあります。

そのような場合は、次のようにずらしてT字に表現する場合もあります。T字で表現すると接続されていることが明確になりますので、意識的に右側の図のように描かれることもあります。

❺ 実際の回路図

これで電源を接続した回路図ができました!

とここで終わりにしたいところですが、一般的な回路図はさらに簡略化する工夫がありますので、上の回路図を一般的な回路図に変更していきます。

電源部分

回路図では、今回のPIC12F1822のように、多くの部品を電源に接続します。

回路図上で、多くの部品を電源のプラスとマイナスに接続すると、かなり線が混み合ってきてしまいます。

そこで、一般的な回路図では電源そのものは記載せず、「電源のプラス側に接続する記号」と「電源のマイナス側に接続する記号」を使用することがあります。

と、言葉で説明してもよくわからないですよね。そこで一つ一つ順を追って説明します。

電源のプラス側に接続する記号

電源のプラス側に接続していますよ、という表現をするために、次のような記号が使われます。

この記号は「VDD」や「VCC」と呼ばれます。

回路図によってはこの記号のすぐそばに「VDD」などと記載されいることもあります。

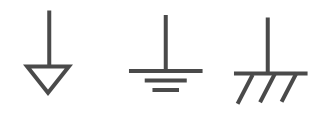

電源のマイナス側に接続する記号

マイナス側に接続していますよ、という表現をするために、次のような記号が使われます。

このマイナス側の記号はグランド記号と呼ばれ、回路図では「GND」や「VSS」と記載されていることもあります。

GND記号はこのように種類がありますが、正確にはそれぞれ違う意味があります。ただ、詳しい説明をするとかなり難しくなってしまうのと、実際の回路図では厳密に使用されていなことも多いです。

そこで、ここではマイナス側に接続する記号は上のようなものがある、と理解していただければと思います。

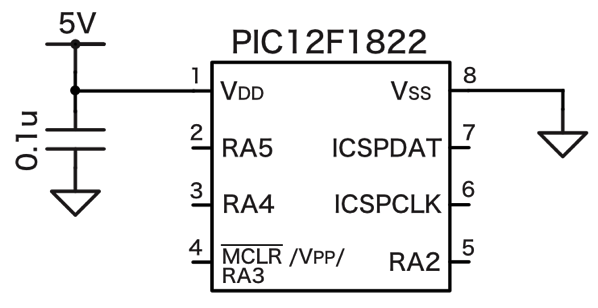

電源に接続する記号を使って回路図を変更

先ほど作成した回路図を電源に接続する記号を使って変更してみます。

最初に電源の記号である電池の回路記号を削除します。次に、電池の回路記号のプラス側、マイナス側に接続する部分を先ほどのプラス側とマイナス側の記号に置き換えます。

一般的な回路図では、このように電源そのものの記号は描かれていないことが多いので、このような回路図になれるようにしてみてください。

コンデンサ部分

回路図をどんどん簡略化してきているので、実体配線図とはずいぶん違ってきましたよね。

このような状況でさらに申し訳ないのですが、一般的にはさらに簡略化されることが多いです。

回路図を描くときは、なるべく部品同士を接続する線を少なく、短くします。

次の回路図では、コンデンサとPICマイコンを接続している黒い線が長いですよね。

この長い黒い線は、電気的には電源のプラス側とマイナス側に接続しています。

結局のところ、コンデンサは電源のプラスとマイナスに接続すれば良いので、一般の回路図では次のように表現されることが多いです。

もう一度おさらいすると、電子回路図はあくまでも電気的な接続を表現しているだけです。

実際の部品の配置とは関係ない表現になる、という点に注意しましょう!

実際に回路を組み立てるときは、パスコンのように配置に注意が必要なものがあります。回路図を読み取る時に注意が必要ですね。

「そんなの電子回路図から読み取れるの?」って思ってしまうかもしれませんよね。

パスコンのように配置に注意が必要な部品・回路は、必ず理由や背景がありますので、きちんと理解しておけば大丈夫です。

このようなことから考えると、電子回路図とか電子工作の世界って、ちょっと職人的なところもあるような気がしますよね。

電子回路ってなんとなく人工的な印象がありますが、動作自体は自然現象です。自然を相手に作品を作り上げる職人さんに近いものがあるのかもしれません。

これでPICマイコンに電源関連の回路ができました。気づくと、だいぶ実体配線図から離れてきました。実体配線図と電子回路図、何度も見比べてみて、頭のなかで変換できるようにしておきましょう!

次回はLED関連の回路をつくります。

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2016.7.10 | 新規投稿 |

| 2018.11.5 | 一部の図を更新 VDD、GNDの説明を補足 |

| 2024.8.16 | 説明内容を一部変更 |

| 2025.3.18 | 説明内容補足 説明図追加 |

電流制限抵抗は要らないのでしょうか?

ご質問どうもありがとうございます。

電源回路ですので、電流制限は必要ありません。

電流制限が必要な回路は、一例を挙げるとLED点灯回路です。LEDは電源に直接接続すると電流は流れるだけ流れてしまいますので、LEDに流れる電流を抑えるために例えば抵抗を接続する、などの電流を制限するための対策を行います。

一方、この記事にある回路のような電源供給回路では、電流制限はしません。逆に電源回路で電流制限のために抵抗を入れてしまうと、その抵抗により電圧が下がってしまい、回路が不安定になってしまいます。

もう少し身近な例で説明すると、家庭にあるコンセントは電流制限をしていません。家庭にあるコンセントで例えば電流を「1Aまで」などのように制限してしまうと、電子レンジやドライヤーなど電流を多く使用する電気機器が使用できなくなってしまいます。

ただ、制限なく電流を使用すると電線が発熱して火災になってしまいますので、家庭用の電源は40Aなど、電気の元栓で制限しています。

わかりづらい説明で申し訳ございませんが、わからない点がありましたらまたご質問いただければと思います。

返信ありがとうございます。ICを使ったことがあるにも関わらず大ボケをかましてしまいました