ハンダ付け手順を確認しましたので、いよいよセンサと液晶ディスプレイモジュールのハンダ付けを行います!

この記事は更新済みです

現在、PICマイコン電子工作入門実践編シリーズの記事内容を最新の情報に合わせて、2025年9月までを目標に全面的に更新しています。

更新の理由は次のとおりです。

- 記事で使用している部品の中に、現在では調達できない部品があるため

- 記事内容に古い記述があるため

- 掲載している天気予報プログラムのアルゴリズムを改善するため

更新期間中は、新旧の記事間で一部内容に矛盾が生じる可能性があります。 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、更新済みの記事には冒頭に「この記事は更新済みです」の表示をしております。

引き続き、よりわかりやすく、役立つ情報を提供できるよう努めてまいります。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

ハンダ付けの順番

ハンダ付けに少し?慣れてきたと思いますので、いよいよセンサー部品(2個)と液晶ディスプレイモジュールのハンダ付けを行いましょう!

部品ごとにハンダ付けの難易度が異なりますので、簡単なものから次の順番でハンダ付けしていきます。

- 温度センサーモジュール

- 温湿度・気圧センサーモジュール

- 液晶ディスプレイモジュール

ところで、いずれの部品にも乾燥剤が入っていますよね。それぞれの部品をハンダ付けする前に、この乾燥剤がなぜ入っているのか確認しておきます。

電子部品に乾燥剤?

乾燥剤って、普通はお菓子などの食品に入っていて、湿気を防ぐ役目があります。

食べ物でもない電子部品になぜ乾燥剤が入っているのかちょっと謎です。

この乾燥剤の目的の一つとして、ハンダ付け作業に関係があるんです。

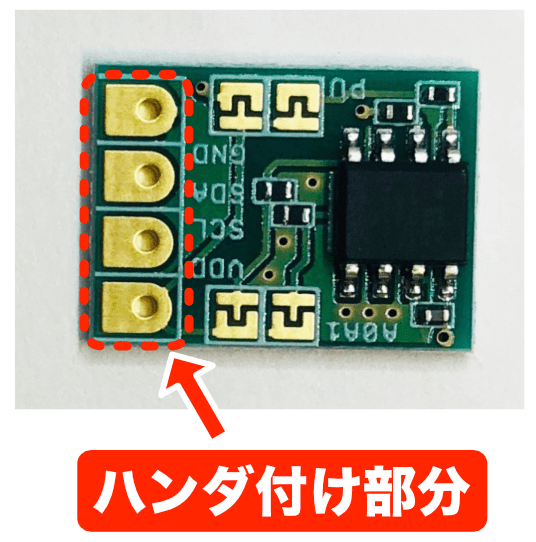

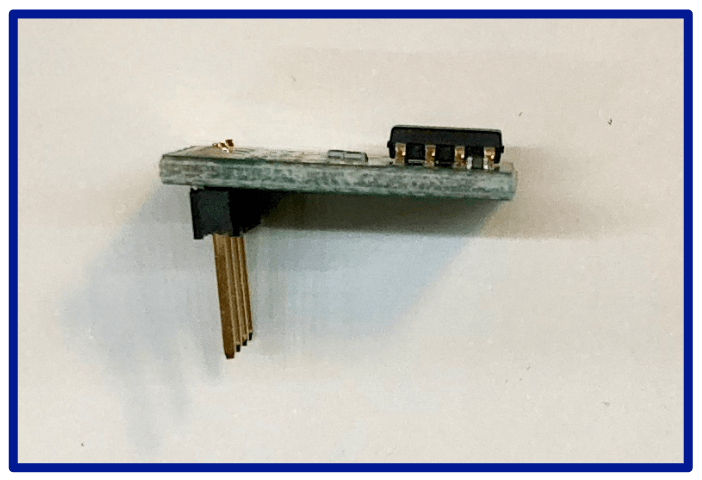

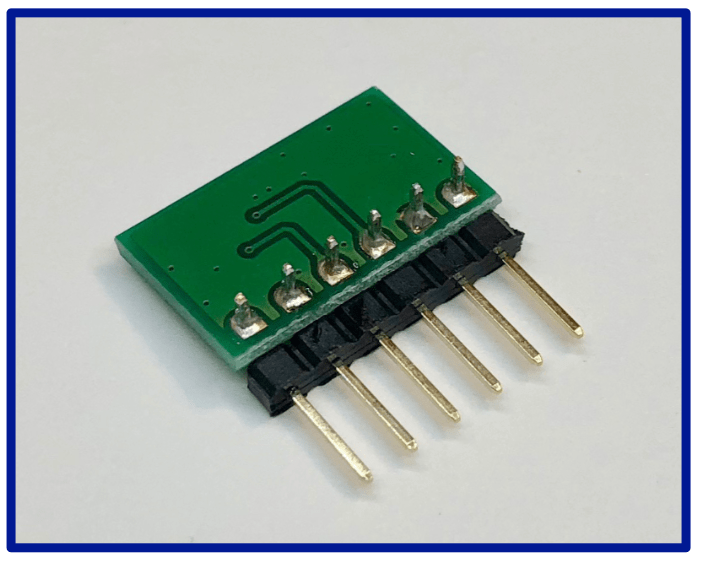

この画像にあるように、これからハンダ付け部分にピンヘッダをハンダ付けします。このハンダ付けする部分は銅の薄膜で、銅が露出した状態になっています。

このまま放っておくと空気中の酸素と反応して酸化を早めてしまうんです。酸化が進むと、ハンダ付けした時にハンダがうまく広がらなくなってしまいます。

空気中の酸素が酸化の原因であれば、乾燥剤ではなく「脱酸素剤」の方がよさそうですよね。この銅の酸化は、空気中の湿度が大きく影響します。空気中の湿度、つまり水分が銅の薄膜に付着することにより、水分中の酸素が銅の酸化を進めてしまいます。

乾燥剤の目的の一つとして、この水分による銅の薄膜の酸化を防ぐために使用されています。

また、乾燥剤は他の目的もあります。

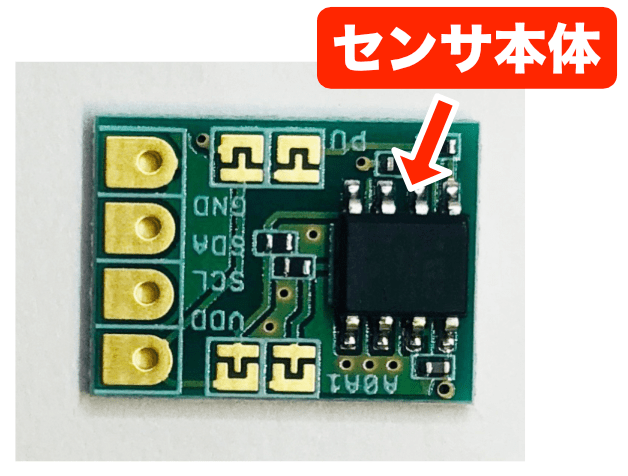

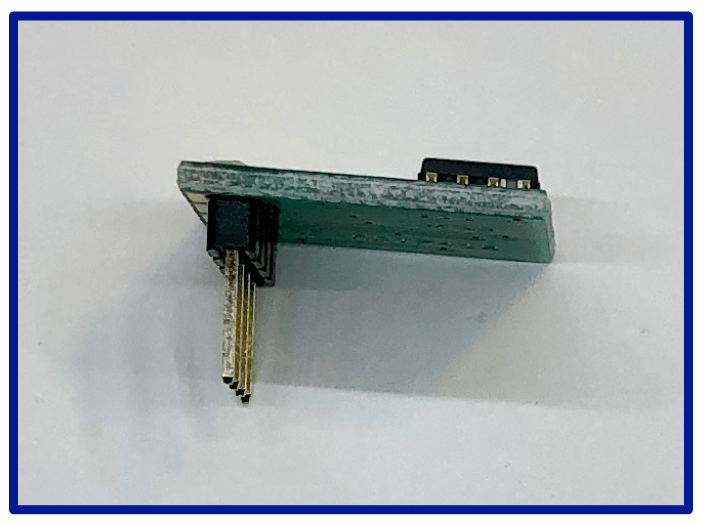

上の画像にように、温度センサの基板を見ると黒い部品が取り付けられています。これはセンサ本体で、黒いプラスチックで埋められています。

このセンサ本体の内部構造は、以下のようになっています。

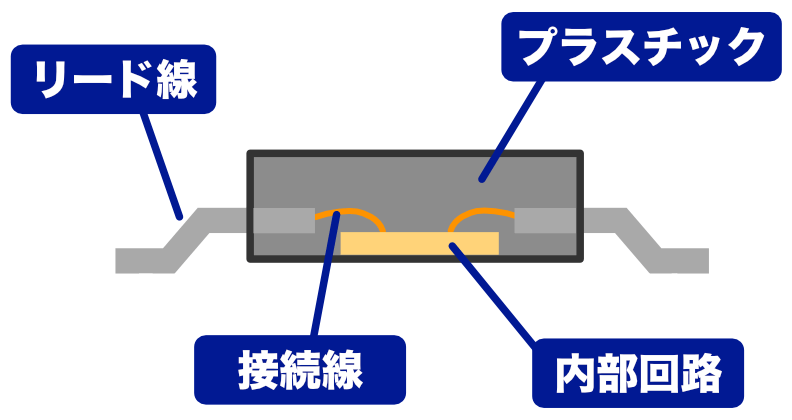

内部にはセンサ回路があり、外部のリード線とセンサ回路は細い金などの接続線で接続されています。

さらに、それらを固定するために部品内部はプラスチックで埋め固められています。

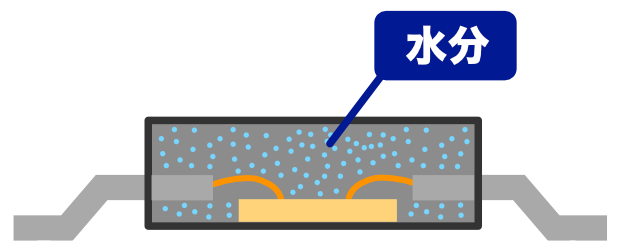

このプラスチックは、一般的な室内などで保管していると、次のように内部に湿気(水分)が溜まってしまいます。

このようにプラスチック内部に水分がある状態で部品をハンダ付けすると、部品が壊れる可能性があるんです。

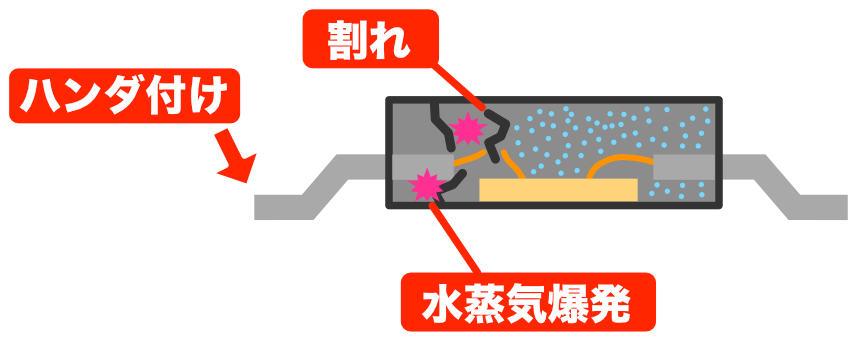

その仕組みですが、ハンダこての温度は300度以上ですし、ハンダの融点は200度以上ですので、水の沸点(沸騰する温度)を超えています。

ハンダ付けする時にこの熱はリード線を伝わってプラスチック内部に伝わり、プラスチック内部は急激に温度が上昇します。

内部の温度が急激に水の沸点を超えると、内部の水分が水蒸気爆発を起こしてしまうんです。

「水蒸気爆発」と聞くと、ハンダ付けした瞬間に家ごと吹き飛びそうな感じがしますが、非常に小規模なので気づくことはありません。ただ、非常に小規模ですが、水蒸気爆発を起こすとプラスチックが内部で割れてしまい、接続線が切れたりして故障の原因になります。

「水蒸気爆発」というと大袈裟ですので、一般的には「ポップコーン現象」と呼ばれています。ポップコーンを作る時「ポンッ」と音がして弾けますよね。そのイメージからこのように呼ばれているようです。

このような理由から、湿度管理が必要な部品には、乾燥剤が入っていたり密閉されたパッケージに入っているものもあります。

なお、乾燥剤入りの袋から取り出すと、銅の部分が急速に酸化したり、急に水蒸気爆発の可能性が高くなる、ということはありません。それほど神経質になる必要はありませんが、乾燥剤が入っている部品を保管する場合は、そのままの状態で保管します。

このようなプラスチックで整形された部品でもないのに乾燥剤が入っていることもあります。その場合は金属部分のサビ防止の役割をしていることもあります。

それでは部品のハンダ付けを始めましょう!

❶ 温度センサーのハンダ付け

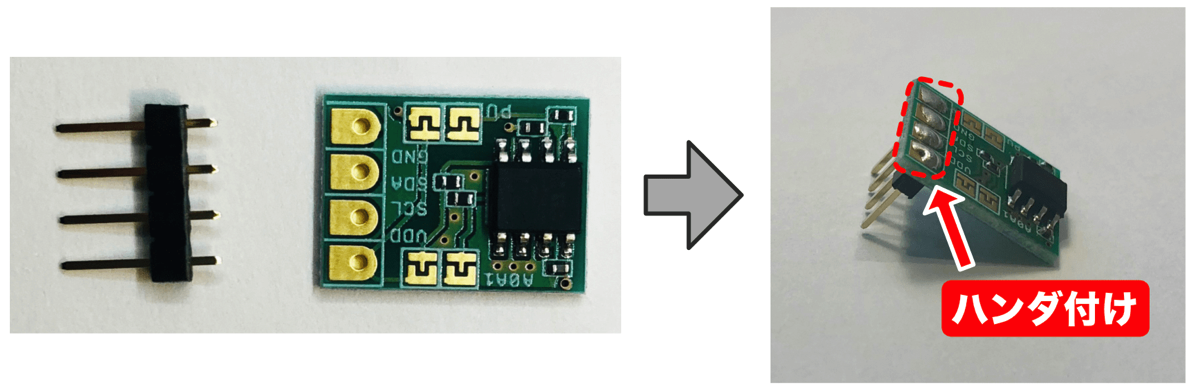

温度センサは、付属のピンヘッダを以下のようにハンダ付けします。

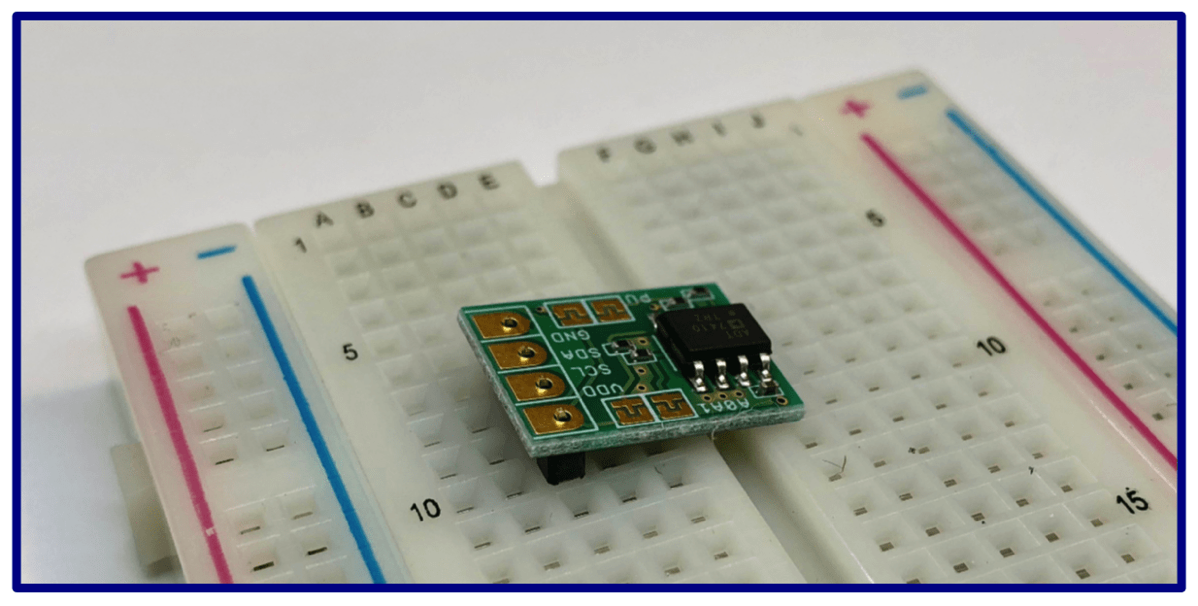

ハンダ付けの方法はいろいろあると思いますのが、今回は次のようにブレッボードにピンヘッダを差しておき、そこにセンサ本体をセットしてハンダ付けしてみました。

このようにする場合は、ハンダこてを当てる時間を気持ち長めにしてみてください。

その理由を確認しておきましょう。

ピンヘッダはブレットボードに差した状態でハンダ付けすることになります。ブレッドボードの中は金属のバネ板が入っています。この状態でハンダ付けすると、ハンダごての熱が、ブレッドボードのバネ板にも伝わってしまうため、ハンダ付け部分の温度上昇に余分に時間がかかることがあります。

ピンヘッダを1本ハンダ付けしたら、取り付け状態を確認してみましょう。

ピンヘッダが斜めの状態を修正する場合、再度ブレッドボードにセットして、ハンダ付けした場所を再度熱してハンダを溶かし、溶けている間に取り付け状態を修正します。

ただ、何度もハンダを溶かしていると、ハンダがもろくなってきますので、何度も修正することは避けるようにします。多少曲がっていても動作には影響ありません。

残りのピンもハンダ付けをして完成です。

ピンヘッダがそれほど出ていないので、この部品は富士山型のハンダ付けって難しいですよね。

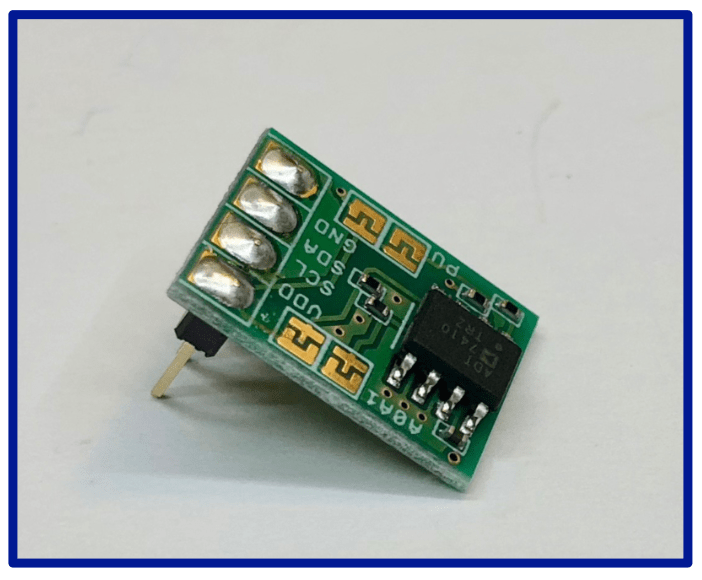

❷ 温湿度・気圧センサーのハンダ付け

温湿度・気圧センサは、安定しない分、先ほどの温度センサよりちょっと難しいです。

ハンダ付けするときにうまく安定させる方法が思いつかなかったので、次のように置いて1ヶ所ハンダ付けしてみました。

1本ハンダ付けしてみて角度を確認してみます。ただ、角度が悪い場合は調整したいところですが、本体が小さいのでハンダこてを当てて修正しようとすると火傷の可能性が高くなります。

動作には問題ないのでそのまま残りもハンダ付けしてしまいましょう。

どうしても調整したい場合、ハンダを溶かしたところにあるピンは非常に熱くなりますので、絶対に触れないようにして調整してください。

次のようにハンダ付けできれば完成です。

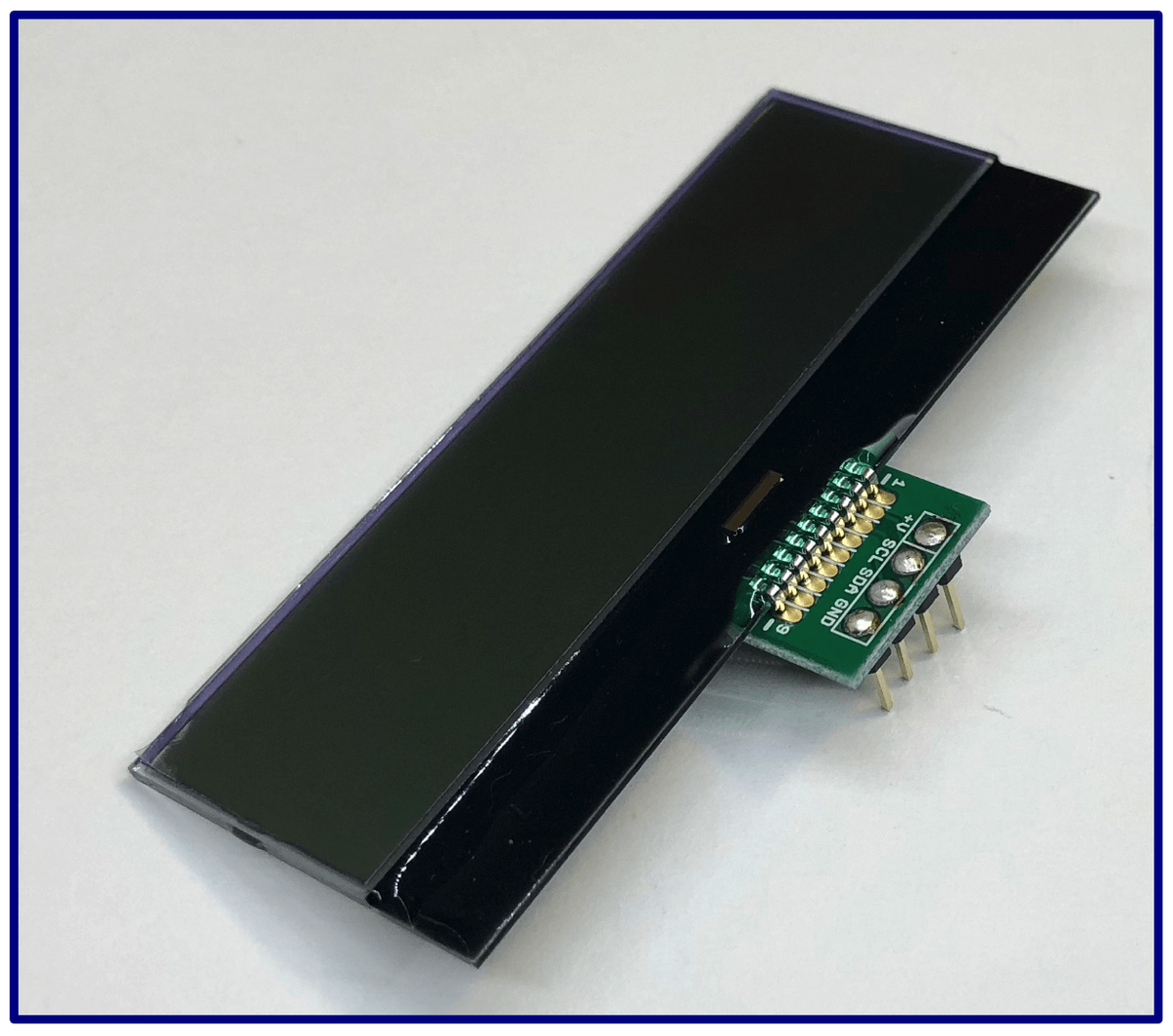

❸ LCDモジュールのハンダ付け

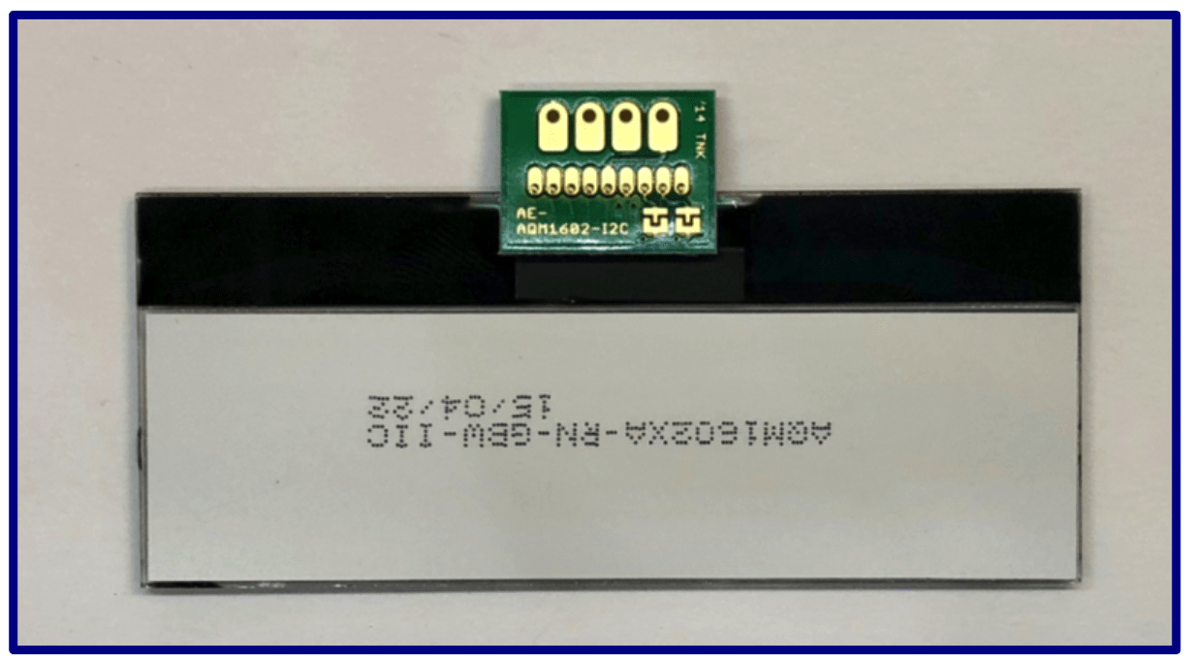

LCDモジュールは「基板と本体」と「基板とピンヘッダ」のハンダ付けが必要です。

基板と本体のハンダ付け

最初に基板と本体をハンダ付けすることにします。

基板の向きに注意して、本体のピンを基板に以下のように差し込みます。

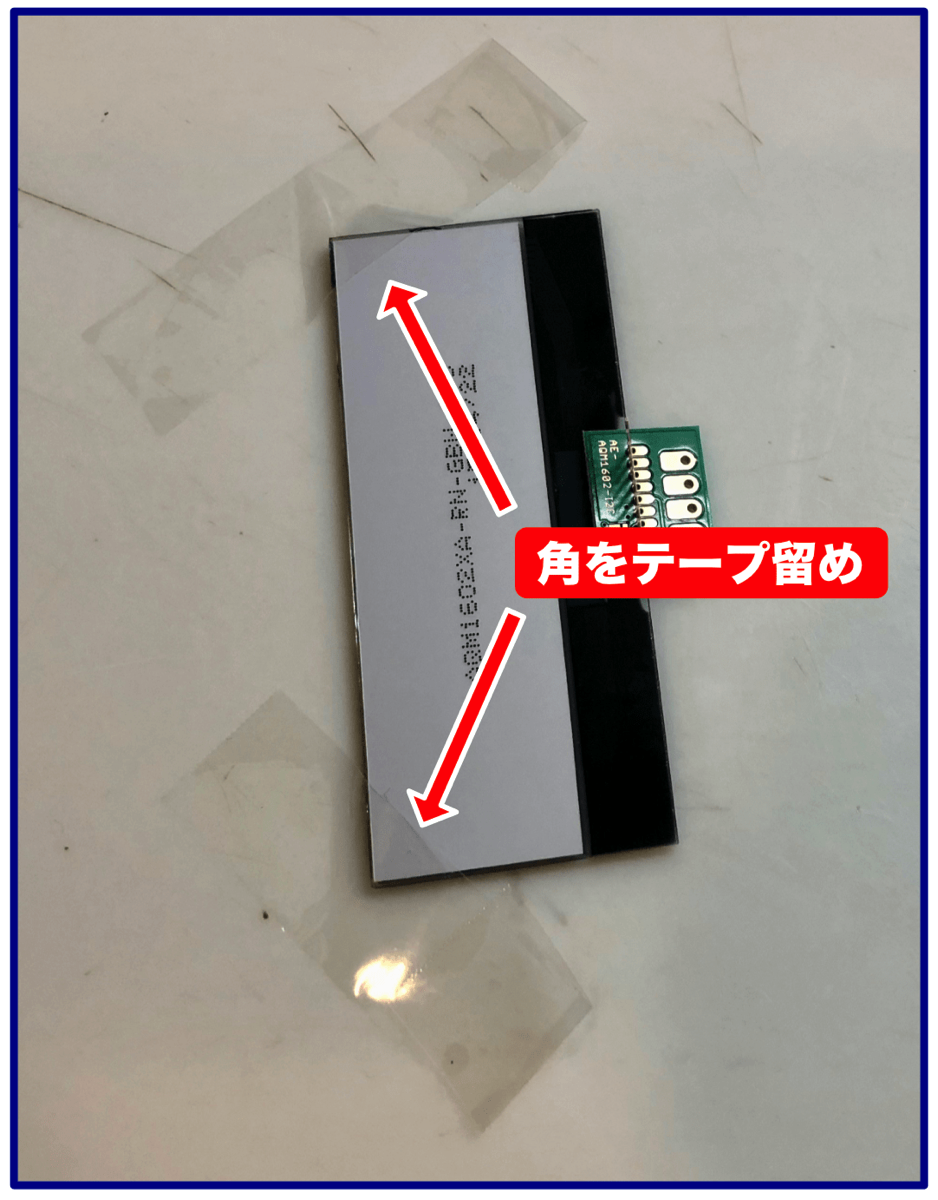

ハンダ付けはどちらかの端のピンを最初にハンダ付けしますが、安定しない場合、本体をテープで作業台に貼るなどして、何らかの手段で本体を安定させてみましょう。

テープを貼る場合、あとで剥がしますので、必要最小限にします。

本体のピンはかなり長いので、ハンダ付けの際に邪魔になるようでしたら、2mm程度残してニッパーで切流のも良いと思います。私はとりあえず切らずにハンダ付けしてみました。

このハンダ付けは、温度センサに比べてピンの間隔が半分ですので、ハンダ付けがかなりやりづらいと思います。

もし、ハンダを多く付けすぎて以下のように隣のピンも一緒にハンダ付けしてしまうこともあります。(焦らなくても大丈夫!)

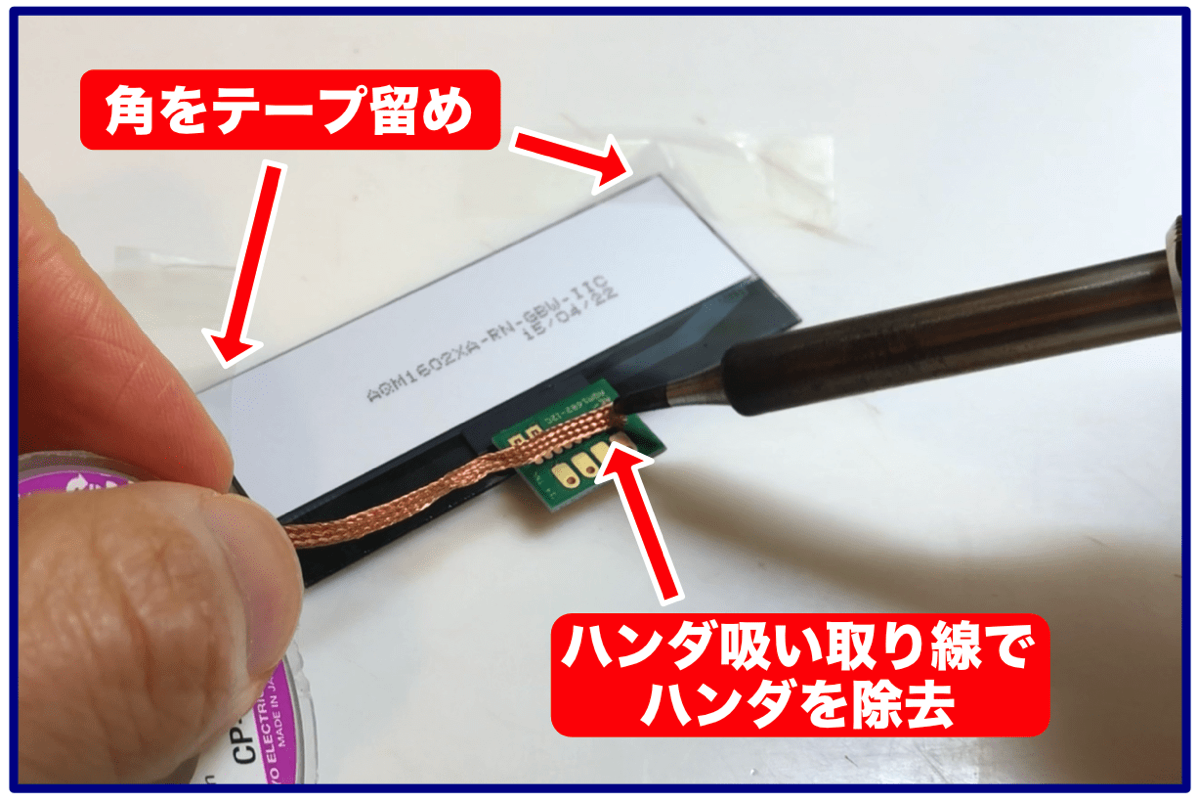

このように隣のピンとハンダが繋がってしまった場合、橋に似ていることから「ブリッジ」と呼んでいます。(緊急事態なのに、のんきに「橋に似てる」とか言ってる場合ではないですよね。気が気でないので早く修正しましょう!)

修正のやり方は、はんだ吸い取り線を使用して余分なハンダを取り除く、という方法です。

ピンが長いと作業しづらいので、最初にピンを2mmぐらい残してニッパーで切り取ります。また、作業がしやすいように本体をテープ留めします。

次に、ハンダ吸い取り線をブリッジの箇所に上から当てて、ハンダこてを押し付けます。2〜3秒でハンダが溶けて吸い取られますので、ハンダこてを離します。以下の実際の作業では、ハンダこてを当ててから離すまで、4秒程度でした。

ハンダを吸い取った後、ブリッジがないか確認します。

ハンダを取りすぎてしまい、ハンダの量が足りないようでしたら再度ハンダを付けます。

上の画像ではとりあえずハンダが付いているようですのでこのまま進めます。

あとはひたすら残りのピンをハンダ付けしていきます。全部のピンのハンダ付けが終わったら、ピンの余分な部分をニッパで切ります。

これもハンダを富士山型にするの難しいですね…

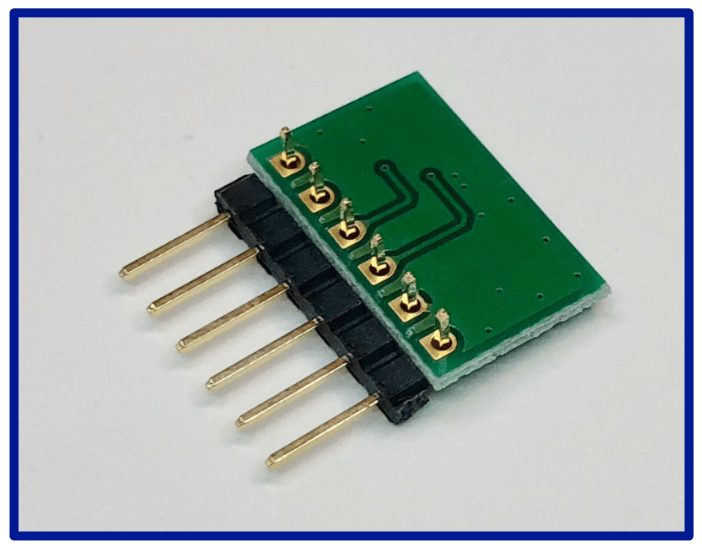

基板とピンヘッダのハンダ付け

次に基板とピンヘッダのハンダ付けです。

このハンダ付けも以下のようにブレッドボードを使用してみました。ただ、セットしていただければわかりますが、これ、明らかにハンダ付け無理っぽいですよね。

ということで、これもいい案がなかったので、最初に1ヶ所むりやりハンダを付けてしまい、そのあとハンダを溶かして、本体を持ち上げて修正してみました。他のいい方法があるかもしれませんので、工夫してみてください。

1ヶ所うまくハンダ付けできると、残りは簡単にハンダ付けできました。

お疲れさまでした!

これで部品のハンダ付けが終わりました!

次回から回路の設計を行います。

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2018.3.21 | 新規投稿 |

| 2025.6.27 | 説明内容補足 |