今回製作したブレッドボードで天気予報をしてみたいと思います。最初に天気と気圧の関係を調べてみます。

天気と気圧の関係

実践編を終えるにあたり、製作したブレッドボード回路で天気予報をしてみたいと思います。

天気は気圧である程度の予測ができることが知られています。

気圧の変化を見ることにより、その地点の半径約20km範囲内の8〜12時間後の天気が予測できる、と言われています。

気圧が上昇傾向にあるときは天気がよくなる傾向、気圧が下降傾向にあるときは天気は悪くなる傾向にある、という現象を利用します。

実際に天気と気圧の関係を利用して、天気予報ができる時計が販売されています。

この予測方法は70〜80%の精度と言われています。

そこで、過去の天気と気圧のデータを確認して、どの程度関係があるのか調べてみることにします。

天気と気圧のデータ取得

過去の気象データは気象庁のサイトで公開されています。

ご自身の住んでいる地域のデータを取得して分析してみるのも面白いかもしれませんね。

過去の気象データ取得

最初に、気象庁のサイトから過去の気象データを取得します。

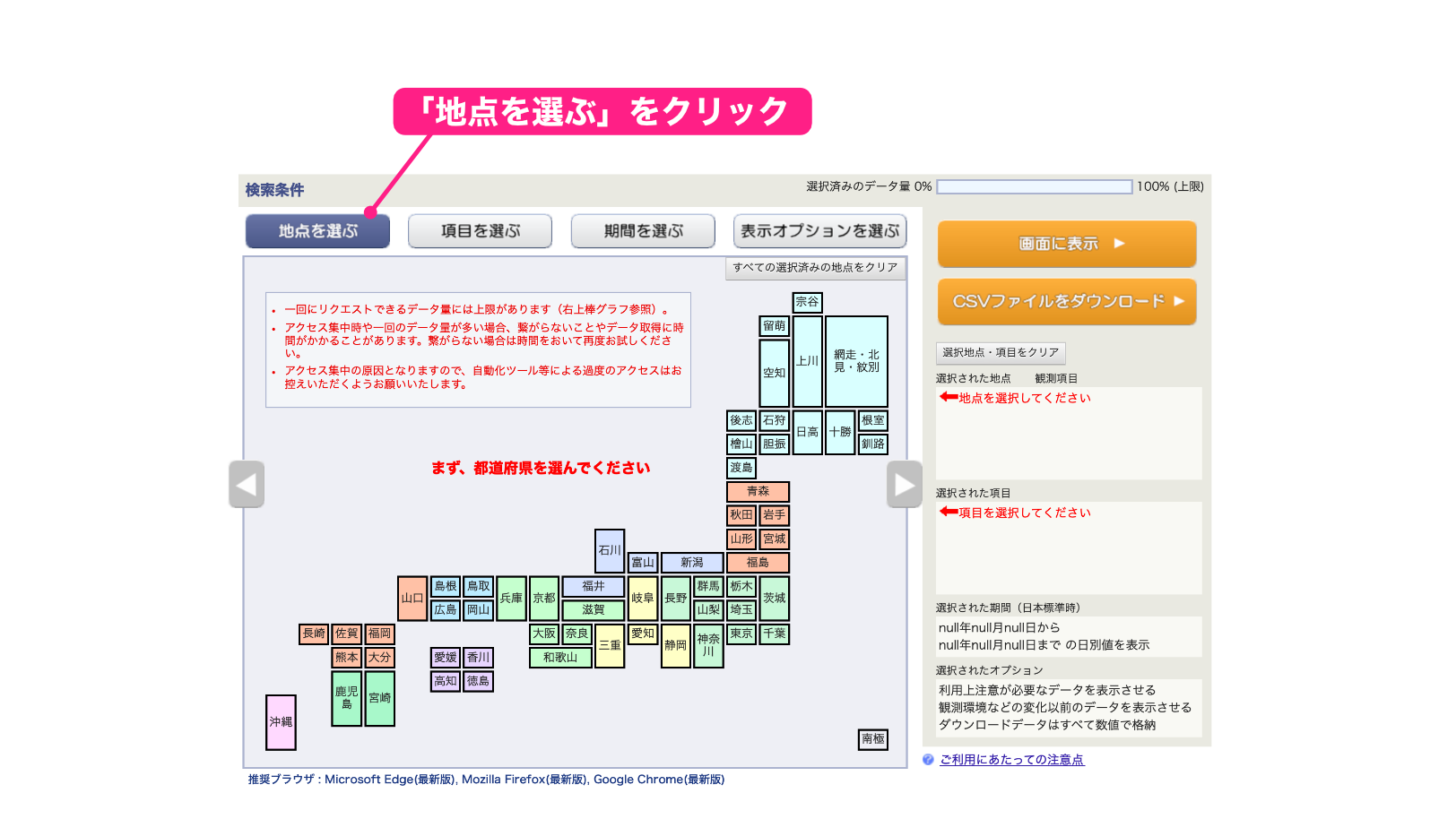

最初に気象庁サイトの「過去の気象データ・ダウンロード」ページにアクセスします。

https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl(気象庁・過去の気象データダウンロードページ)

このURLにアクセスすると、次のようページが表示されます。

このページで、検索条件を指定して、過去のさまざまな気象データをダウンロードすることができます。

操作の流れは、「❶ 検索項目」を選択して「❷ 検索条件」で検索条件を設定し、一通りの検索項目の設定ができたら最後に「❹ ダウンロード」をクリックすると、データがCSVファイルとしてダウンロードできます。

「❸ 現在の検索条件」のところには現在設定している検索条件が表示されます。「❺ 現在のデータ量」には検索条件で検索されるデータ量の目安が表示されます。ダウンロードできるデータ量には上限がありますので、その目安が0〜100%で表示されます。(100%を超える場合は検索条件を見直す必要があります)

それでは具体的に次の条件で過去データを取得してみます。

| 項目 | 検索条件 |

|---|---|

| 観測地点 | 横浜気象台 |

| データ項目 | 1時間ごとの気圧と天気のデータ |

| 期間 | 2025年6月1日 〜 30日 |

観測地点の選択

「❶ 検索項目」から「地点を選ぶ」を選択すると全国の地図が表示されます。調べたい都道府県をクリックします。

気象台の選択画面になりますので、調べたい地点から一番近い気象台を選択します。選択すると「❸ 現在の検索条件」に選択した地点が表示されます。

これで地点の選択ができました。

データ項目

次に、取得する期間とデータ項目を設定します。

「❶ 検索項目」から「項目を選ぶ」を選択すると、次のように期間と観測項目を選択する画面になります。

1時間ごとの気圧と天気のデータを取得したいので、「データの種類」から「時別値」を選択、「項目」から「海面気圧」と「天気」を選択します。

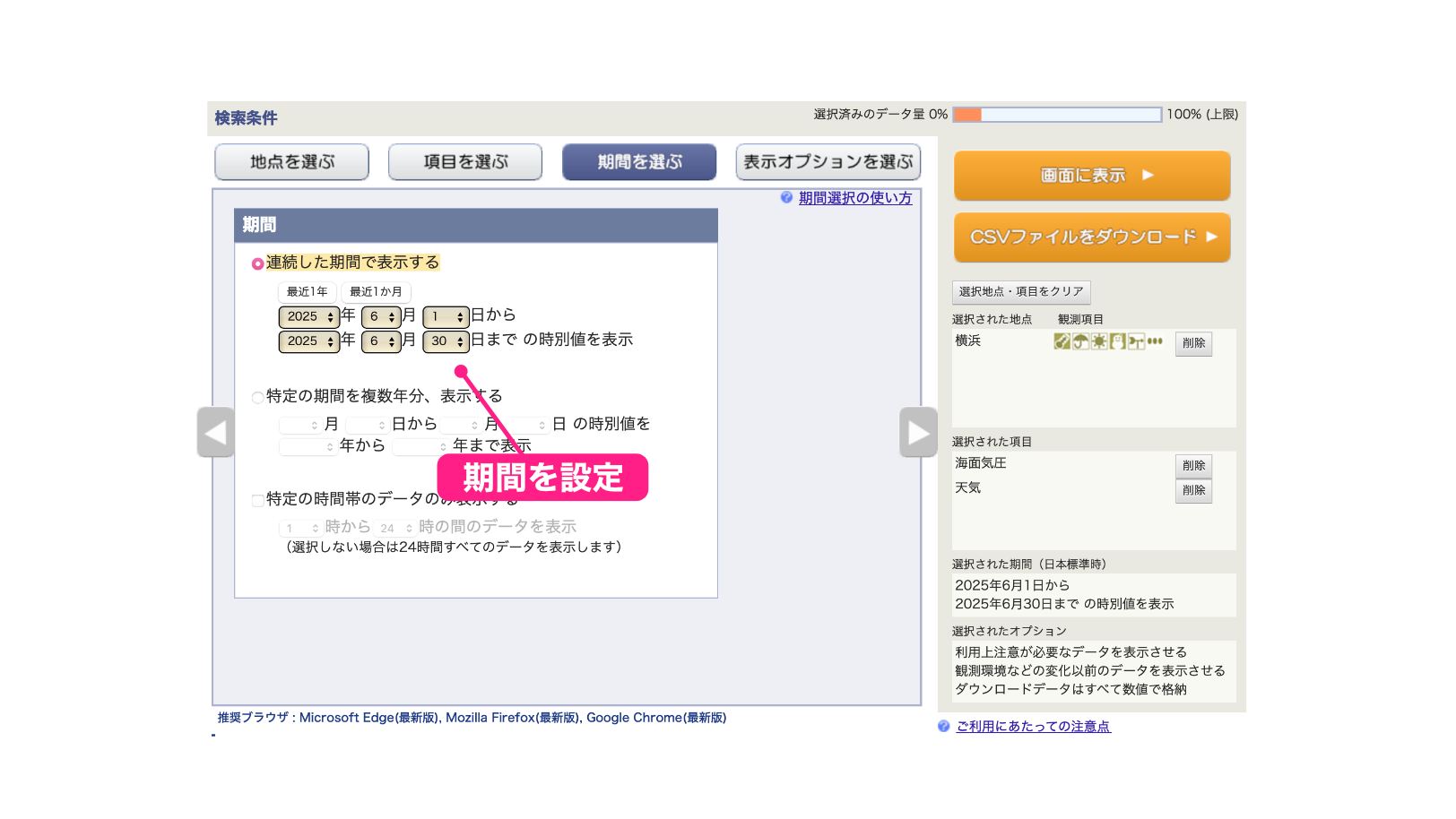

期間

「❶ 検索項目」から「期間を選ぶ」を選択すると、次のよう画面になりますので、取得したいデータの期間を設定します。

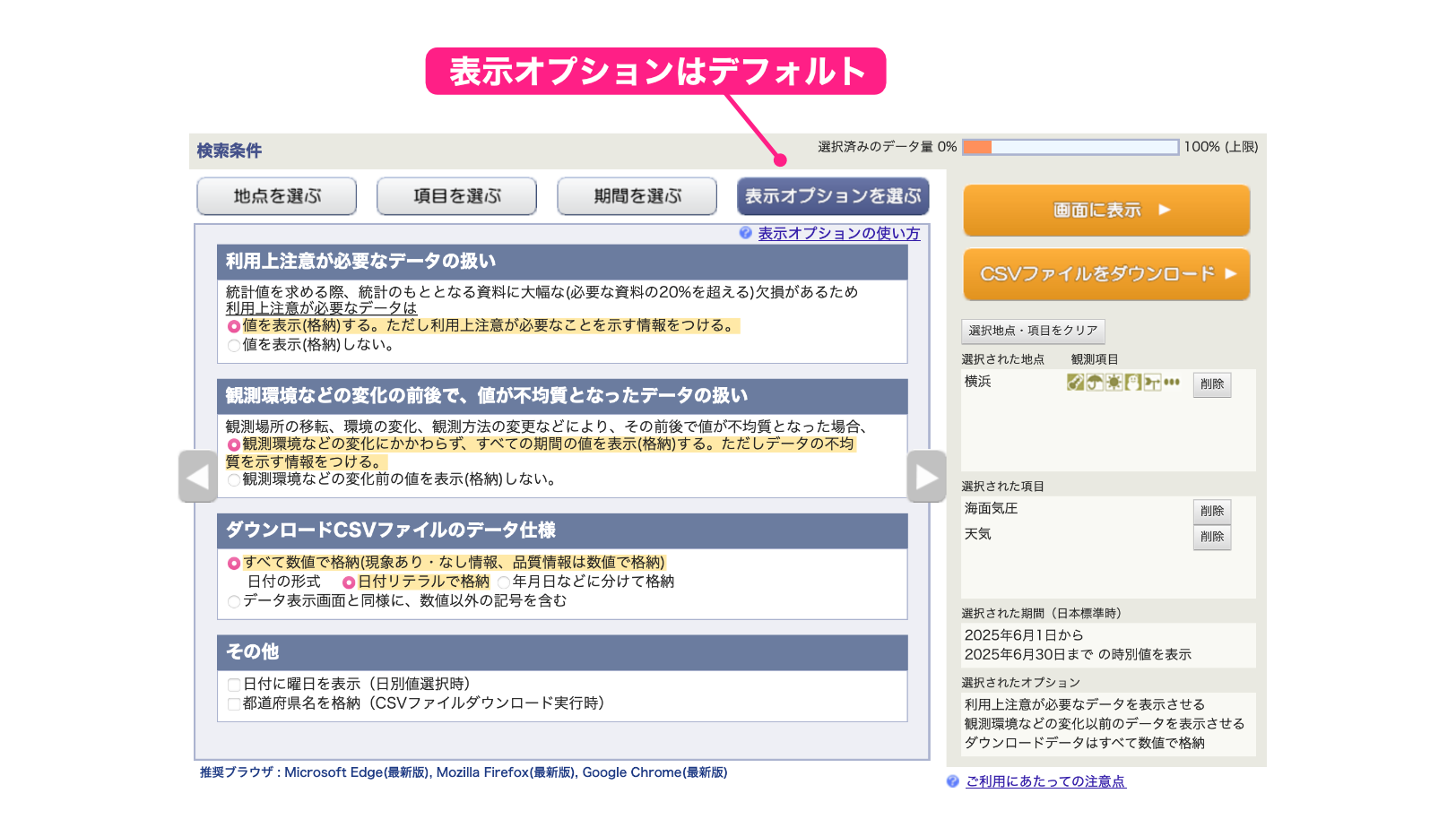

表示オプション

最後に「❶ 検索項目」から「表示オプションを選ぶ」を選択すると、次のような画面が表示されます。

この設定はデフォルトで問題ありません。

この設定項目は、信憑性に問題があるデータの扱いや、観測場所を移転したことによりデータに連続性がない場合にどのような表示にするか、などの設定です。デフォルト設定の場合それらのデータも取得することになりますが、ダウンロードしたCSVファイルで必要なデータのみ使用するようにします。

最後に「❺ 現在のデータ量」が100%を超えていないか確認します。

超えていなければダウンロードができますので、「❹ ダウンロード」をクリックします。クリックするとCSVファイルとしてダウンロードできます。

気象データの中身

ダウンロードしたデータはCSV形式ですので、テキストエディタや表計算ソフトで開くことができます。

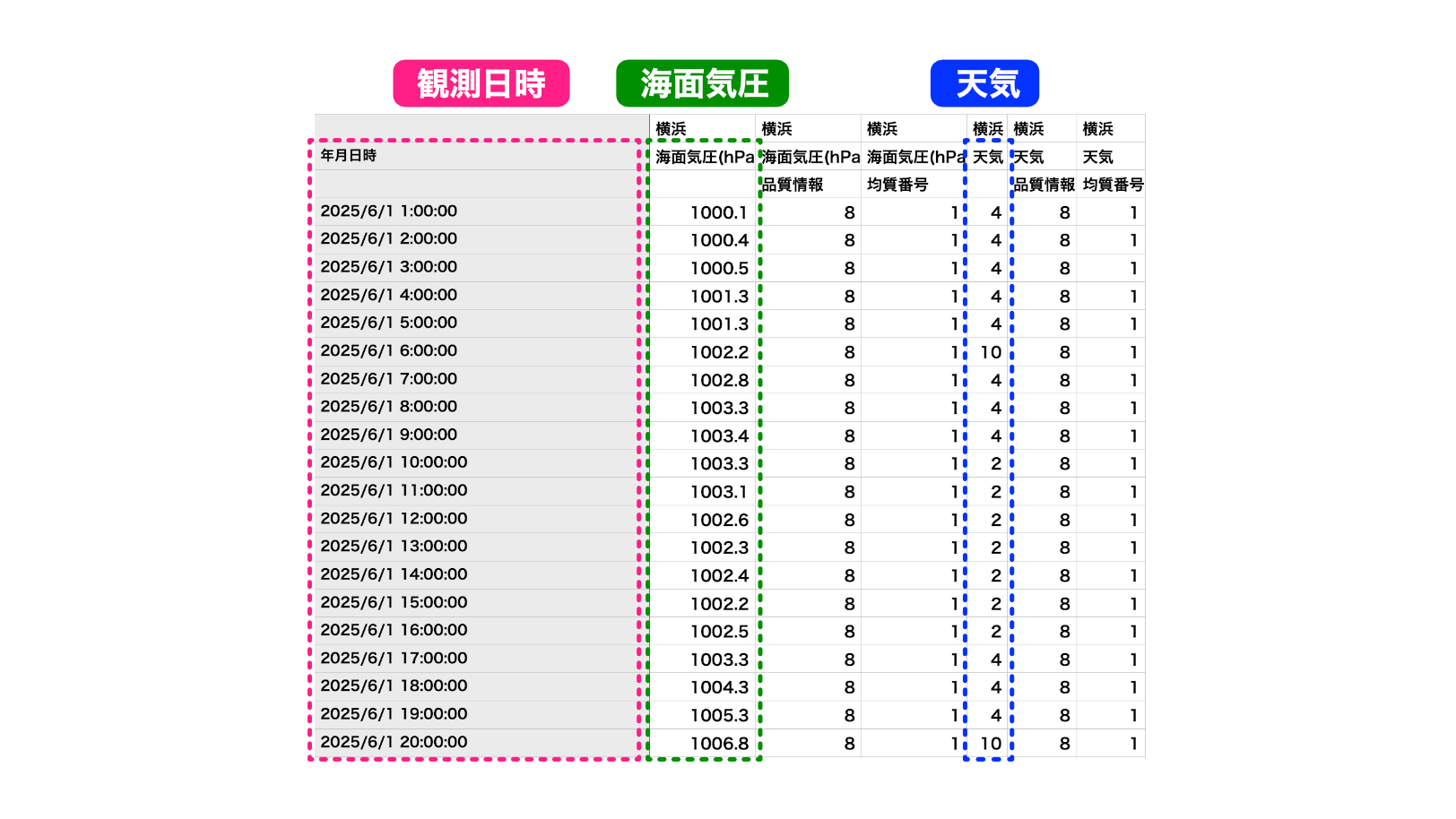

次のようなデータが取得できますが、使用するデータは「観測日時」と「海面気圧」、「天気」データです。

ちょっと謎なところがありますよね…!

データをよくみると、「天気」データは数字で表現されています。

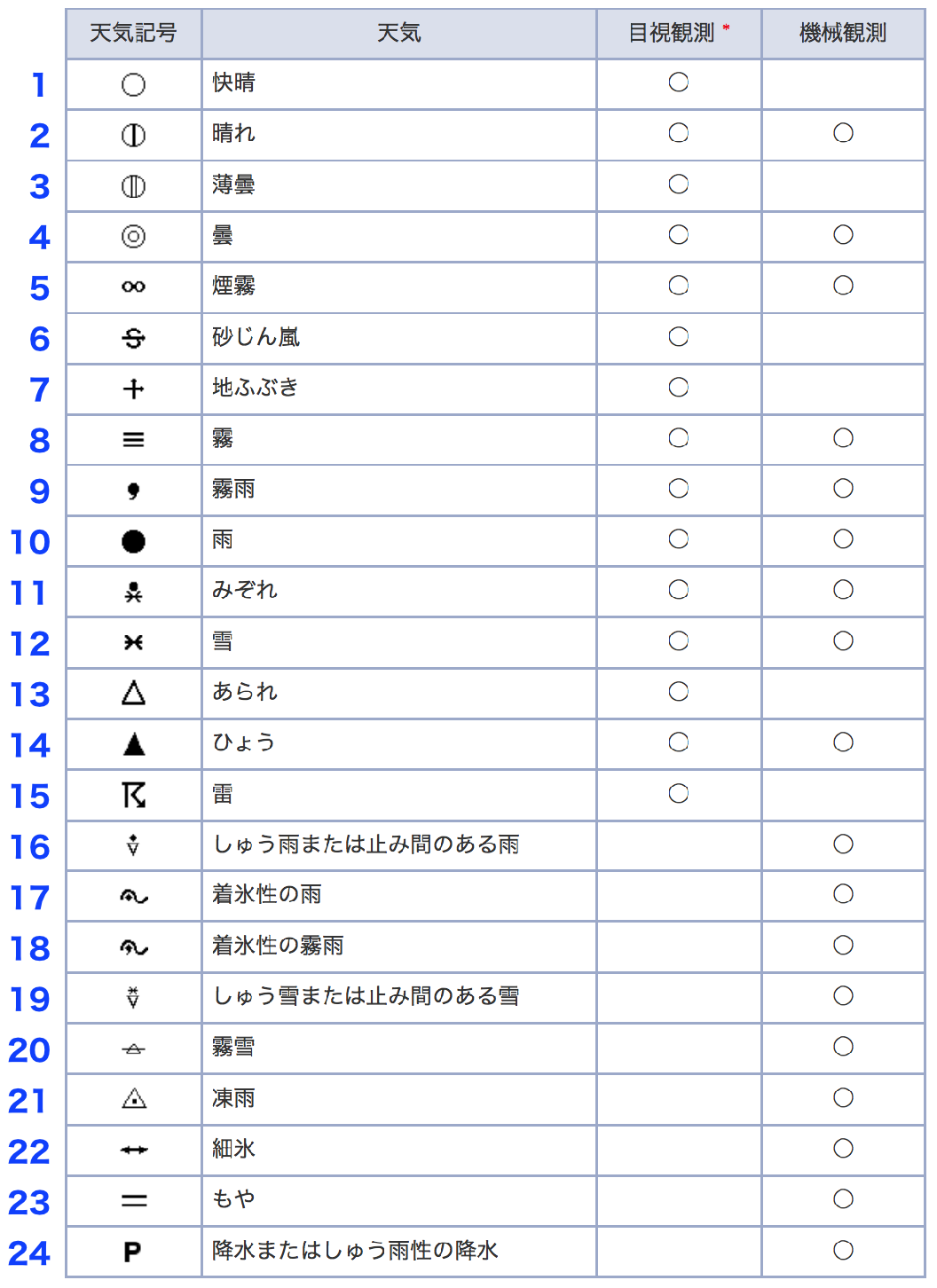

天気は数字で表されていて、その意味は次のようになっています。

聞きなれない天気もありますが、大雑把にまとめると、数字が大きくなるほど天気が悪くなる、という感じでまとめられているようです。

1と2が晴れ、3〜8ぐらいが曇りなどの晴れでも雨でもない天気、9以降が雨のような悪天候、という感じでしょうか。

これから製作する天気予報装置は、「晴れ」「曇り」「雨」の3種類にします。

そこで、天気番号は「1〜2が晴れ」、「3〜8が曇り」、「9以降が雨」としてデータを整理してみます。

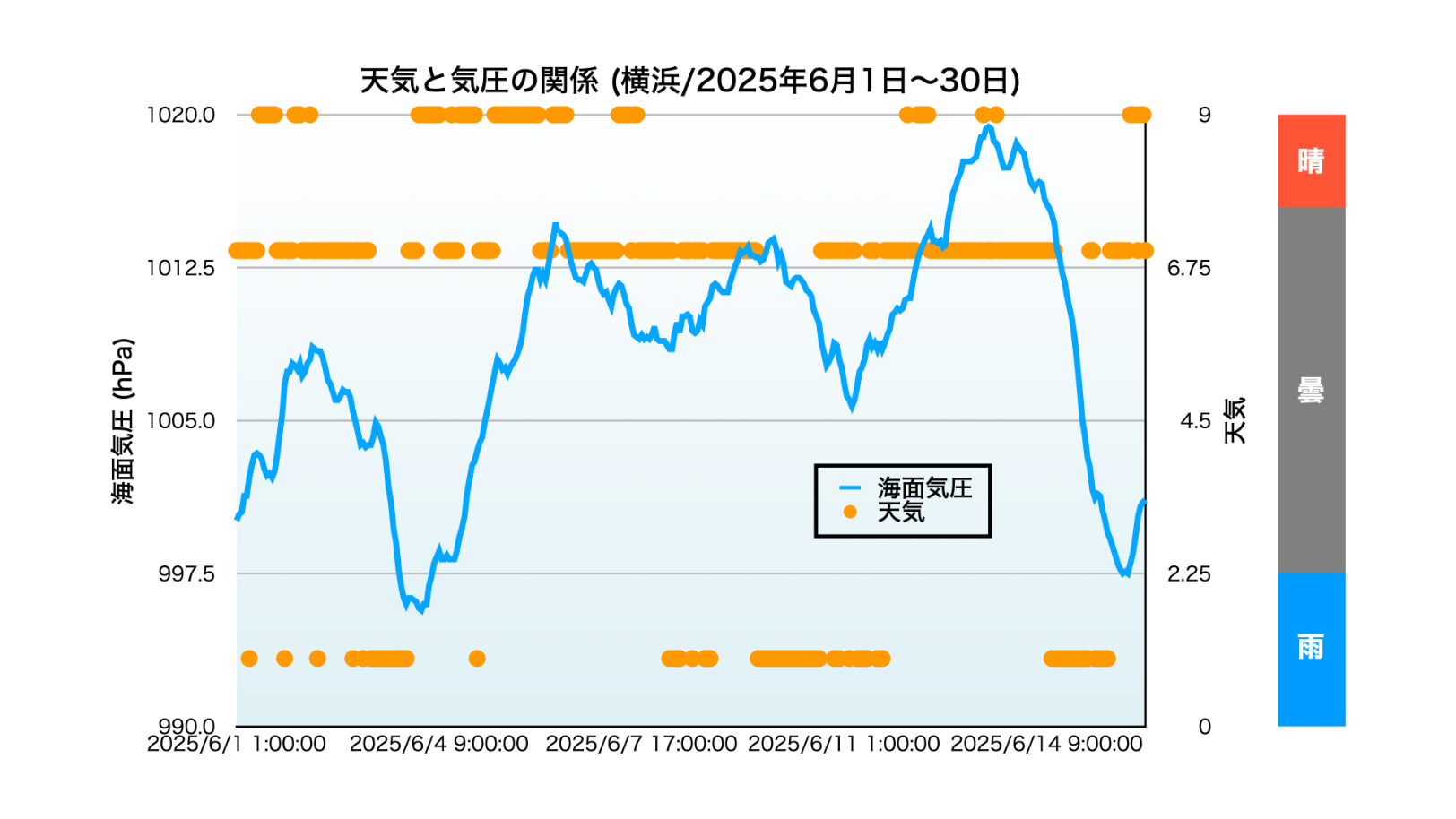

これから上のデータをグラフ化しますが、数字が大きい方が天気が良い、というように表現したいと思います。そこで、上の天気データ数値を

具体的には、取得した天気データを「11 − 天気番号」で変換することにします。(変換後の天気番号が0以下の場合は1に丸めることにします)

例えば天気番号が1(快晴)の場合、「11 − 1 = 10」となりますので、快晴は10という表現にします。

このように変換すると、「10〜9は晴れ」「8〜3が曇り」「2〜1が雨」と大雑把に分けることができます。

このように変換したデータをグラフにすると以下のようになりました。

青い線は気圧、オレンジの線は変換した天気番号数値です。オレンジのラインが右端の晴れに入っていればその期間は晴れと判断できるようにしています。

このグラフから気圧の傾向と天気の関係がどの程度あるのか確認してみます。

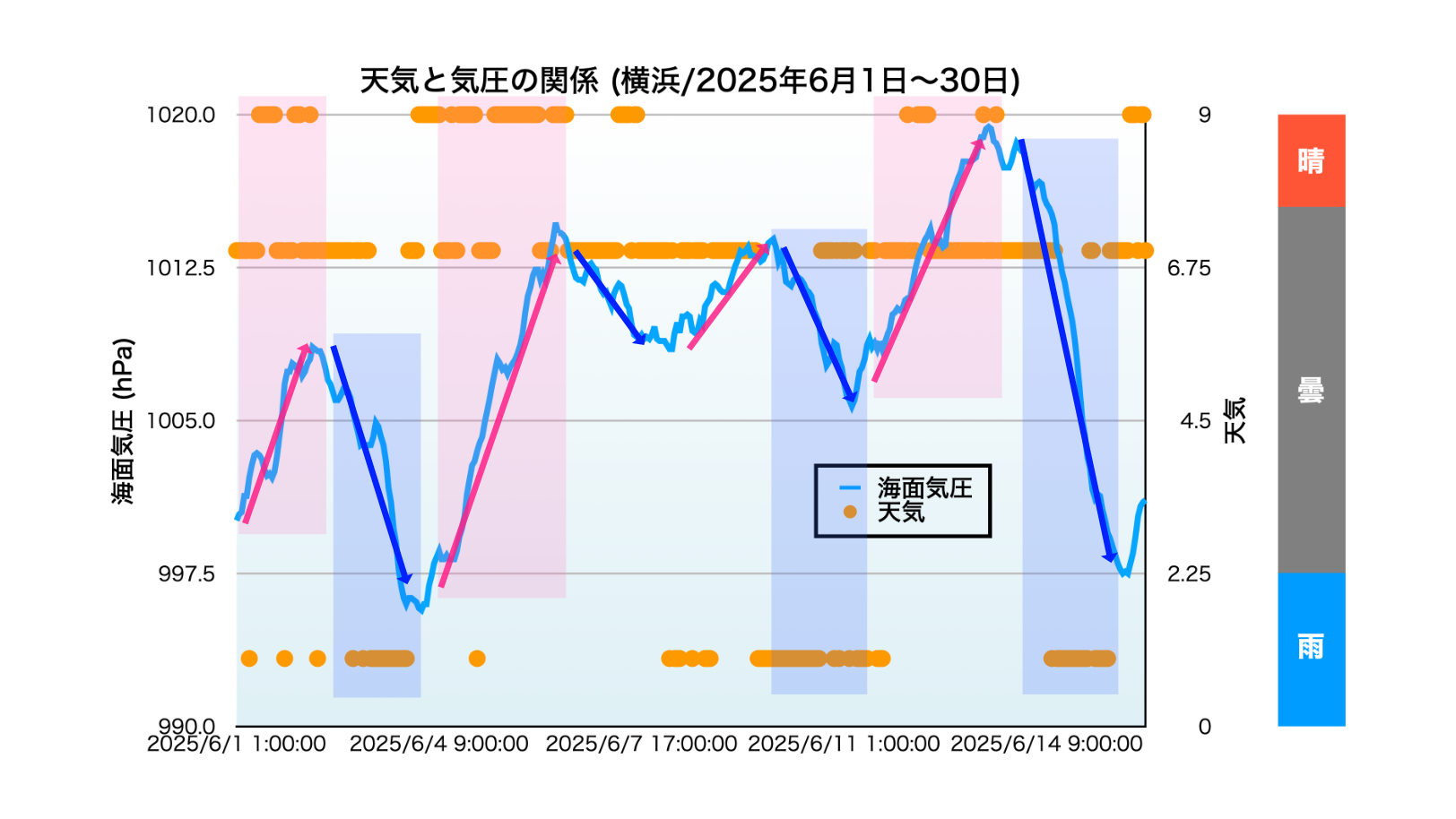

天気と気圧の関係

次のグラフは、気圧の変化が急なところについて、気圧が下降している部分を青色、上昇している部分を赤色に色付けしたものです。(かなり主観が入っていますが…)

中央付近は他の期間に比べて気圧変化がなだらかですが、色をつけた部分に着目すると、気圧が急下降する期間は雨の確率が高く、急上昇している期間は晴れの確率が高いように見えます。

このように、気圧と天気の関係は、気圧の変化の割合によっても変わるようです。

次回の記事では、天気予報のアルゴリズムを確認します。

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2018.10.10 | 新規投稿 |

| 2025.8.24 | 気象データ更新・説明内容変更 |