今回は3端子レギュレーターを使用する上での注意点を説明します。

3端子レギュレータの回路設計注意点

前回の第11回記事で作成した3端子レギュレーターの回路は、実装編のシステムで使用する上では特に問題はありません。

ただ、ご自分で3端子レギュレーターを使用した回路を作成する場合、次の2点に注意する必要があります。

- 熱の対策

- 出力電圧上昇時の対策

今回の記事では、補足としてこれらの項目について説明します。

❶ 熱の対策

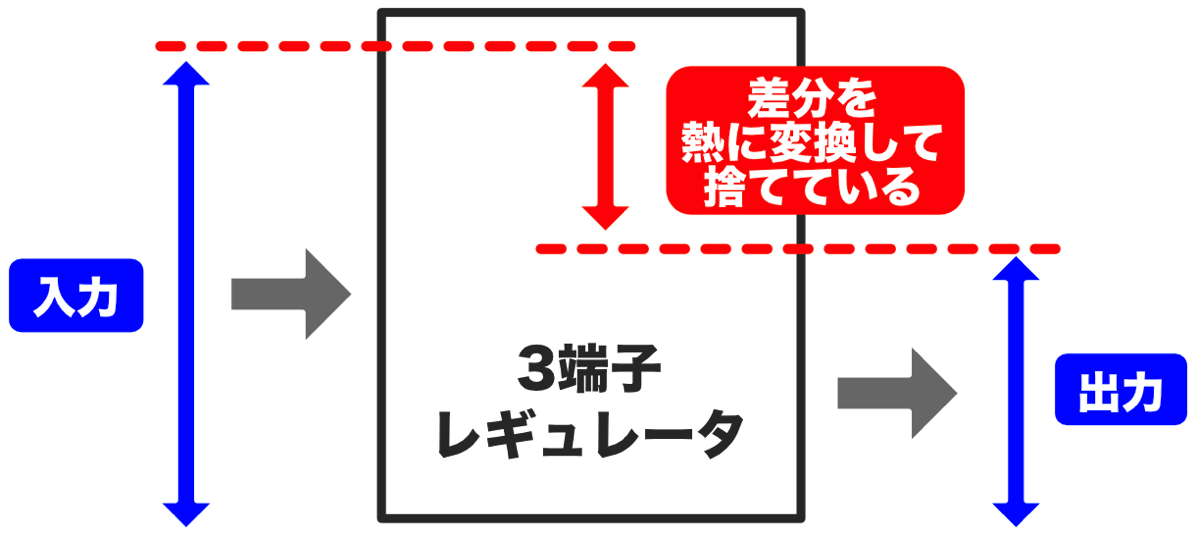

3端子レギュレーターは入力電圧に関わらず、一定の低い電圧を出力します。

でも、なぜ低い電圧に変換で切るのか、ちょっと不思議ですよね。

例えば入力電圧が5Vで出力電圧が3.3Vの場合、差分の1.7Vはどこに消えてしまっているのでしょうか?

3端子レギュレーターの働きを単なる「電圧変換」とは別の観点で考えると、この謎がわかってきます。

その「別の観点」とは「エネルギー」なんです。

実は、3端子レギュレーターの働きをエネルギーの観点で見直すと、次のような仕事ことをしているんです。

このように、入力と出力のエルルギーの差分を、熱エネルギーに変換して捨てることによって電圧を落としているんです。

なんだかちょっともったいないですよね。いや、もったいないというより、省エネのこの時代、ずいぶんと贅沢な部品なような気もします。

「いらないものは捨ててる」なんて話を聞いた瞬間、誰でももったいないって思いますよね。

当然なが昔の技術者もそう思いました。そこで、捨てる熱エネルギーがなるべく少なくなるように、効率のいい変換を行う部品が開発されました。(DCDCコンバータ、という部品です)

ただ、効率がよい分、部品は大きくなりますし、コストもかかります。

3端子レギュレーターは、差分をどんどん熱に変換しますので、使い方によっては部品自体が発熱してかなり高音になることもあります。

そこで、3端子レギュレーターの回路を作成する場合、熱がどの程度発生するかを見積もり、発熱が大きい場合には対策をする必要があります。

この記事の最初の項目として、発熱を考慮した対策方法を以下の順番で説明します。

- 1. 熱の発生量は何で決まるか

- 2. 回路に流れる電流の見積もり

- 3. 3端子レギュレーターが消費する電力の計算

- 4. 3端子レギュレーターのデータシートで捨てることができるエネルギーの許容範囲を確認

- 5. 許容範囲にない場合の対策

1. 熱の発生量

ここでの説明は、イメージといいますか、感覚で理解していただければと思います。

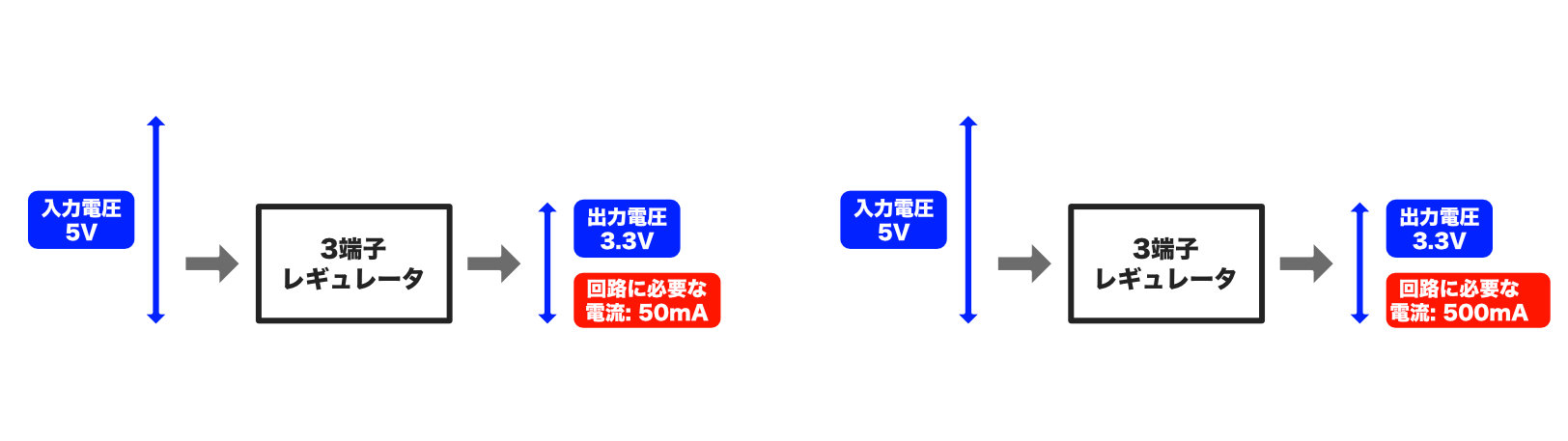

例えば次の2つのケースでは、どちらが捨てる熱エネルギーが大きいと思いますか?

入力と出力の電圧の差が大きい方が、より発熱しそうですよね。

12Vから3.3Vに変換する方が、熱として捨てる差分が大きいため、発熱量が大きくなるという感覚で大丈夫です。

では次の2つのケースではどうでしょうか?

今度は入力と出力の電圧差は同じなのですが、回路に必要な電流が違います。

このような場合は、回路で必要とする電流が大きい方が3端子レギュレーターが捨てるエネルギーが大きそうですよね。

つまり左側の500mAの方が発熱量が大きい、というイメージです。この感覚でOKです。

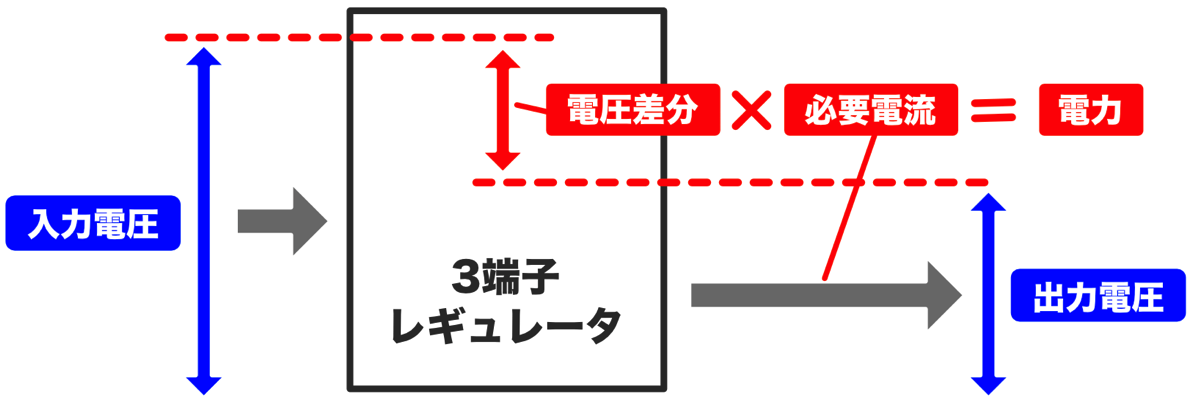

3端子レギュレーターの発熱量は、「入力と出力の電圧差」と「必要な電流」で決まります。

具体的には、次の式で計算される「電力」の大きさで、発熱量が決まります。

電圧 × 電流 = 電力

つまり、3端子レギュレーターがどのぐらいの電力を捨てているのか計算すると、発熱の対策が必要かどうかがわかるんです。

それでは、これから電力の計算と熱対策必要の有無の判定方法を確認していきましょう!

2. 回路に流れる電流の見積もり

今回製作するシステムは、PICマイコン、センサ2個、LCDモジュール、LEDを使用します。

これらが必要とする電流を見積もりますが、部品の動作状況によって変わりますので厳密な電流を見積もることは難しいです。

そこで、おおよその電流を見積もってみたいと思います。

PICマイコン自体はそれほど電流が流れませんので、2〜3mA程度を見ておけば大丈夫だと思います。

またセンサはデータシートを確認すると、ほとんど電流が流れません。

LCDモジュールはデータシートでは1mA程度となっています。

また、LEDを接続しますが、多めに見積もっても1個あたり10mA程度で十分だと思います。これが2個ですのでLEDでは20mAといったところでしょうか。

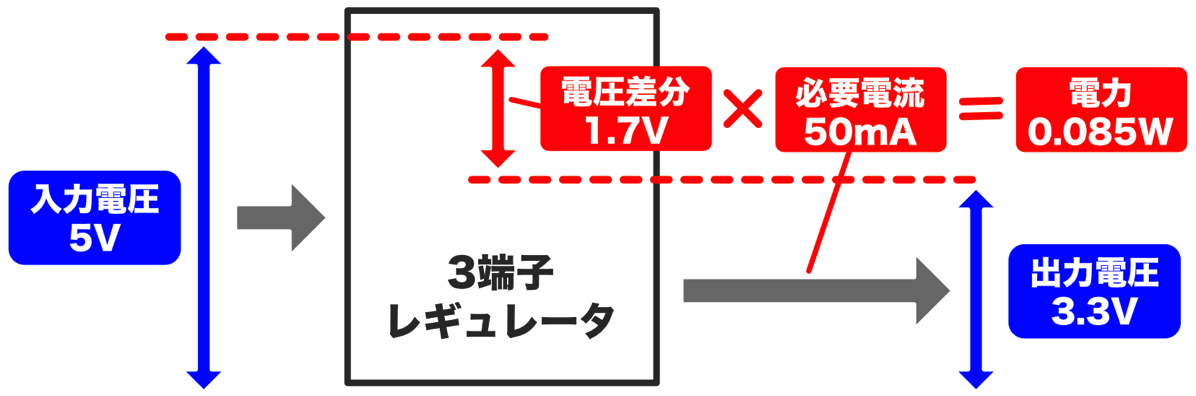

合計で25mAぐらいですので、余裕をみて2倍の50mAぐらいを見ておけば問題ないと思います。(2倍はかなり余裕がありますが…)

3. 3端子レギュレータが消費する電力の計算

次に、3端子レギュレーターが捨てる電力を計算します。

先ほど説明した式で計算すると、次のようになります。

4. データシート確認

3端子レギュレーターが熱に変換する電力の値がわかりました。

次にデータシートを見て、この電力が許容範囲内か確認します。

3端子レギュレータのデータシートを見ると、「最大許容損失」という項目があります。(この項目が書いてない場合は他の数値から計算する必要がありますが、この項目があるケースを説明します)

3端子レギュレータで電力が熱に変換されて捨てられることから、この電力のことを「損失」と呼んでいます。損失が大きいと、より多くの熱が捨てられる、つまり発熱が大きくなます。

3端子レギュレータでは許容される損失の最大値が「最大許容損失」として示されています。

これからの説明は、東芝の「TA48M033F」(出力電圧3.3V、電流500mA)を例にします。

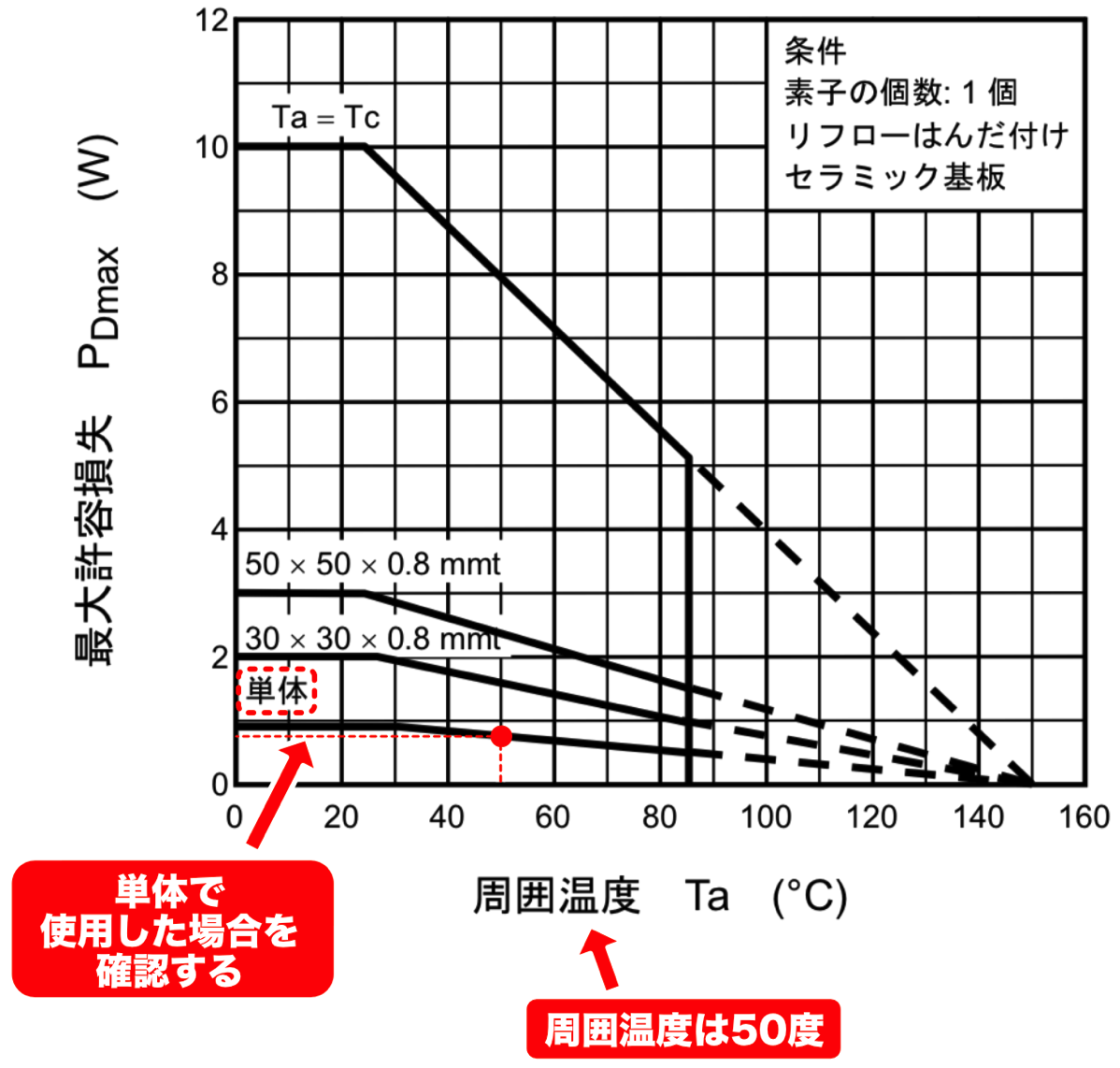

この部品のデータシートを確認すると、許容損失の項目に次のグラフがあります。

なんだか心が折れそうですが、頑張ってグラフを見ていきましょう。

このグラフは、横軸が使用する環境の温度(単位: ℃)、縦軸が許容損失(単位: W)を表現しています。

周囲温度は製品を使用するときの周りの気温です。この周囲温度は余裕を見て50度と想定します。

50度のところの許容損失を読み取ればいいのですが、グラフには何本か線があります。

この中の「単体」のグラフを見ます。「単体」とは3端子レギュレーターをそのまま使用した場合の許容損失のデータです。他にも線がありますが、それらは後で説明する「放熱器」を使用した場合のデータです。

周囲温度が50度の時の「単体」の許容損失を読み取ると、だいたい0.8Wぐらいでしょうか。(グラフ中の赤丸)

データから0.8Wと読み取れましたが、これはあくまで最大値です。実際に設計する場合は余裕をみてこの7〜8割とします。つまり、0.6W程度を許容損失とします。

3端子レギュレーターで捨てるエネルギー、つまり電圧差×電流が0.6W以下であれば使える、と判断します。

もし、0.6Wを超えてしまう場合は別途対策が必要になります。

5. 対策

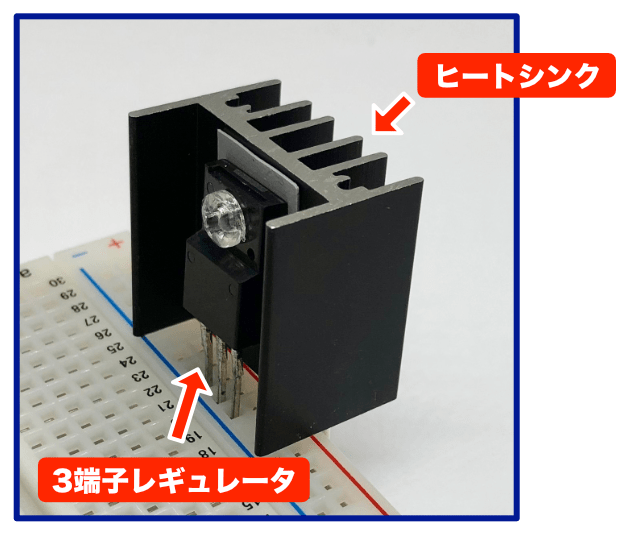

計算した結果、対策が必要な場合は「放熱器」または「ヒートシンク」と呼ばれている部品を使用します。

この部品は、3端子レギュレーターで発生した熱を逃がすために表面積が大きくなるように加工された金属です。

このヒートシンクはいろいろな大きさがあります。

ヒートシンクにはいろいろなサイズ、形状があるのでどうやって選ぶの?という気がしますよね。

これも計算で求めるんです。

厳密な計算方法はかなり大変ですので、概算方法を説明します。

ヒートシンクの特性は「熱抵抗」という数値で表現されています。

「熱抵抗」とは熱をどのぐらい伝えにくいか、という数値です。(数値が大きくなると熱を伝えにくくなります。部品の抵抗と同じような考え方です)

例えば木と金属を比較した場合、同じ温度でも金属の方が冷たく感じますよね。これは、金属の方が熱を伝えやすいため、手で触った時に手の熱がどんどん金属に奪われてしまうためです。つまり金属の方が木よりも熱抵抗が低い、ということになります。

ちょっとややこしいですが、熱を伝えやすい場合、熱を伝えるために抵抗するものが少ないことから「熱抵抗が低い」というイメージです。逆に熱がなかなか伝わらない場合、熱を伝える抵抗が多いことから「熱抵抗が高い」というイメージです。

それでは、どのぐらいの熱抵抗のものを選べばよいのでしょうか?

概算方法としては、次の目安で計算すれば大丈夫です。

80 ÷ (3端子レギュレータが捨てる電力)− 8

ヒートシンクはこの数値より低い製品を選択することになります。

例えば、3端子レギュレータの損失電力が3Wの場合、

80 ÷ 3 − 8 = 約18(小数切り捨て)

になります。

ヒートシンクは、熱抵抗が18以下のものを選択します。

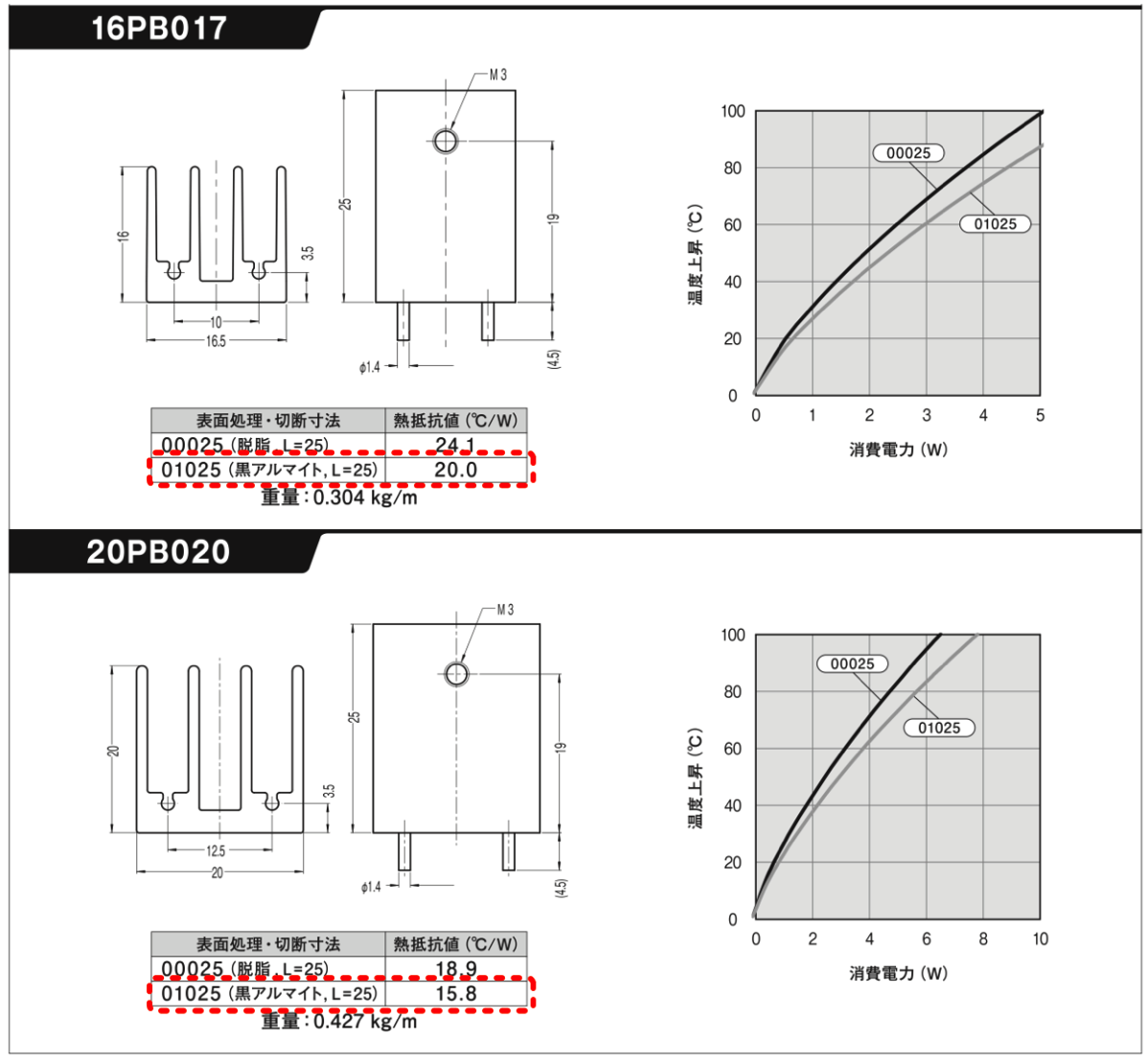

ヒートシンクのデータシートを具体的に確認してみます。

このヒートシンクのデータシートには2種類の熱抵抗値が書かれています。

「脱脂」と「黒アルマイト」です。

「脱脂」はアルミニウムのヒートシンクを磨いたままのもので、本体の色はアルミニウムの色です。

「黒アルマイト」とはヒートシンクをアルマイト加工という加工を施して、熱をより逃しやすくしたもので、本体の黒色をしています。

ヒートシンクの黒アルマイトの熱抵抗を確認すると、上の製品の熱抵抗は「20.0」、下の製品は「15.8」です。

先ほどの計算例では熱抵抗が18以下のものが必要になりますので、下のヒートシンクを選択することになります。

なお、3端子レギュレーターにヒートシンクを取り付ける場合、3端子レギュレーターとヒートシンクの間の隙間を極力少なくするため、「熱放熱シート」や「シリコングリス」を塗ることも必要です。

以上が3端子レギュレーターの熱対策です。

3端子レギュレーターは、機能としては一定の電圧を出力するというだけですが、使い方は意外に大変ですよね…

❷ 出力電圧上昇時の対策

3端子レギュレータの入力電圧は、出力電圧よりも高いことを前提としています。

例えば、設計する回路がモーターを制御の場合、動作中に3端子レギュレータの出力端子の電圧が一瞬高くなることがあります。

また、回路によっては電源を切った時、入力電圧はゼロにもかかわらず、出力端子の電圧がしばらく高い状態が続く場合があります。

このように、3端子レギュレータの出力端子の電圧が、入力端子の電圧よりも高くなった場合、3端子レギュレータが壊れる可能性があります。

出力端子の電圧が高くなった場合に、入力端子側に逃がすために以下のようにダイオードを接続する必要があります。

以上が3端子レギュレータの回路を設計する際の注意点になりますが、電子工作入門としてはかなり込み入った内容ですので補足として説明しました。

実践編ではここまでの知識は必要ありませんが、ご自分で回路を設計する場合、3端子レギュレータは発熱しますのでこのようなことを考える必要があることにご注意いただければと思います。

補足

データシートに最大許容損失のデータが詳しく記載されている場合は上のような計算で問題ありません。

ところが、今回使用する部品のデータシートには、最大許容損失のデータは記載がありませんでした。

そこで、別の方法で概算値を見積もりました。

詳しい説明は省略しますが、次の式で計算しました。

(最大接合温度 − 周囲温度)÷(接合・周囲環境間の熱抵抗)

データシートでは、「最大接合温度」は85度、「周囲温度」は50度としました。

また、「接合・周囲環境間の熱抵抗」は部品の形状(TO-92)から、200℃/Wと仮定しました。

この値を使って計算すると、最大許容損失は約0.17Wとなりました。

記事の最初の方で計算した3端子レギュレーターの電力は0.085Wですので、問題なく使用できると判断しました。

更新履歴

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2018.3.25 | 新規投稿 |

| 2018.12.6 | DCDCコンバータ記載追加 |

| 2025.7.4 | 冗長な説明を簡略化 |

とても興味深い内容でした。

お手数をおかけしますがまた質問させてください。

回路に流れる電流が50mAの条件で、単三電池を3端子レギュレータの入力とした場合

①単三電池3本(4.5V)または②単三電池4本(6.0V)を使用した場合に

回路が何時間動作できるかが気になりました。

例えば、単三電池一本の容量が2000mAhとした場合

電池の電力量

① (2000mAh * 3本) * 1.5V = 9Wh

② (2000mAh * 4本) * 1.5V = 12Wh

消費電力

① 50mA * 4.5V = 0.225Wh

① 50mA * 6.0V = 0.3Wh

何時間動作するか?

① 9Wh / 0.225Wh = 40h

② 12Wh / 0.3Wh = 40h

①も②も同じ40hの動作時間という理解ですが合っていますでしょうか?

動作時間の計算を初めて実施したため、誤り等ありましたらご指摘いただけると助かります。

キャップさま、

ご質問どうもありがとうございます。

ご質問の件ですが、正しいです。ただ、電池の持ち時間を計算する場合は電流で計算して問題ありません。電流の場合、電池の本数に限らず、1本の容量(Ah/アンペア時)で計算します(電池が直列接続の場合)。

例えば1本2000mAhの電池を3本を直列接続で使用した場合、回路に流れる電流が50mAでしたら、2000 ÷ 50 = 40時間という計算でOKです。

なお、実践編で製作するシステムは環境測定ですので、40時間では困るので、実際には対策が必要です。まず50mAというのはかなり過大見積りで、実際の電流は、LEDは5mA/1個程度でセンサはほぼゼロ、PICマイコンとLCDモジュール合わせて数mA程度になると思います。この場合、十数mA程度ですが、LEDは1色を点滅させて(0.05秒点灯、0.95秒消灯の場合消費電流は1/20相当です)、PICマイコンは周波数を落とせばシステム全体の消費電流を3mA程度に落とせると思います。ここまで落とすと、2000mAh ÷ 3mA = 27日、ということで1ヶ月もちます。さらにスリープモードを使用すれば、1年ぐらい持たせることもできるのではないかと思います。

でもさらにもうちょっと進めて、太陽電池で動くようにできると環境測定装置って感じになるので、いずれはそこまで拡張してみたいです。

詳細な ご説明の おかげで、

第21回 ブレッドボードでの動作確認まで たどり着きました。

マルチメーターで消費電流を チェックしたところ、

LED の点滅に応じて 1.8mA 〜 7.7mA の間で変動しながら、

快調に動いてくれています。

電池駆動で全く不満は無いのですが、

不要の USB ケーブルがあったので、

カットして USBポート から 5Vを供給するようにしてみました。

移動する時は モバイルバッテリーの登場ということで、

この方式も アリかと?

この先も作動原理の勉強など高いハードルが待ち構えておりますが、

頑張って何とか ついて行きたいと思っています。

よろしく お願い致します。

junjunさま、

コメントどうもありがとうございます。

環境測定や天気予報装置にする場合は、通年で動作させた方がよいので、USBのACアダプタで電源供給するというのはいいですね。

屋外のようなACアダプタが使えないような場所に設置したい場合は、太陽電池+二次電池+本体という感じで、太陽光を使うのがいいのでは、と思っています。余力があればそのような記事も書いてみたいと思います。