I2C通信の液晶モジュール「AQM1602(ST7032)」のカスタム文字の登録と表示方法を解説します。

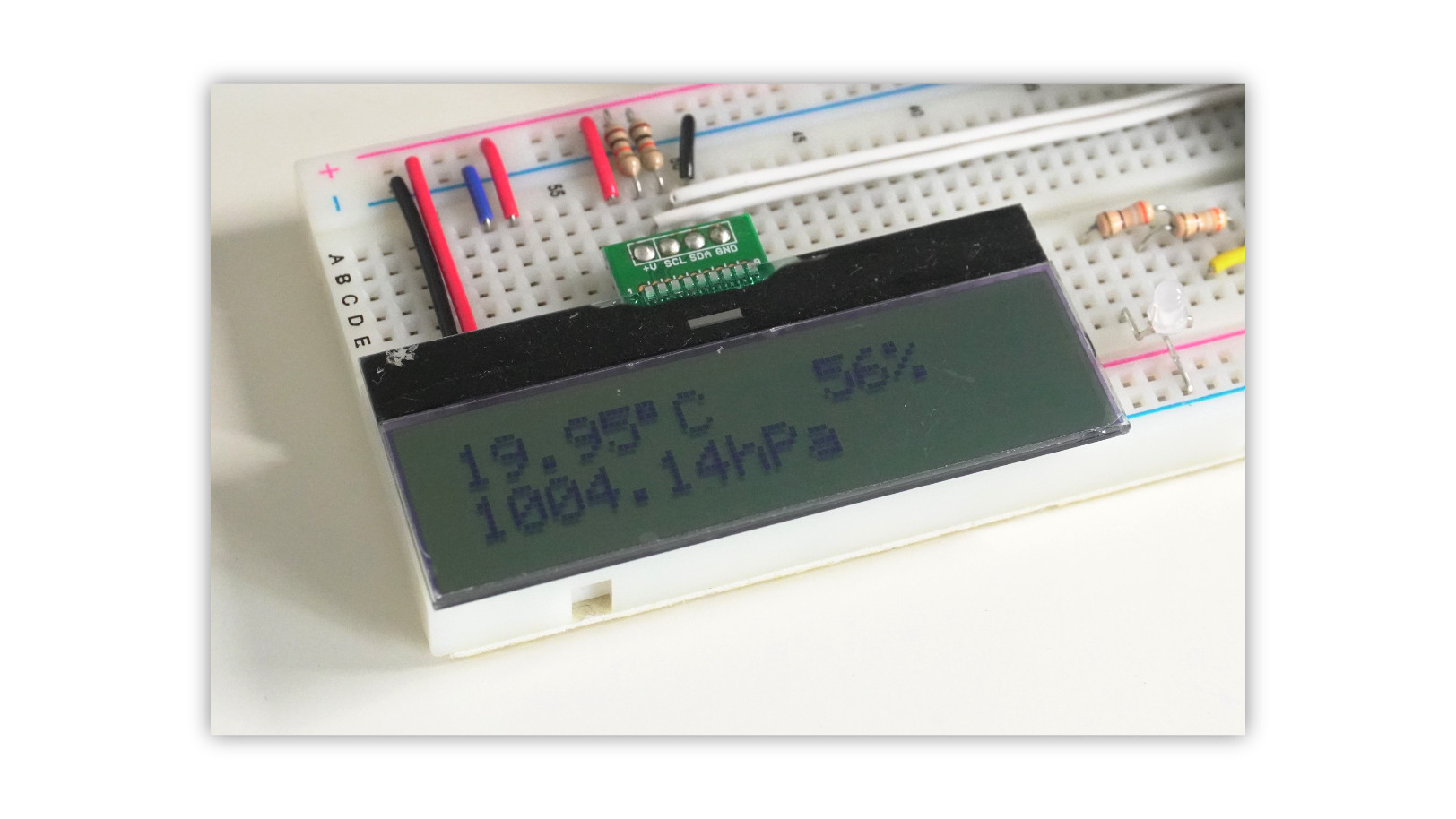

AQM1602

液晶モジュール「AQM1602」は小型のキャラクターモジュールで、I2C接続なので配線も少なく使いやすい表示部品です。

この液晶モジュールのコントローラは「ST7032」で、8文字のカスタム文字を登録・表示できるようになっています。

この記事では、PICマイコンを使用したAQM1602(ST7032コントローラ)のカスタム文字の登録方法と表示方法を解説します。

AQM1602のカスタム文字仕様

AQM1602のカスタム文字の扱いについて仕様面から説明します。

文字コード表のカスタム文字登録コード

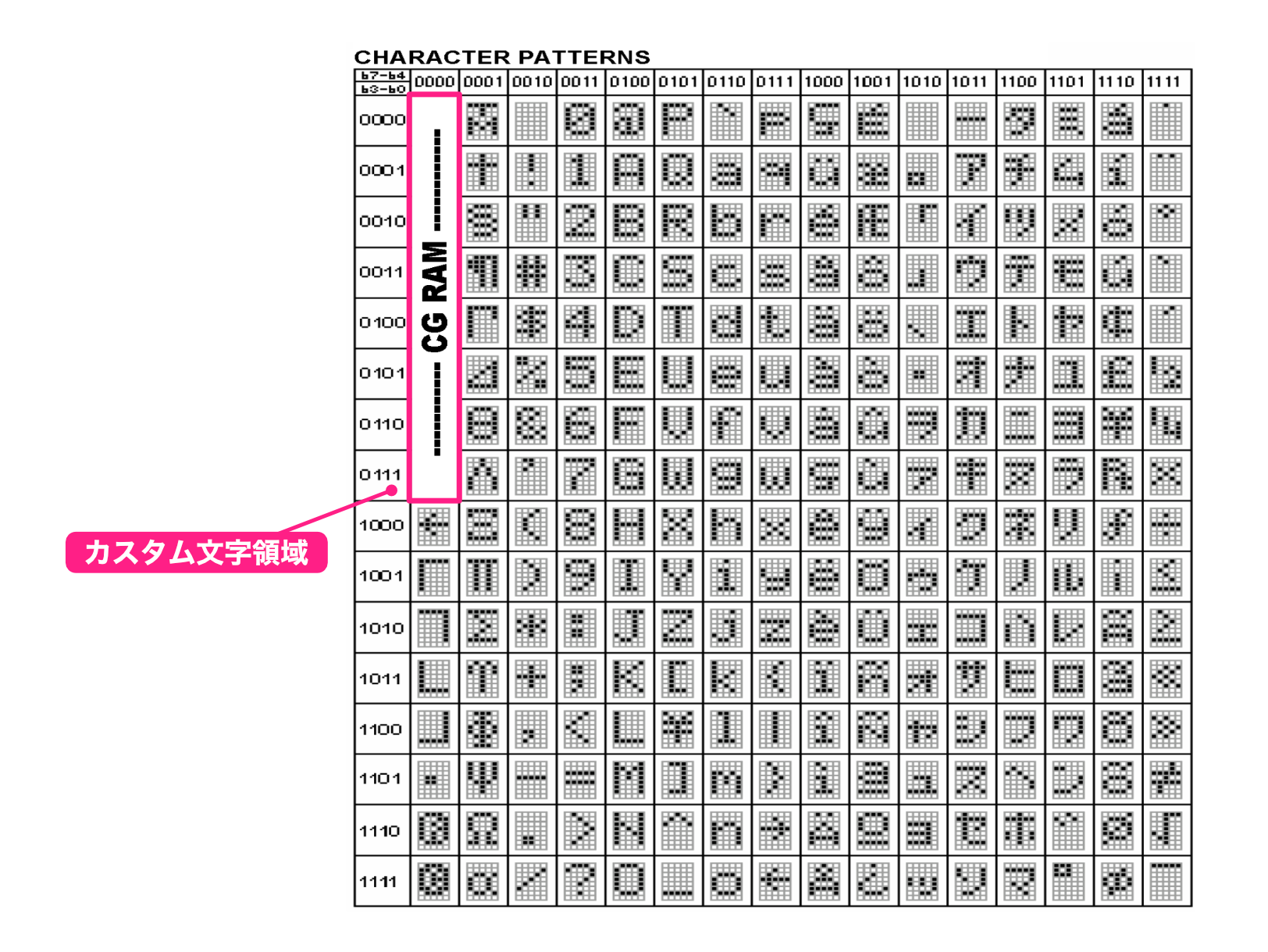

AQM1602の文字コード表は次のようになっています。

文字コードは8ビット(0x00〜0xFF)で256文字の文字を扱うことができます。

このうち、文字コードが0x00〜0x07の「———- CG RAM ———-」と書かれている部分がカスタム文字です。

文字コード0x00から0x07の8文字分は、好きな形の文字や絵を登録、表示することができるようになっています。

文字サイズは横5ドット、縦8ドットになります。サイズは小さいものの、頑張ればちょっとしたアイコンは作れそうですよね。

なお、登録したデータは電源を切ると消えてしまいますので、プログラムの最初で必要な文字を登録、そのプログラム内で使用するということになります。

文字のデータ形式

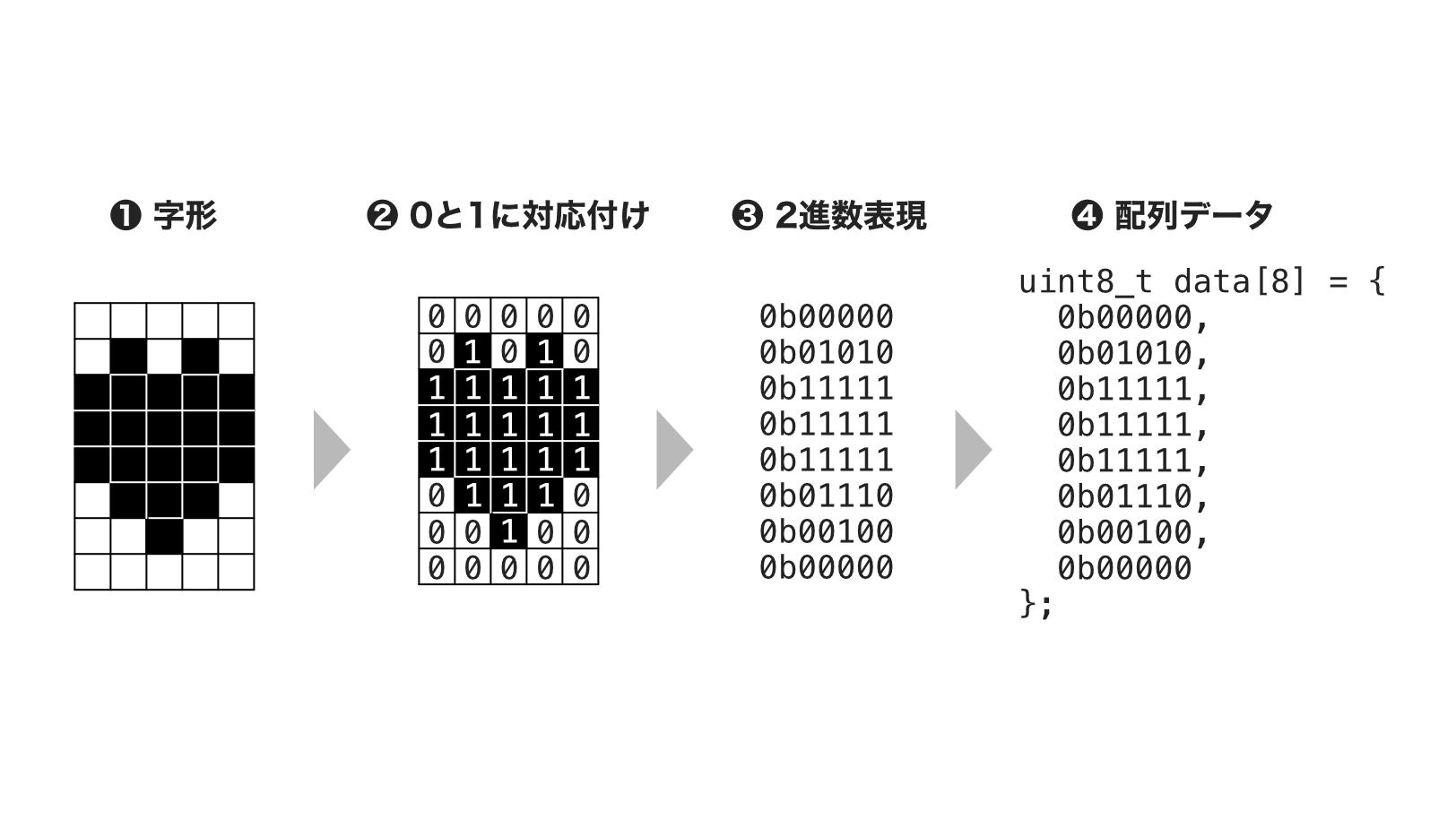

カスタム文字を登録するとき、カスタム文字の字形データをAQM1602に送ります。

その字形データの形式は次のようになっています。

例えば、❶ 字形が左側のハートマークの場合、❷ 白いセルを0、黒いセルを1に対応づけます。

このようにすると、それぞれの行は❸の2進数で表現できることになります。

実際に登録する際、それぞれの行を1バイトデータとして扱いますので、ハートマークのデータは❹のように8ビットデータの8バイトの配列で表現できることになります。

カスタム文字を登録する場合、❹の配列を使ってプログラムで処理をします。

カスタム文字データの登録

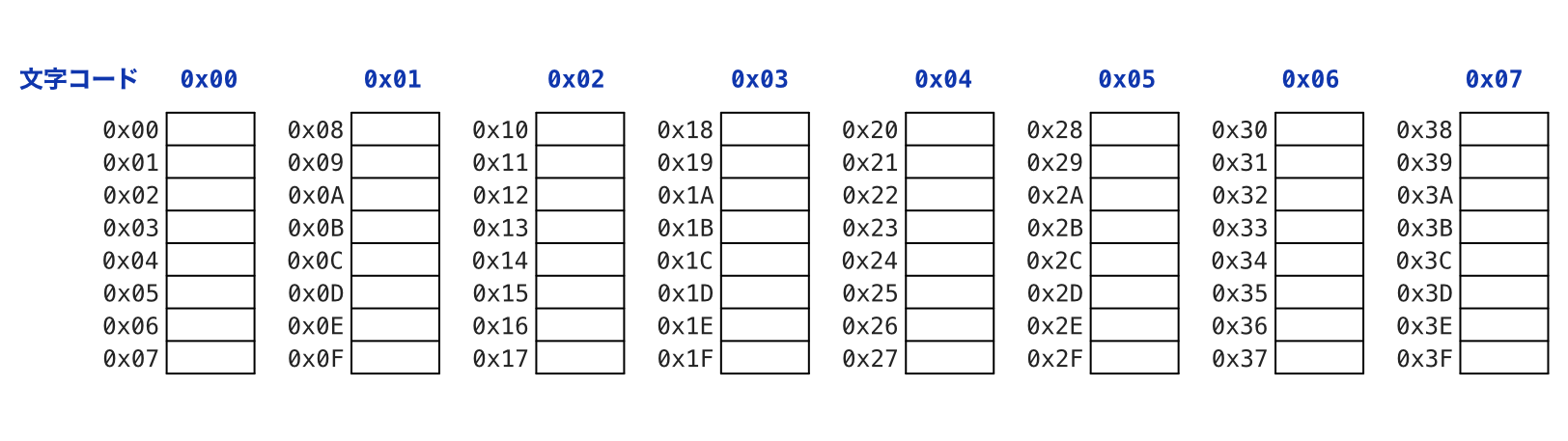

カスタム文字は1文字8バイトデータで、8文字登録できますので、カスタム文字を登録するには合計で8×8=64バイトのメモリが必要です。

AQM1602では、カスタム文字登録用にこの64バイトのメモリが搭載されていますが、アドレスは次のように0x00〜0x3Fが割り振られています。

例えば、文字コード0x00の文字データを登録する場合、字形の8バイトのデータを0x00〜0x07に記憶することになります。

文字コード0x01の場合、字形データは0x08〜0x0Fに登録することになります。

つまり一般化すると、例えば文字コードがcharCodeの場合、次のアドレスに登録することになります。

(charCode × 8) 〜 (charCode × 8 +7)

カスタム文字データを登録するとき、登録開始アドレスを指定しますので、プログラムでは(文字コード×8)という計算式を使用することにします。

カスタム文字の表示

登録したカスタム文字は、他の既存の文字と同様に扱うことができます。

例えば文字コード0x00にカスタム文字を登録した場合、その文字を表示するには文字コード0x00の文字を表示します。

カスタム文字処理のコマンド

次に、カスタム文字を登録、表示する際、どのようなコマンドをAQM1602に対して発行すれば良いか説明します。

カスタム文字の登録コマンド

AQM1602にカスタム文字を登録するには、「コマンド」に続いて「カスタム文字データ」を送信します。

「コマンド」は「0x40+登録メモリの先頭アドレス」です。

文字コードをcharCode(uint8_t型)とした場合、コマンドは次の値になります。

0x40 + (charCode * 8)「カスタム文字データ」は8バイトの文字形データです。

例えば、最初のハートマークであれば、次の8バイトのデータを送信すればOKです。

// カスタム文字のパターン(ハートマーク)

uint8_t heartPattern[8] = {

0b00000,

0b01010,

0b11111,

0b11111,

0b11111,

0b01110,

0b00100,

0b00000

};カスタム文字の表示コマンド

カスタム文字を表示するには、登録した文字の文字コードで表示できます。

AQM1602では、文字表示をする場合、制御コードとして0x40を送信したあとに文字コードを送信します。

実装例

最後に、PICマイコンとAQM1602を使用した実装例をご紹介します。

概要

動作確認として次の環境で行いました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開発環境 | MPLAB X IDE |

| コンパイラ | XC v3.00 |

| PICマイコン | PIC16F18857 |

| 電源 | PICkitより供給 |

| 書き込み機 | PICkit5 |

回路

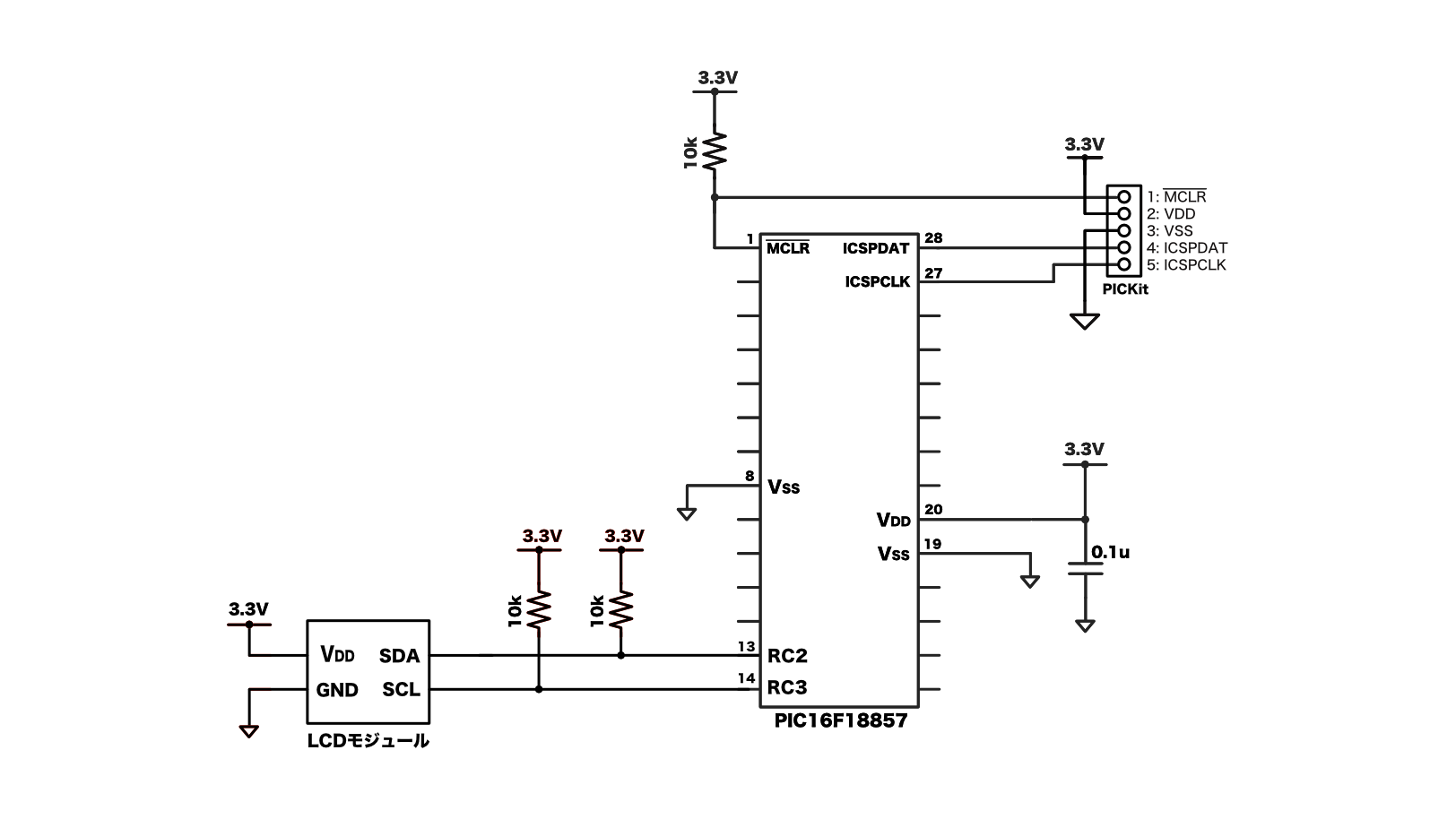

回路図

動作確認のため、なるべくシンプルな回路にしました。

I2C通信はPICマイコンのRC2とRC3ポートを使用してします。

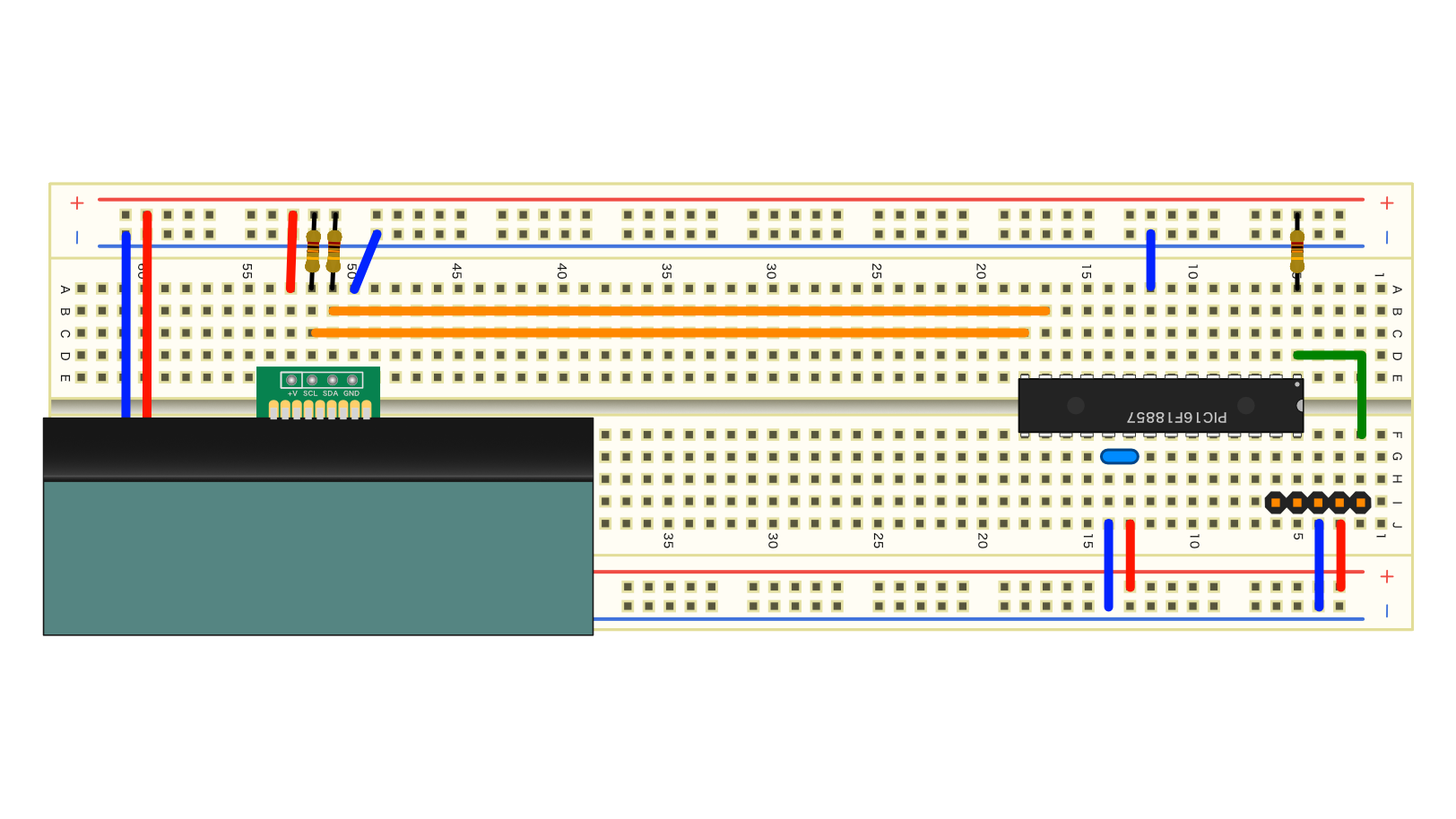

ブレッドボード回路

上の回路図は、ブレッドボードに次のように実装してみました。

プログラム

♡(ハートマーク)を登録して表示するプログラムです。

/*

* AQM1602 カスタム文字登録&表示サンプルプログラム

* (ハートマークを表示)

*/

//

// PIC16F18857コンィグレーション設定

//

// CONFIG1

#pragma config FEXTOSC = OFF // External Oscillator mode selection bits (Oscillator not enabled)

#pragma config RSTOSC = HFINT1 // Power-up default value for COSC bits (HFINTOSC (1MHz))

#pragma config CLKOUTEN = OFF // Clock Out Enable bit (CLKOUT function is disabled; i/o or oscillator function on OSC2)

#pragma config CSWEN = ON // Clock Switch Enable bit (Writing to NOSC and NDIV is allowed)

#pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (FSCM timer enabled)

//

// CONFIG2

#pragma config MCLRE = OFF // Master Clear Enable bit (IO)

#pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)

#pragma config LPBOREN = OFF // Low-Power BOR enable bit (ULPBOR disabled)

#pragma config BOREN = ON // Brown-out reset enable bits (Brown-out Reset Enabled, SBOREN bit is ignored)

#pragma config BORV = LO // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 1.9V on LF, and 2.45V on F Devices)

#pragma config ZCD = OFF // Zero-cross detect disable (Zero-cross detect circuit is disabled at POR.)

#pragma config PPS1WAY = ON // Peripheral Pin Select one-way control (The PPSLOCK bit can be cleared and set only once in software)

#pragma config STVREN = ON // Stack Overflow/Underflow Reset Enable bit (Stack Overflow or Underflow will cause a reset)

//

// CONFIG3

#pragma config WDTCPS = WDTCPS_31// WDT Period Select bits (Divider ratio 1:65536; software control of WDTPS)

#pragma config WDTE = OFF // WDT operating mode (WDT Disabled, SWDTEN is ignored)

#pragma config WDTCWS = WDTCWS_7// WDT Window Select bits (window always open (100%); software control; keyed access not required)

#pragma config WDTCCS = SC // WDT input clock selector (Software Control)

//

// CONFIG4

#pragma config WRT = OFF // UserNVM self-write protection bits (Write protection off)

#pragma config SCANE = available// Scanner Enable bit (Scanner module is available for use)

#pragma config LVP = ON // Low Voltage Programming Enable bit (Low Voltage programming enabled. MCLR/Vpp pin function is MCLR.)

//

// CONFIG5

#pragma config CP = OFF // UserNVM Program memory code protection bit (Program Memory code protection disabled)

#pragma config CPD = OFF // DataNVM code protection bit (Data EEPROM code protection disabled)

//

// ヘッダファイル

// int_t型を使用するため、stdint.hをインクルード

//

#include <xc.h>

#include <stdint.h>

//

// 定数定義

//

// I2C Ack/Nack定義

#define I2C_ACK 0x00

#define I2C_NACK 0xff

// LCDモジュールI2Cアドレス

#define LCD_I2C_ADDRESS 0x7c

//

// カスタム文字テータ

//

// カスタム文字の文字コード

const uint8_t CODE_HEART = 0x00;

// カスタム文字のパターン(ハートマーク)

uint8_t heartPattern[8] = {

0b00000,

0b01010,

0b11111,

0b11111,

0b11111,

0b01110,

0b00100,

0b00000

};

//

// 関数プロトタイプ宣言

//

// LCDカスタム文字登録関数

void lcdRegisterCustomChar(uint8_t charCode, uint8_t pattern[]);

// LCDモジュール表示制御関数

void lcdInitialize(void); // LCD初期化

void lcdClearDisplay(void); // ディスプレイ全消去

void lcdSendCommandData(uint8_t); // コマンド送信

void lcdSendCharacterData(uint8_t); // 1文字表示

void lcdSendString(char *); // 文字列表示

void lcdLocateCursor(uint8_t,uint8_t); // カーソル位置指定

// LCDモジュールI2Cプロトコル関数

void lcdI2CProtocol(uint8_t, uint8_t, uint8_t);

// I2Cプロトコル各信号の生成関数

void i2cProtocolStart(void); // スタートコンディション生成

void i2cProtocolRepeatStart(void); // リピートスタートコンディション生成

void i2cProtocolStop(void); // ストップコンディション生成

void i2cProtocolSendData(uint8_t); // 1バイトデータ送信

uint8_t i2cProtocolReceiveData(void); // バイトデータ受信

uint8_t i2cProtocolCheckAck(void); // ACK/NACK信号チェック

void i2cProtocolSendAck(void); // ACK送信

void i2cProtocolSendNack(void); // NACK送信

// クロック周波数

// __delay_ms()関数が時間基準に使用する

#define _XTAL_FREQ 4000000

//

// main関数

//

void main(void) {

// 動作周波数設定

OSCCON1bits.NDIV = 0b0000; // 分周1:1

OSCFRQbits.HFFRQ = 0b010; // 4MHz

// ピン属性設定

ANSELA = 0b00000000;

ANSELB = 0b00000000;

ANSELC = 0b00000000;

TRISA = 0b00000000;

TRISB = 0b00000000;

TRISC = 0b01001100;

//

// I2C通信ピンのPPS設定

//

// 設定ロック解除

PPSLOCK = 0x55;

PPSLOCK = 0xAA;

PPSLOCKbits.PPSLOCKED = 0x00;

// SCL, SDAピンの割り当て

SSP1DATPPS = 0x12; // RC2をMSSP1:SDA1に設定

SSP1CLKPPS = 0x13; // RC3をMSSP1:SCL1に設定

RC3PPS = 0x14; // RC3をMSSP1:SCL1に設定

RC2PPS = 0x15; // RC2をMSSP1:SDA1に設定

// 設定ロック

PPSLOCK = 0x55;

PPSLOCK = 0xAA;

PPSLOCKbits.PPSLOCKED = 0x01;

//

// I2C通信設定

//

// SMP Standard Speed; CKE disabled;

SSP1STAT = 0x80;

// SSPEN enabled; CKP Idle:Low, Active:High; SSPM FOSC/4_SSPxADD_I2C;

SSP1CON1 = 0x28;

// SBCDE disabled; BOEN disabled; SCIE disabled; PCIE disabled; DHEN disabled; SDAHT 300ns; AHEN disabled;

SSP1CON3 = 0x00;

// Baud Rate Generator = 100kHz

SSP1ADD = 0x09;

// LCDモジュール電源安定化時間待ち

__delay_ms(100);

// LCD初期化

lcdInitialize();

// LCD表示クリア

lcdClearDisplay();

// カスタム文字の登録

lcdRegisterCustomChar(CODE_HEART, heartPattern);

// カスタム文字の表示

lcdLocateCursor(0, 0);

lcdSendCharacterData(CODE_HEART);

// 動作停止

while(1){

}

}

//

// LCD制御関数

//

// カスタム文字の登録関数

void lcdRegisterCustomChar(uint8_t charCode, uint8_t pattern[]) {

// CG RAMアドレス設定(0x40 + 文字位置*8)

lcdSendCommandData(0x40 + (charCode * 8));

// パターンデータ書き込み(8バイト)

for (int i = 0; i < 8; i++) {

lcdSendCharacterData(pattern[i]);

}

}

//

// LCDモジュールに制御コードまたはデータを送信

//

void lcdI2CProtocol(uint8_t address, uint8_t control_code, uint8_t data) {

i2cProtocolStart(); // スタートコンディション

i2cProtocolSendData(address); // アドレス送信

i2cProtocolSendData(control_code); // 制御コード送信 (動作設定=0x00/文字表示=0x40)

i2cProtocolSendData(data); // データ送信

i2cProtocolStop(); // ストップコンディション

return;

}

//

// 表示文字データ送信

// 0x40の後にデータを送信

void lcdSendCharacterData(uint8_t data){

// 表示文字のデータを送信する場合の制御コードは0x40

lcdI2CProtocol(LCD_I2C_ADDRESS, 0x40, data);

// ウエイト

// 文字表示の場合はウエイトは必要なくても動作しているが

// 表示されない場合は1ms程度のウエイトを入れる

// __delay_ms(1);

return;

}

//

// コマンド送信

// 0x00の後にコマンドを送信

//

void lcdSendCommandData(uint8_t command){

// コマンドを送信する場合の制御コードは0x00

lcdI2CProtocol(LCD_I2C_ADDRESS, 0x00, command);

// ウエイト

// データシートではウエイト時間は26.3us以上になっているが、

// それより長くしないと初期化できないケースがあったため1msのウエイトを入れている

__delay_ms(1);

return;

}

//

// ディスプレイ消去

//

void lcdClearDisplay(void){

lcdSendCommandData(0x01);

return;

}

//

// カーソル位置移動

// 引数は水平方向右側プラスのX軸、垂直方向下側プラスのY軸で、それぞれ0から開始

// 左上の座標が(x=0, y=0)

//

void lcdLocateCursor(uint8_t position_x, uint8_t position_y){

// 文字表示位置指定コマンド送信

lcdSendCommandData( 0x80 + 0x40 * position_y + position_x );

return;

}

//

// 文字列を送信

//

void lcdSendString(char *str){

// strの文字列を*strが0になるまでLCDモジュールに送信

while(*str) {

lcdSendCharacterData(*str);

str++;

}

return;

}

//

// LCDモジュール初期化

//

void lcdInitialize(void){

// 初期化コマンド送信

lcdSendCommandData(0x38); // 2行モードに設定

lcdSendCommandData(0x39); // 拡張コマンド選択

lcdSendCommandData(0x14); // 内部クロック周波数設定

lcdSendCommandData(0x70); // コントラスト設定(C3:C0 = 0b0000に設定)

lcdSendCommandData(0x56); // 電源電圧が3.3VなのでBooster=ON、コントラスト設定(C5:C4 = 0b10に設定)

lcdSendCommandData(0x6c); // オペアンプのゲイン設定

// モジュール内電源安定化のための時間待ち

__delay_ms(200);

// 初期化コマンド続き

lcdSendCommandData(0x38); // 通常コマンド選択

lcdSendCommandData(0x01); // ディスプレイ表示内容クリア

lcdSendCommandData(0x0c); // ディスプレイ表示

return;

}

//

// I2Cプロトコル制御関数

//

// スタートコンディション生成

void i2cProtocolStart() {

// SSP1CON2レジスタのSENビットを1に設定すると

// スタートコンディションが生成される

// 発行が完了するとSSP1IFが1になるのでwhile文で待つ

SSP1IF = 0;

SSP1CON2bits.SEN = 1;

while (SSP1IF == 0) {}

SSP1IF = 0;

return;

}

// リピートスタートコンディション生成

void i2cProtocolRepeatStart() {

SSP1IF = 0;

SSP1CON2bits.RSEN = 1;

while (SSP1IF == 0) {}

SSP1IF = 0;

return;

}

// ストップコンディション生成

void i2cProtocolStop() {

// SSP1CON2レジスタのPENビットを1に設定すると

// ストップコンディションが生成される

// 発行が完了するとSSP1IFが1になるのでwhile文で待つ

SSP1IF = 0;

SSP1CON2bits.PEN = 1;

while (SSP1IF == 0) {}

SSP1IF = 0;

return;

}

// 1バイトデータ送信

void i2cProtocolSendData(uint8_t data) {

// SSP1BUFに送信したいデータをセットすると、そのデータが送信される

// 発行が完了するとSSP1IFが1になるのでwhile文で待つ

SSP1IF = 0;

SSP1BUF = data;

while (SSP1IF == 0) {}

SSP1IF = 0;

return;

}

// 1バイトデータ受信

uint8_t i2cProtocolReceiveData() {

SSP1IF = 0;

SSP1CON2bits.RCEN = 1;

while (SSP1IF == 0) {}

SSP1IF = 0;

return SSP1BUF;

}

// Ack/Nackチェック

uint8_t i2cProtocolCheckAck() {

uint8_t ackStatus;

if (SSP1CON2bits.ACKSTAT) {

ackStatus = I2C_NACK;

} else {

ackStatus = I2C_ACK;

}

return ackStatus;

}

// Ack送信

void i2cProtocolSendAck() {

// ACKDTにACKをセット(負論理なので0を設定)

SSP1CON2bits.ACKDT = 0;

// NACK信号生成

SSP1CON2bits.ACKEN = 1;

while (SSP1CON2bits.ACKEN) {}

return;

}

// Nack送信

void i2cProtocolSendNack() {

// ACKDTにNACKをセット(負論理なので1を設定)

SSP1CON2bits.ACKDT = 1;

// NACK信号生成

SSP1CON2bits.ACKEN = 1;

while (SSP1CON2bits.ACKEN) {}

return;

}

変更履歴

| 日付 | 内容 |

| 2025.4.8 | 新規投稿 |

こんにちは。

現在、MCP7940Nによる、時計に悪戦苦闘しています。どうやっても時刻を刻みません。

今度、時刻表示の記事をアップしていただけませんか。

ご期待申し上げます。

コメントどうもありがとうございます。

MCP7940は使ったことないのですが、私もトライしてみようかなって思いました。

とはいっても手元にないので、これから入手して製作という感じになりますので、すみません、かなり時間がかかってしまうと思います。

それまでに解決されてしまうかもしれませんが、頑張って記事にしてみたいと思います。

自己レスです。

MCP7940を注文していたのですが、納期が数ヶ月先との連絡が来てしまいました…

純正品は入手性が悪いので、Aliexpressで互換品を注文してみました。(それでも納期が遅いんですが…)

うまく動作確認できたらまたこのコメント欄で共有いたします。(かなり先になりそうです…)